公元1439年至1448年,明朝在西南边陲掀起了一场持续近十年的军事风暴——三征麓川。这场由兵部尚书王骥主导、动用数十万兵力的战争,虽以军事胜利告终,却如同一把双刃剑,既斩断了麓川土司的割据势力,也刺破了明朝国力的虚实,更在边疆治理、军事布局乃至王朝命运上刻下难以磨灭的印记。

一、军事胜利的代价:国库空虚与兵力透支

三征麓川堪称明朝前期规模最大的边疆战争。据《明实录》记载,三次征伐共动员朝廷官军33万人、土司兵70余万人,转运粮饷的民夫与官军达350万人,总计消耗人力超450万。这场战争的军事开支堪称天文数字:仅正统六年(1441年)首次征伐,明朝就需从湖广、贵州、四川等地调集31.5万官军,加上云南本地驻军,总兵力达15万;而后续两次征伐的兵力规模更是有增无减。

为支撑战争,明朝不得不加征“麓川税”,导致南方各省民怨沸腾。翰林学士刘球在《上疏谏征麓川》中痛陈:“麓川连年用兵,死者十七八,民穷财尽。”这种竭泽而渔的征税政策,直接引发了浙江、福建、江西等地的民变,大量军队被拖入南方平叛,进一步削弱了北方防御力量。正统十四年(1449年)的“土木堡之变”,明军精锐在瓦剌骑兵冲击下全军覆没,朱祁镇被俘,其根源正可追溯至麓川之役对北方防线的长期透支。

二、边疆治理的困境:土司矛盾与缅甸崛起

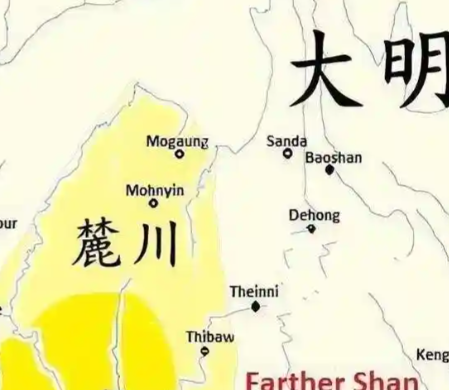

明朝在麓川之役中采取的“以夷攻夷”策略,虽短期内瓦解了麓川政权,却埋下了长期隐患。王骥在第三次征伐后,为尽快结束战争,竟与思任发之子思禄发立下“石烂江枯,尔乃得渡”的盟约,以伊洛瓦底江为界,承认麓川残余势力对孟养的统治。这种妥协性政策,直接导致木邦、缅甸等周边土司势力坐大。

更为致命的是,明朝为拉拢缅甸宣慰司参与围剿麓川,竟默许其吞并原属麓川的领土。这种短视行为,为万历年间(1573-1620年)的明缅战争埋下祸根。当东吁王朝统一缅甸后,其势力迅速渗透至云南边境,与明朝爆发长达数十年的战争。正如《明史·云南土司传》所叹:“麓川之役,以一隅骚动天下,而缅甸遂乘势崛起。”

三、王朝命运的转折:从“永乐盛世”到“中衰之象”

三征麓川的连锁反应,深刻改变了明朝的国运轨迹。战争期间,明朝为筹措军费,不得不大量铸造虚值大钱,导致通货膨胀;为转运粮草,又强制征发民夫,致使“滇南道途,死者相枕”。这种竭泽而渔的统治方式,严重削弱了明朝的统治基础。

更为关键的是,麓川之役暴露了明朝军事制度的致命缺陷。为应对西南战事,明朝不得不抽调京营精锐南下,导致北方防线空虚。正统年间(1436-1449年),明朝在九边重镇的驻军仅剩12万人,而瓦剌骑兵却已达20万之众。这种军事力量的倒挂,最终酿成“土木堡之变”的惨剧。此后,明朝虽通过“京师三大营”改革重整军备,但国力已大不如前,逐渐陷入“积弱难返”的困境。

四、历史回响:边疆战略的镜鉴与反思

三征麓川的教训,为后世提供了宝贵的战略镜鉴。其一,边疆战争必须兼顾军事胜利与治理成本。明朝为彻底消灭麓川势力,不惜动用全国资源,最终虽赢得军事胜利,却输掉了国家战略主动权。其二,土司政策需平衡“分而治之”与“中央集权”。明朝对麓川的“分地裂土”政策,虽短期内缓解了边疆压力,却为地方势力坐大提供了温床。其三,军事部署需统筹全局。麓川之役对北方防线的透支,直接导致明朝在“土木堡之变”中丧失战略主动权,这种“拆东墙补西墙”的军事思维,实为边疆战略之大忌。

站在历史的长河中回望,三征麓川不仅是明朝边疆战略的转折点,更是一部关于国家治理的警示录。它告诉我们:边疆稳定从来不是单纯的军事问题,而是涉及经济、政治、文化的系统工程;而王朝的兴衰,往往取决于能否在军事扩张与国力承受之间找到微妙的平衡。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。