在中国山水画发展史上,五代至宋初的巨然是一位承前启后的关键人物。作为南方山水画派的代表,他与老师董源并称“董巨”,以独特的艺术语言开创了江南山水画的典范。其作品不仅在技法上突破传统,更在精神层面融入禅宗意境,对后世元明清乃至近代山水画产生了深远影响。

巨然(生卒年不详),江宁(今江苏南京)人,原为南唐开元寺僧人。南唐灭亡后,他随李煜迁居汴京(今河南开封),寓居开宝寺。这一人生转折深刻影响了他的艺术创作——从江南烟雨的细腻描绘,逐渐融入北方山水的雄浑气象。

北宋淳化年间(990-995年),巨然在学士院北壁绘制《烟岚晓景》壁画,以“古峰峭拔,宛立风骨”的笔墨震撼士大夫阶层。这一事件标志着其艺术风格从地域性探索转向全国性认可。他的画作多以竖式构图呈现,既保留江南山水的温润特质,又吸收北方山水的层叠结构,形成“秀润中见雄浑”的独特风貌。

二、传世经典:技法与意境的双重突破

巨然现存作品多藏于台北故宫博物院、上海博物馆等顶级机构,其中《秋山问道图》《层岩丛树图》《溪山兰若图》最具代表性。

1. 《秋山问道图》:禅意与技法的完美融合

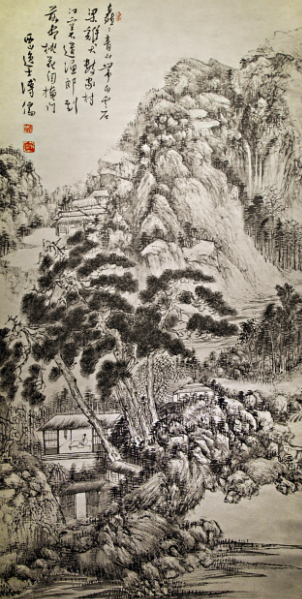

这幅绢本墨笔立轴(纵165.2厘米,横77.2厘米)以“三段式”构图展现江南秋景:上部主峰高耸,中部密林掩映茅屋,下部溪水蜿蜒。画家运用淡墨长披麻皴表现土多石少的山体,山顶矾头(块状岩石)与破笔焦墨点苔形成虚实对比,营造出“空山新雨后”的澄澈意境。茅屋中二人对坐问道的场景,暗合禅宗“明心见性”的哲学,使画面超越自然景观,升华为精神对话的载体。

2. 《层岩丛树图》:笔墨实验的里程碑

此作(纵144.1厘米,横55.4厘米)以侧入式构图展现雨后山林。画家通过淡墨皴擦与浓墨点染的交替运用,表现山体受雨水冲刷后的湿润质感。林间小径曲折隐现,既引导观者视线深入画面,又隐喻修行之路的曲折。米芾在《画史》中评价巨然“少年时多作矾头,老年平淡趣高”,此图正是其晚年笔墨趋于简淡的例证——皴法更加松灵,点苔更为疏朗,整体呈现出“云散空山静”的禅境。

3. 《溪山兰若图》:空间叙事的革新

现藏美国克利夫兰博物馆的这幅作品(纵185.4厘米,横57.5厘米),以“近观式”取景打破传统山水画的散点透视。画家将远景峰峦、中景古木、近景沙汀压缩于同一平面,通过墨色浓淡区分空间层次。岸边人家与彼岸佛寺隔水相望,既保持物理距离,又形成精神呼应,这种“可望不可即”的布局,恰如禅宗“即此用,离此用”的辩证思维。

三、艺术创新:董源衣钵的传承与超越

巨然对董源技法的继承与发展体现在三个方面:

皴法体系:董源以“披麻皴”表现江南土山,巨然则将皴线拉长加密,形成“长披麻皴”,更强化山体的圆浑厚重感。如《万壑松风图》中,松林以“丰”字形笔触摇曳生姿,沟壑间云雾升腾,展现“水深林密”的江南气象。

构图语言:在保留董源“平远法”的基础上,巨然融入北方山水的“高远法”。如《雪图》中,主峰双屏直立,锯齿状岩块增强画面张力,两侧楼阁与客旅形成动静对比,这种“北骨南韵”的融合,为后世马远、夏圭的边角构图埋下伏笔。

意境营造:董源画作多表现“渔樵耕读”的世俗生活,巨然则转向“空山无人”的禅境。他通过减少人物比例、弱化建筑细节、强化自然元素,使画面成为禅宗思想的视觉化呈现。这种转变,与北宋文人禅悦之风盛行密切相关。

四、历史回响:从宫廷收藏到民间鉴藏

巨然作品的流传史本身就是一部艺术传播史。北宋末年,其画作已成为皇家收藏,南宋缉熙殿宝印、元代天历之宝印等宫廷印记,见证了作品在官方体系中的尊崇地位。明代项元汴、清代安岐等鉴藏家的钤印,则显示其向民间收藏体系的渗透。

值得关注的是,巨然《萧翼赚兰亭图》存在绢本与纸本两个版本。台北故宫绢本被《石渠宝笈》定为宋人画,而北美藏纸本因南宋缉熙殿宝印、明代项子京藏印等权威鉴藏印记,被认定为巨然真迹。这种“一题两作”的现象,既反映古代书画鉴定的复杂性,也凸显巨然作品在市场中的稀缺性与影响力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。