在近代中国“天朝上国”的迷梦被鸦片战争的炮火击碎后,一部名为《海国图志》的著作横空出世,以“师夷长技以制夷”的呐喊,成为唤醒民族觉醒的先声。这部系统介绍西方历史地理与科技文明的巨著,其作者正是清代启蒙思想家魏源。

一、历史背景:从《四洲志》到《海国图志》的蜕变

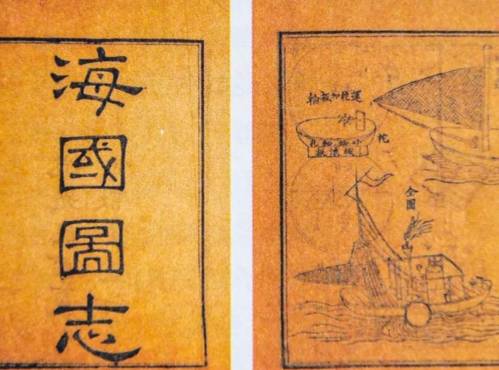

1840年鸦片战争的失败,让中国知识分子开始直面“三千年未有之大变局”。时任钦差大臣的林则徐在广东禁烟期间,组织编译了《四洲志》,记述五大洲30余国的地理与历史。然而,随着林则徐被革职,这部未竟之作的命运悬而未决。1841年,魏源在镇江与林则徐彻夜长谈,受其嘱托接过这一使命,以《四洲志》为基础,广泛搜集中外文献,历时一年完成50卷本《海国图志》,并于1842年首次刊行。此后,魏源持续增补内容,至1852年最终形成100卷本,全书收录世界地图74幅,征引中外著作百余种,成为当时介绍西方最详实的专著。

二、作者身份:魏源——睁眼看世界的先行者

魏源(1794—1857),字默深,湖南邵阳人,道光二十五年进士,官至高邮知州。他早年师从经学家刘逢禄,深受今文经学“经世致用”思想影响,主张“变古愈尽,便民愈甚”的改革观。在鸦片战争前,魏源已关注边疆史地,著有《圣武记》探讨清廷武备兴衰。战后,他痛感“筹夷事必知夷情”,遂将研究重心转向西方,在《海国图志》中提出“以夷攻夷”“以夷款夷”“师夷长技以制夷”三大策略,成为近代中国“向西方学习”的思想源头。

三、著作内容:从“奇技淫巧”到“师夷长技”的认知革命

《海国图志》突破了传统“华夷之辨”的局限,以“海国”统称海外诸国,系统介绍西方地理、历史、政治、科技与军事:

地理篇:绘制世界地图,标注经纬度,纠正“中国居世界中心”的旧观念;

历史篇:详述英、法、美等国政体,如介绍美国联邦制与选举制度时,称其“议事听讼,选官举贤,皆自下始”;

科技篇:解析蒸汽机、火轮船、电报等“长技”,并附西洋技艺图式;

战略篇:提出“以守为战”“诱敌深入”“水陆夹攻”等战术,主张建立近代海军与火器局。

魏源特别强调“有用之物,即奇技而非淫巧”,批判盲目排外的守旧思想,呼吁“善师四夷者,能制四夷”。这种将技术学习与制度变革相结合的视野,远超同时代人。

四、历史影响:从中国到日本的跨文化传播

《海国图志》初版时,因触犯清廷“天朝上国”的自尊,在国内反响寥寥,仅售出千余册。然而,它却意外在日本引发轰动:1851年,该书经长崎港流入日本,被视为“防英夷之术”的宝典。日本学者鹫津毅堂盛赞其“海防之策莫善于是篇”,佐久间象山、吉田松阴等维新志士均受其启发,推动明治维新“殖产兴业”“文明开化”政策的出台。梁启超曾感慨:“魏源或李善兰辈,为其译西人近著之书数种,皆国内之巨作,而皆在禁中散佚。”这种“墙内开花墙外香”的际遇,折射出近代中日改革路径的分野。

五、思想遗产:从“师夷”到“变法”的逻辑递进

魏源的“师夷长技以制夷”思想,虽未突破封建地主阶级改革派的局限,却为后来的洋务运动、戊戌变法埋下伏笔。19世纪60年代,曾国藩、李鸿章等洋务派以“自强”“求富”为口号,创办近代工业与新式学堂,实则是对魏源“设火器局”“开矿藏”主张的实践;1898年,康有为在《上清帝第六书》中提出“采法俄日”,亦可见《海国图志》中“以夷款夷”策略的延伸。尽管魏源未能预见资本主义制度的弊端,但他以“经世致用”为宗旨的改革观,成为中国近代化进程中不可或缺的思想资源。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。