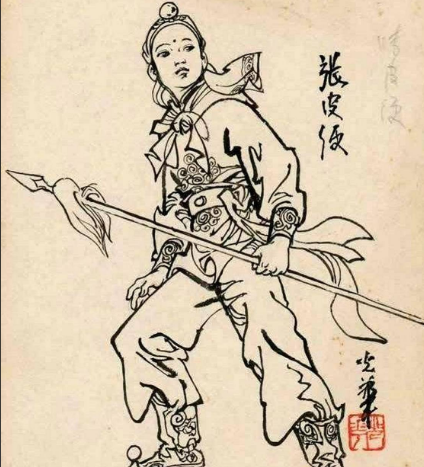

1865年5月18日的山东曹州高楼寨,麦浪翻滚的田野里,一场改变晚清军事格局的伏击战悄然收尾。16岁的捻军少年张皮绠手持短刀,在麦稞间发现一名身着黄马褂的清军将领。随着刀光闪过,晚清最后一位八旗悍将僧格林沁的生命戛然而止。这场看似偶然的遭遇战,不仅终结了清廷倚重的军事支柱,更将一个贫苦少年的命运推向历史漩涡的中心。

一、麦田里的致命邂逅

僧格林沁的覆灭源于一场精心设计的诱敌战术。捻军首领张宗禹以"打围战术"引诱清军深入,迫使僧格林沁率领蒙古骑兵与五省联军在曹州境内昼夜奔袭。当疲惫不堪的清军陷入三面埋伏时,僧格林沁率残部突围至高楼寨吴家店,最终因伤坠马,躲入麦田。此时,奉命搜索残敌的张皮绠在麦稞间发现目标——这个身着黄马褂、佩戴珊瑚朝珠的清军将领,正是清廷"国之柱石"僧格林沁。

据《清实录》记载,张皮绠"年仅十六,身形瘦弱",却以短刀连刺僧格林沁咽喉数下,致其当场毙命。少年剥下死者顶戴花翎与朝珠作为战利品,这场改变历史的刺杀,在捻军中引发狂欢。张宗禹将僧格林沁的遗物赏赐给张皮绠,这个贫苦农家子弟由此成为抗清英雄。

二、隐姓埋名的八年逃亡

刺杀事件后,张皮绠的人生轨迹急转直下。其母病逝、父兄战死的家庭变故,促使他携军中赏赐返回涡阳老家。他改名张凌云,购置田产,娶妻生子,甚至在新兴集开设粮坊,过起平静的市井生活。但清廷对凶手的追捕从未停止——僧格林沁灵柩返京时,百姓献上的万民伞多达七十余柄,同治皇帝与慈禧亲临祭奠,赐谥"忠",配享太庙。这场国葬级别的哀荣,将追捕张皮绠升格为政治任务。

山东巡抚丁宝桢在1873年展开的秘密搜捕行动,展现了清廷的执着。三名密探化装成商贩,在涡阳新兴集粮坊偶遇店主张皮绠。酒酣耳热之际,这个看似老实的粮商竟向密探吹嘘:"当年麦稞地里杀僧王,不过举手之劳!"密探随即在其家中搜出僧格林沁的珊瑚朝珠——这枚象征亲王身份的饰物,成为铁证。

三、济南城中的凌迟酷刑

1873年秋,张皮绠被押解至济南。据《清史稿·刑法志》记载,凌迟之刑需"割肉离骨,断肢体,再割断咽喉",行刑过程往往持续数日。时任山东巡抚丁宝桢在奏折中详述:"张皮绠临刑不屈,历数僧格林沁屠戮百姓、苛待士卒之罪,言罢大笑。"这种将个人生死置之度外的气概,与八年前麦田里的果决杀伐形成强烈呼应。

民间传说张皮绠受刑时被割3600刀,从清晨六时持续至下午四时。这种夸张的数字虽难考证,却折射出民众对这位少年英雄的复杂情感。在涡阳一带,至今流传着民谣:"张皮绠,真正强,麦稞地里杀僧王!"这种口耳相传的纪念,与清廷官方史料中"凶徒伏诛"的记载形成鲜明对比。

四、历史褶皱中的双重镜像

张皮绠的悲剧,本质是晚清军事转型的缩影。僧格林沁之死标志着八旗军队的彻底衰落,湘军、淮军随之崛起。而张皮绠从抗清义士到凌迟犯人的身份转变,则揭示了农民起义的局限性——当捻军缺乏系统政治纲领时,个体英雄的壮举终将湮没在历史洪流中。

值得玩味的是,清廷对张皮绠的残酷处置,反而成就了其民间英雄形象。这种官方叙事与民间记忆的分裂,在1905年凌迟废除时达到顶峰。当慈禧太后颁布《删除律例内重法折》,这个曾下令凌迟张皮绠的统治者,或许未曾料到,她终结的不仅是一种刑罚,更是一个英雄被妖魔化的时代。

从麦田到刑场,张皮绠用16岁的杀伐与24岁的赴死,在晚清史册上刻下两道触目惊心的血痕。当历史的车轮碾过1873年的济南城,这个少年英雄的临刑狂笑,终究化作唤醒民族觉醒的隐秘回响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。