作为明代中期吴门画派的奠基者,沈周(1427—1509)以诗书画“三绝”重构了文人画的审美范式。其作品既承袭宋元笔墨精髓,又以隐逸超然的精神境界与世俗化的生活图景,开创了明代文人画的新纪元。从《庐山高图》的崇高礼赞到《魏园雅集图》的文人雅集,从《仿黄公望富春山居图》的笔墨实验到《东庄图册》的园林美学,沈周的代表作构成了一部以图像书写的思想史。

一、《庐山高图》:以山喻德的视觉礼赞

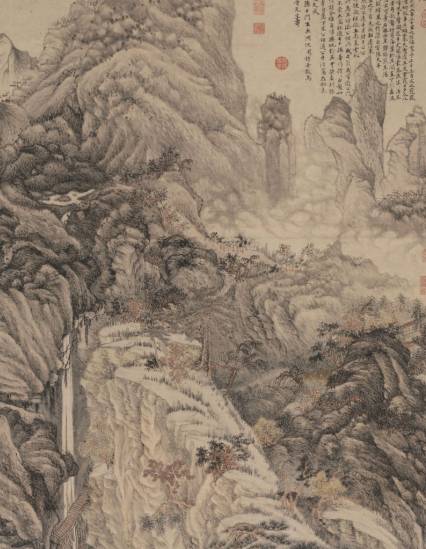

台北故宫博物院藏的《庐山高图》(1467年)是沈周41岁时为恩师陈宽七十寿辰创作的巨制。这幅纵193.8厘米、横98.1厘米的纸本设色作品,以庐山五老峰为意象,通过“三段式”构图构建出雄浑高远的空间秩序:

近景:以焦墨密点勾勒松林与溪涧,松针如针芒毕现,溪水潺潺似可闻声;

中景:淡墨折带皴表现险峻崖壁,山体层叠而上,暗合“仁者乐山”的儒家隐喻;

远景:云雾缭绕中的五老峰若隐若现,与题画诗“庐山高,高乎哉!郁然二百五十里”形成互文,将自然崇高升华为人格精神。

沈周在此图中融合王蒙解索皴的繁密与董源披麻皴的温润,墨色苍润交融,既延续了元代文人画的超逸气质,又通过“以景喻德”的叙事策略,将山水画从形式审美推向哲学思辨的高度。此作被后世誉为“明代文人山水画第一范本”,其影响远播日本,成为江户时代南画派临摹的经典母本。

二、《魏园雅集图》:雅集美学的视觉档案

辽宁省博物馆藏的《魏园雅集图》(1469年)以43岁的沈周参与苏州文人聚会为蓝本,通过“可游可居”的园林景致,构建了明代士大夫的精神乌托邦。画面中:

空间叙事:远景山峰高耸,云雾弥漫;中景松林掩映茅亭,五位文人围坐论道;近景溪桥横跨,童子持琴侍立,形成“起承转合”的视觉节奏;

笔墨语言:以短笔积皴法塑造山体质感,秃笔点苔如坠石,墨色层次分明,既有北宗山水的骨力,又含南派水墨的氤氲;

文化隐喻:亭中石桌摆放的茶具与书卷,暗示“茶禅一味”的文人趣味;题跋中“传之子孙,俾不忘诸公之雅意”的寄语,使画作成为研究明代雅集文化的重要视觉档案。

此作与文徵明《真赏斋图》、仇英《园居图》共同构成吴门画派“园林美学”的三部曲,其“俗中见雅”的审美趣味,深刻影响了明清江南文人的生活方式。

三、《仿黄公望富春山居图》:笔墨实验的颠覆性重构

沈周与黄公望《富春山居图》的渊源堪称画坛传奇。他曾收藏原作,后因故失散,遂凭记忆背临全卷,创作出故宫博物院藏的《仿黄公望富春山居图》(1484年)。这件纵36.8厘米、横855厘米的长卷,以“再创作”的姿态突破了传统临摹的框架:

结构创新:在原作基础上增加山峦平岗,使首尾呼应更显“江山无尽”的哲学意味;

笔墨变革:弃用黄公望的浅绛设色,改以水墨为主,通过“干裂秋风,润含春雨”的墨色对比,强化画面节奏感;

精神升华:题跋中“物远失真,临纸惘然”的感慨,既是对原作的致敬,亦暗含对“师古而不泥古”创作理念的宣示。

此作在1996年北京翰海拍卖会上以880万元成交,创下当时古代书画拍卖纪录,其艺术价值与市场认可度,印证了沈周作为“明代第一”的学术地位。

四、《东庄图册》:园林美学的视觉诗学

南京博物院藏的《东庄图册》(1480年代)是沈周为师友吴宽设计的庭园绘制的21开册页。这套纵28.6厘米、横33厘米的纸本设色作品,以“移步换景”的叙事策略,构建了文人园林的视觉诗学:

空间诗学:从“振衣冈”的登高望远,到“曲池”的静水观鱼;从“竹田”的清风拂面,到“果林”的硕果累累,每一开均以“小中见大”的手法,将自然景致转化为精神寓所;

笔墨语言:以淡墨勾勒轮廓,敷色清雅明快,松针用“介字点”皴法,荷叶以“泼墨法”渲染,既保留写实性,又强化笔墨趣味性;

文化隐喻:册页中“知乐亭”的命名源自《庄子·秋水》,暗含“与物为春”的哲学境界;“全真馆”的题字则呼应道教“全真”思想,体现明代文人“三教合一”的精神追求。

此作与文徵明《拙政园三十一景图》、仇英《独乐园图》共同构成中国园林绘画的巅峰,其“以画代园”的创作理念,至今仍为现代景观设计提供灵感。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。