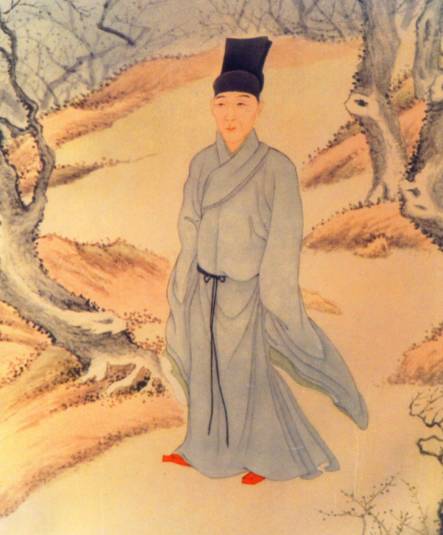

在明末清初的文坛与政坛交汇处,侯方域的名字如一颗流星划过历史的天空,既璀璨夺目又带着几分悲壮。他的一生,是才华横溢的绽放,也是时代巨变下的无奈挣扎,更是个人理想与现实碰撞的深刻写照。

世家才俊,年少成名

侯方域,字朝宗,河南商丘人,出生于一个世代显赫的官宦家庭。祖父侯执蒲官至太常寺卿,父亲侯恂更是明末户部尚书,叔父侯恪亦为南京国子监祭酒。这样的家庭背景,不仅为他提供了优越的教育环境,更赋予了他深厚的文化底蕴和强烈的家国情怀。

自幼聪慧过人的侯方域,五六岁开始读书,八九岁便能吟诗作对,被乡邻誉为“小才子”。民间流传着他幼时作葫芦诗的趣事,虽为笑谈,却生动展现了他机智过人的形象。十三四岁时,他随父入京,耳濡目染之下,对朝政有了深刻的认识,也结识了许多名人学士,为他日后的文学创作和政治活动奠定了坚实的基础。

复社领袖,风华正茂

崇祯十二年(1639年),侯方域赴南京应试,凭借出众的才华和豪迈的性格,迅速成为江南文坛的佼佼者。他积极参与复社活动,与陈贞慧、冒襄、方以智并称“明末四公子”,成为复社的中坚力量。在复社内部,他主持正义,痛斥奸邪,与阮大铖等阉党余孽展开了激烈的斗争。他们联合发布《留都防乱公揭》,揭露阮大铖的罪行,赢得了广泛的赞誉和支持。

侯方域的文学才华也在这段时间得到了充分的展现。他的散文气势磅礴,论点鲜明,既有韩愈的雄浑,又有欧阳修的婉丽;他的诗歌则多感慨时事,忧民悯乱,充满了强烈的爱国情怀。他的作品如《禁旅十首》《闻乱八首》等,不仅在当时广为流传,更对后世产生了深远的影响。

乱世飘零,壮志未酬

然而,好景不长,随着明朝的灭亡和南明政权的建立,侯方域的人生轨迹发生了巨大的转折。南明弘光朝时期,阮大铖等奸臣得势,对复社成员进行了残酷的迫害。侯方域被迫逃离南京,开始了颠沛流离的生活。他先后投奔史可法、高杰等人,试图挽救危局,但终因势单力薄而未能如愿。

在这段动荡不安的岁月里,侯方域经历了人生的低谷和挫折。他目睹了国家的沦亡和人民的苦难,也感受到了个人力量的渺小和无奈。然而,他并未放弃自己的理想和信念,而是继续以笔为剑,抒发着对时局的愤慨和对未来的憧憬。

归隐故里,壮悔余生

清军入关后,侯方域回到了故乡商丘。面对新的王朝和新的生活,他选择了归隐。他筑壮悔堂以明志,取室名为“壮悔堂”,寓壮年而悔之意。在这里,他潜心文学创作,整理旧作,编写了《壮悔堂文集》《四忆堂诗集》等著作。这些作品不仅是他文学才华的集中展现,更是他对人生经历的深刻反思和总结。

然而,归隐生活并未能完全抚平他内心的创伤和遗憾。他深知自己生逢乱世,未能实现澄清天下、建功立业的理想抱负。这种壮志未酬的遗憾和悔恨,如同一块巨石压在他的心头,让他难以释怀。最终,在顺治十一年十二月(1654年1月),侯方域因病去世,享年三十七岁。

历史回响,文化传承

侯方域的一生虽然短暂而坎坷,但他却以自己的才华和勇气在历史上留下了浓墨重彩的一笔。他的文学作品不仅在当时广为流传,更对后世产生了深远的影响。他的散文和诗歌被后人誉为“得唐宋八大家遗风”,成为明清文学的重要代表之一。

同时,侯方域的故事也被后人传颂不衰。清代戏剧家孔尚任根据他的爱情故事创作了著名的戏剧《桃花扇》,以离合之情写兴亡之感,成为我国戏剧史上的一颗明珠。而侯方域本人也成为了后世文人墨客笔下的常客和话题人物。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。