在中国古代宫廷史上,皇后的美貌常被视为母仪天下的象征,但“谁是最美皇后”的争论始终缺乏统一标准。不同朝代的审美偏好、史书记载的侧重点,以及文学作品的演绎,共同构成了这一话题的复杂性。本文结合正史、野史及文学形象,梳理历史上最具代表性的“美人皇后”案例,探讨其美貌背后的历史逻辑。

赵飞燕:轻盈之美

西汉成帝皇后赵飞燕(公元前45年-公元前1年)以“环肥燕瘦”中的“燕瘦”闻名。据《飞燕外传》记载,她“骨轻能掌上舞”,体态纤细如燕,舞姿曼妙,甚至能于掌中起舞。这种轻盈之美符合汉代“楚腰纤细”的审美标准,汉成帝为其建造“七宝避风台”,足见对其宠爱之深。然而,赵飞燕的美貌也伴随着争议:为保持身材,她长期服用息肌丸,导致不孕不育,这一细节被后世视为其“美貌的代价”。

杨玉环:丰腴之美

唐玄宗贵妃杨玉环(719年-756年)则代表了唐代“以胖为美”的审美典范。《长恨歌》中“侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时”的描写,展现了其丰腴圆润的体态。唐代壁画与陶俑中的女性形象,多呈现宽脸盘、丰胸细腰的特征,与杨玉环的体型相契合。她的美貌不仅令唐玄宗“从此君王不早朝”,更推动了唐代服饰、妆容的革新,如“云鬓花颜金步摇”的发型,至今仍被视为唐代美学符号。

甄宓:才色双绝

三国魏文帝曹丕的皇后甄宓(生卒年不详)以“姿貌绝伦”著称。《世说新语》记载,袁绍战败后,曹丕入袁府,见甄宓“发挽乌云,指排削玉”,遂纳为妻。她不仅美貌出众,更擅长诗词歌赋,曹植《洛神赋》中“翩若惊鸿,婉若游龙”的描写,被后世认为暗喻甄宓。其悲剧性结局(被郭女王谗言赐死)更增添了她的传奇色彩。

冯小怜:红颜祸水的代名词

北齐后主高纬宠妃冯小怜(生卒年不详)以“玉体横陈”的典故闻名。《北史》记载她“慧黠能弹琵琶,工歌舞”,高纬曾令其“解衣卧于案上,使百官共观之”。这种极端的美貌展示,使其成为后世批判“红颜祸水”的典型。

三、隋唐至明清:跨民族美貌的典范

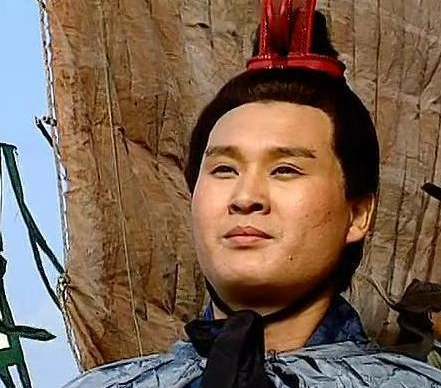

萧皇后:六朝宠妃

隋炀帝皇后萧氏(567年-647年)的美貌堪称“跨朝代传奇”。她先后成为隋炀帝皇后、宇文化及淑妃、窦建德宠妾、两代突厥可汗王妃,最终在63岁时成为唐太宗李世民的昭容。《隋书》称其“性婉顺,有智识”,这种兼具美貌与智慧的形象,使其成为历史小说中的常客。

香妃:异域风情的想象

乾隆帝容妃(和卓氏,1734年-1788年)虽非皇后,但因《还珠格格》等影视作品深入人心。史载她“玉容未近,芳香袭人”,传说其体香源于长期服用沙枣花,这一异域特征满足了后世对“神秘美人”的想象。

四、审美标准变迁:从汉唐到明清的演变

汉代:轻盈纤细

汉代以“楚腰纤细”为美,赵飞燕的“掌上舞”正是这一审美的极致体现。马王堆汉墓出土的素纱襌衣(仅重49克),印证了当时对轻盈体态的追求。

唐代:丰腴圆润

唐代审美转向“丰肥浓丽”,杨玉环的“温泉水滑洗凝脂”成为典型。唐代壁画中的女性形象多面如满月、体态丰腴,与汉代形成鲜明对比。

明清:含蓄内敛

明清时期,受程朱理学影响,女性美逐渐转向“德容言功”的综合评价。如孝庄文皇后(1613年-1688年)虽以智慧著称,但《清史稿》亦记载其“仪态端庄,容止可观”。

五、历史与文学的双重塑造

皇后的美貌记载往往受时代背景与文学演绎影响。例如,赵飞燕的“骨感美”在汉代被推崇,但在唐代可能被视为病态;杨玉环的“丰腴美”在唐代符合审美,但在明清可能被批判为“不端庄”。这种审美变迁,反映了不同时代对女性形象的期待差异。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。