在《三国演义》的宏大叙事中,祝融夫人作为唯一一位真正登上战场的女性角色,以其鲜明的个性和独特的军事才能,成为古典文学中不可忽视的特殊存在。尽管正史中并无此人记载,但罗贯中通过这一虚构人物,不仅丰富了三国故事的叙事维度,更在性别角色的塑造上展现出突破性的艺术创造力。

一、文学设定:明确的女性身份与文化符号

《三国演义》第九十回“驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获”中,祝融夫人以南蛮王孟获之妻的身份首次登场。原著明确记载其“世居南蛮,乃祝融氏之后,善使飞刀,百发百中”,并详细描述其战斗场景:“背插五口飞刀,手挺丈八长标,坐下卷毛赤兔马”,这些细节均指向其女性身份。在古代文学创作中,将女性角色塑造为战场统帅实属罕见,祝融夫人的出现打破了传统叙事中“女子无才便是德”的刻板印象,成为三国乱世中一抹独特的亮色。

其身份设定还承载着多重文化隐喻。作为火神祝融氏后裔,她既继承了神话中“以火施化”的威严,又通过“飞刀百发百中”的技艺展现了女性特有的精准与灵巧。这种将神性、武力与性别特质相结合的创作手法,使祝融夫人成为兼具象征意义与人性深度的文学形象。

二、战场表现:颠覆性武力与战术智慧

祝融夫人的军事才能通过三场关键战役得以充分展现:

首战擒张嶷:面对蜀将张嶷,她以丈八长标与之交锋,战不数合便以飞刀暗器取胜,生擒敌将。这一战术充分体现了其“智勇双全”的特质,既擅长正面交锋,又精通暗器技巧。

再战挫马忠:次日再战时,她以“背插五口飞刀”的威慑力震慑敌军,进一步巩固了战场优势。

中计被擒与交换战俘:虽因追击魏延而落入陷阱,但这一情节更多展现了其性格中的刚烈与自尊,而非能力不足。后续诸葛亮以“友好协商”原则换回俘虏,更凸显了祝融夫人在南蛮军中的核心地位。

其战斗风格兼具力量与技巧:丈八长标的使用彰显了女性武将的刚猛,而飞刀绝技则暗合女性特有的敏捷特质。这种刚柔并济的武力表现,使祝融夫人在男性主导的战争叙事中独树一帜。

三、性别突破:古典文学中的女性觉醒

祝融夫人的形象塑造具有鲜明的性别革命意义。在《三国演义》其他女性角色多以“红颜祸水”或“贤妻良母”形象出现的背景下,她主动请缨出战、率军抗敌的行为,彻底颠覆了传统文学对女性的定位。其“虽为妇人,愿与你出战”的宣言,既是对丈夫无能的隐晦批判,更是对女性参战权的公开主张。

与貂蝉、大小乔等“花瓶式”女性角色相比,祝融夫人通过实战证明了自己的军事价值;与顾大嫂、孙二娘等“悍妇型”角色相比,她又兼具贵族气质与战略智慧。这种多维度的塑造,使其成为古典文学中少有的“完整女性形象”。

四、后世影响:从虚构到现实的性别叙事

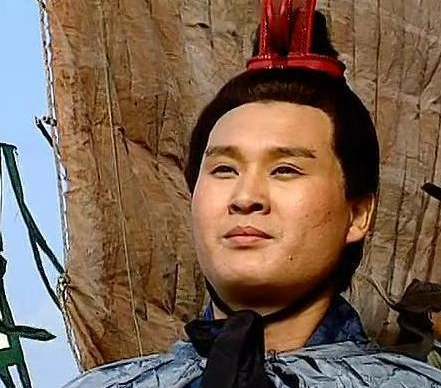

祝融夫人的文学形象在后世衍生文化中持续发酵。在电视剧《三国演义》中,李云饰演的祝融夫人以英姿飒爽的形象深入人心;在三国题材游戏中,她常被设定为兼具治疗与攻击能力的复合型角色。这些改编既延续了原著对其武力的强调,又通过新增的谋略属性进一步丰富了其人格特质。

从文化史角度看,祝融夫人的存在挑战了“战争是男性专属领域”的固有认知。她的形象与花木兰、穆桂英等虚构女将共同构成了中国文学中的“女将谱系”,为后世女性争取平等权利提供了精神资源。这种跨时代的文化共鸣,证明了经典文学形象超越时空的生命力。

在《三国演义》的叙事框架内,祝融夫人作为明确的女性角色,以其卓越的武力、智慧与勇气,成为古典文学中性别叙事的里程碑。她的存在不仅是对三国历史图景的文学补充,更是对传统性别观念的深刻反思。在当代语境下重新审视这一形象,我们既能感受到作者突破时代局限的艺术勇气,也能从中汲取推动性别平等的历史智慧。祝融夫人这一虚构人物,最终在文化长河中沉淀为真实的精神力量。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。