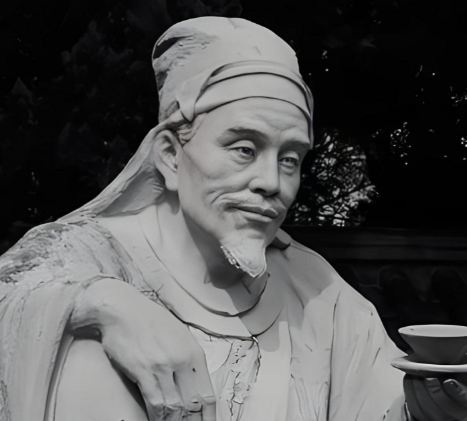

在中国文学史的星空中,北宋诗人陈师道以“闭门觅句陈无己”的苦吟姿态独树一帜。这位出身徐州彭城的寒士,以“宁拙毋巧”的诗学理念,在江西诗派中与黄庭坚并称“黄陈”,更以“苏门六君子”的身份,成为北宋新旧党争背景下知识分子的精神缩影。

一、寒门苦吟:从布衣到诗坛宗匠的蜕变

陈师道(1053-1102)出身官宦世家,祖父陈洎官至三司盐铁副使,但至其父陈琪时家道中落。少年陈师道以“十六岁以文谒曾巩”的才华崭露头角,却因拒绝迎合王安石新科举制度而放弃科举,转而以“闭门苦吟”磨砺诗艺。他曾在《秋怀示黄预》中自述:“窗鸣风历耳,道坏草侵衣”,将贫寒生活化作诗句的骨血。

元祐二年(1087年),苏轼举荐其任徐州教授,开启仕途。但陈师道始终保持着“士不传贽为臣,则不见于王公”的孤傲,拒绝章惇、赵挺之等权贵的拉拢。即便在苏轼欲收其为弟子时,仍以“向来一瓣香,敬为曾南丰”婉拒,坚守对业师曾巩的忠诚。这种“不攀权贵,高介有节”的品格,使其诗作始终萦绕着寒士的骨气与孤愤。

二、江西诗派的三宗之一:宁拙毋巧的诗学革命

作为江西诗派“一祖三宗”(杜甫为祖,黄庭坚、陈师道、陈与义为宗)的核心人物,陈师道提出“宁拙毋巧,宁朴毋华”的创作理念。其诗作《寄外舅郭大夫》堪称典范:

巴蜀通归使,妻孥且旧居。

深知报消息,不忍问何如。

身健何妨远,情亲未肯疏。

功名欺老病,泪尽数行书。

此诗以白描手法勾勒出对妻儿的牵挂,方回评其“枯淡瘦劲,情味深幽”,纪昀赞其“情真格老,一气浑成”。陈师道善用“以俗为雅”的技巧,将方言俚语融入诗中,如《木兰花》中“阴阴云日江城晚,小院回廊春已满”的质朴意象,形成“朴拙”的独特风格。

三、新旧党争的牺牲品:诗骨与寒疾的双重悲剧

陈师道的仕途始终笼罩在党争阴影下。元祐年间,他因苏轼举荐入仕,却又因送别苏轼遭弹劾免职;绍圣年间,被视为苏轼同党遭罢职;建中靖国元年(1101年),虽被召为秘书省正字,却因拒绝穿着赵挺之(李清照公公)所赠皮衣参加郊祀,冻病而逝,年仅49岁。

这种“宁冻死不穿仇家衣”的决绝,与其诗作中的寒士精神一脉相承。他在《十五夜月》中写道:“不应明白发,似欲劝人归”,将月光化作归乡的执念;在《元日》中哀叹:“老境难为节,寒梢未得春”,以荒寒意象映射人生困境。这种“以诗为命”的生存方式,使其成为北宋知识分子精神困境的象征。

四、文学史上的双重镜像:从“拆补学问”到寒士文学标杆

后世对陈师道的评价充满张力。冯班批评其诗“生硬费解”,钱钟书戏称读《后山集》“如听口吃人说话”,但这些争议恰恰印证了其诗学的实验性。陈师道突破了宋诗“以学问为诗”的窠臼,以“闭门觅句”的苦吟方式,将个人苦难升华为艺术经典。

南宋江湖诗人、清代同光体诗人均从其“古淡之趣”中汲取养分。正如《宋史》所言:“师道少而好学苦志,于诸经尤邃《诗》《礼》”,这种对经典的深耕与对现实的疏离,使其诗作成为连接唐宋诗风的桥梁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。