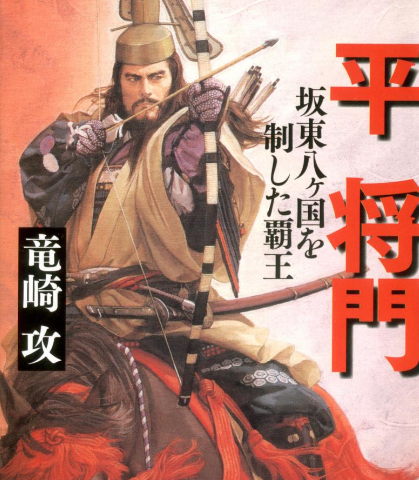

公元940年,日本平安时代中期,一场以武将平将门为核心的叛乱在关东地区爆发。这场持续仅两年的叛乱虽被迅速镇压,却如投入静湖的巨石,激起了日本社会结构、政治格局与文化记忆的千年涟漪。作为日本历史上唯一公开自立“新皇”的叛乱者,平将门的行动不仅暴露了律令制解体的深层危机,更成为武士阶层从地方豪族向政治核心迈进的里程碑。

一、律令制解体:中央权威的崩塌与地方自治的萌芽

平将门之乱的直接导火索是地方豪族对土地与税收权的争夺。930年代,随着班田制瓦解,关东地区涌现出以平氏为代表的武士集团。平将门继承父亲下总国猿岛、丰田两郡后,通过武力吞并周边领土,甚至攻占常陆、下野等国府,控制关东八国行政机构。他仿照朝廷设立官僚体系,颁布独立年号,将地方割据推向极致。

这种行为深刻揭示了律令制的脆弱性。平安朝廷对边疆地区的控制长期依赖国司制度,但国司常因贪腐或无力镇压地方豪强而形同虚设。平将门叛乱期间,朝廷虽任命藤原忠文为征东大将军,却因军队行进迟缓,实际镇压主力竟是平将门的堂兄平贞盛与地方豪族藤原秀乡。这种“以地方制地方”的模式,标志着中央集权体系的彻底失效,为后世庄园制与武士领主制的形成埋下伏笔。

二、武士阶层的政治化:从私兵到国家机器的塑造者

平将门之乱的核心参与者均为地方武士集团。平将门本人出身桓武平氏,其对手平贞盛、藤原秀乡则分别代表平氏分支与藤原氏地方势力。叛乱平定后,这些武士非但未被清算,反而因功获得朝廷重用:平贞盛成为坂东新支配者,其子孙平清盛日后建立日本首个武士政权;藤原秀乡的家族则长期掌控奥羽地区;就连曾协助平将门的源经基,也因镇压有功,其子源满仲、孙源赖义成为关东武士集团的核心。

这种“以战功换政治地位”的模式,彻底改变了武士阶层的生存逻辑。此前,武士仅作为贵族私兵存在;平将门之乱后,朝廷被迫确立“追讨使”制度,授予国司军事指挥权,并催生“押领使”职位,使武士合法化地掌控地方武装。这种制度变革直接推动了武士从“家臣”向“领主”的转型,为镰仓幕府的建立奠定了基础。

三、文化记忆的重构:怨灵传说与历史叙事的博弈

平将门之乱的影响远超政治领域,其死后化身为“日本三大恶灵”之一的传说,深刻塑造了日本的文化记忆。据《将门记》记载,平将门首级被斩后,其尸身神秘消失,首级在京都城楼悬挂期间竟突然睁眼怒目,吓得平贞盛与藤原秀乡魂飞魄散。为镇压怨灵,朝廷被迫在东京大手町建立“平将门首冢”,每年举行镇魂仪式。

这种灵异叙事背后,是历史书写对权力合法性的争夺。平安朝廷通过妖魔化平将门,强化“天皇权威不可挑战”的意识形态;而关东地区则流传着“将门显灵庇护坂东”的传说,将其塑造为反抗中央暴政的英雄。两种叙事的对立,折射出日本历史中“京都中心主义”与“地方自治传统”的长期张力。直至现代,平将门的形象仍游走于“叛乱者”与“地方守护神”之间,成为解读日本区域认同的钥匙。

四、军事技术的革新:从个人武勇到集团战术的演变

平将门之乱中,武士的战斗方式发生了显著变化。平将门本人以“钢铁之躯”闻名,传说其母为龙神,仅眉间未被舔舐而留下致命弱点。这种个人英雄主义色彩浓厚的叙事,反映了早期武士对个体武勇的崇拜。然而,叛乱的实际进程却揭示了集团战术的重要性:平将门在幸岛决战中因解散农兵队伍导致战力空虚,最终被平贞盛与藤原秀乡以优势兵力击败。

此战教训促使后世武士集团重视常备军建设。源赖义在镇压安倍氏叛乱时,便通过“弓矢铭”制度强化家族凝聚力;平清盛更建立海上武装,将武士的战场从关东平原扩展至濑户内海。平将门之乱因而成为日本军事史从“个人决斗”向“集团作战”转型的分水岭。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。