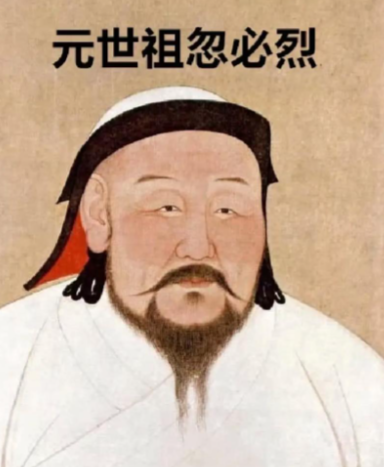

1271年,忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意定国号为“大元”,这个由蒙古铁骑缔造的庞大帝国,却在98年后被朱元璋的北伐军逐出中原。从成吉思汗统一蒙古到北元政权覆灭,元朝的兴衰轨迹始终与忽必烈的治国抉择紧密相连。这个以军事征服起家的王朝,其短命本质上是游牧文明与农耕文明碰撞下的制度性溃败,而忽必烈在汉化进程中的矛盾决策,正是这场文明冲突的核心症结。

一、军事帝国的制度困局:草原基因与中原规制的冲突

忽必烈建立元朝时,面临的首要矛盾是草原军事贵族与中原士大夫阶层的利益博弈。他虽设立中书省、枢密院、御史台分掌政军监察三权,沿用行省制度,却始终在蒙古传统与汉制之间摇摆。这种制度设计暴露出三大致命缺陷:

军事贵族的特权固化

元朝实行“四等人制”,将国民分为蒙古、色目、汉人、南人四等。蒙古贵族不仅掌握军政大权,更享有免赋税、免刑罚等特权。1323年南坡之变中,蒙古守旧派刺杀元英宗,直接导致汉化改革中断,暴露出制度设计的根本矛盾。

科举制度的废立反复

忽必烈为限制汉人官僚体系,长期停废科举,直至1313年才恢复。但录取名额中蒙古、色目人占半数,且规定“蒙古人由中书省注授,汉人由吏部注授”,形成制度性歧视。这种人才选拔机制导致行政效率低下,1351年治理黄河时,竟需同时调用蒙古、色目、汉人、南人四套官僚系统。

经济政策的双重失衡

元朝发行纸币却缺乏准备金制度,1287年“至元宝钞”发行量超前朝铜钱30倍,引发恶性通胀。同时推行“包银制”,汉人南人每户征银4两,较蒙古色目人高出一倍。这种经济盘剥导致1344年黄河决口时,朝廷竟无财力修缮堤防,直接引发红巾军起义。

二、汉化改革的半途而废:忽必烈的文化抉择之殇

忽必烈在汉化进程中展现出独特的矛盾性:他重用刘秉忠规划大都城,支持郭守敬修订《授时历》,却拒绝穿汉服行汉礼;他设立国子学教授儒家经典,却在宫廷保留萨满教仪式。这种“形式汉化,实质保守”的策略,导致三大制度性漏洞:

法律体系的二元分裂

元朝实行《大元通制》与《蒙古律令》并行,汉族案件适用《唐律疏议》,蒙古案件则按“约孙”(习惯法)裁决。1320年元英宗推行《大元圣政国朝典章》,试图统一法典,却因蒙古贵族抵制而失败。这种法律分裂使基层治理陷入混乱,1351年红巾军起义时,地方官竟不知该用何种法律镇压。

宗教政策的实用主义

忽必烈封八思巴为国师,创立八思巴文统一蒙古文字,却对道教全真派、佛教藏传派、汉地禅宗采取分而治之策略。1281年焚毁《道藏》打压道教,1286年又赐全真派龙虎山天师印,这种摇摆政策导致宗教势力坐大。1352年彭莹玉领导的白莲教起义,正是宗教政策失败的直接产物。

农业政策的短视性

忽必烈虽设劝农司鼓励垦荒,却将全国20%耕地划为“官田”由蒙古贵族直接掌控。1290年占城稻引入后,元朝强制江南种植,导致传统稻作区减产30%。这种农业政策与1344年黄河大旱形成致命叠加,使“开河变钞”成为红巾军起义的导火索。

三、权力交接的制度真空:宗王割据与宫廷政变的恶性循环

元朝11帝中,5位死于非命,3位在位不足3年,这种权力交接的混乱源于三大制度缺陷:

汗位继承的模糊性

蒙古传统实行“幼子守灶”制,而忽必烈却按中原嫡长子制传位。这种矛盾导致1260年阿里不哥与忽必烈争位,1328年两都之战中,元文宗与元明宗兄弟相残。1332年元宁宗死后,皇后卜答失里竟立7岁儿子懿璘质班,3个月后幼帝病逝,权力真空直接引发1351年大规模民变。

宗王分封的军事化

元朝分封晋王、梁王等宗王29人,每人辖地相当于行省,拥有独立军队。1328年泰定帝死后,梁王把匝剌瓦尔密据守云南,晋王也孙铁木儿控制漠北,形成“中央管不到,地方打不动”的割据局面。这种制度设计使1368年明军北伐时,元惠宗竟无法调动宗王军队。

权臣集团的操控

元朝后期形成以伯颜、脱脱为代表的权臣集团。1333年伯颜独揽大权,废除科举,禁止汉人南人执兵器,导致“举人罢考,士子逃亡”。1340年脱脱扳倒伯颜后,却推行更激进的“更钞法”,使纸币贬值至面值的1/10。这种权臣政治直接摧毁元朝统治合法性。

四、历史镜鉴:文明融合的制度性启示

元朝的短命揭示了一个深刻历史规律:任何文明的征服者若不能完成制度性转型,终将被被征服文明反噬。忽必烈在汉化进程中的矛盾抉择,本质上是对草原传统与中原规制的双重背叛——既未彻底抛弃蒙古特权,又未建立有效汉制,最终导致制度性崩溃。

这种历史教训在当代仍有现实价值:当全球化带来文明碰撞时,简单的文化叠加无法解决根本矛盾。只有通过制度创新实现文明要素的有机融合,才能避免重蹈元朝“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的覆辙。忽必烈的遗憾,正是后世治国者需要深刻反思的制度性命题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。