公元1038年,党项族首领李元昊在兴庆府(今宁夏银川)筑坛称帝,国号“大夏”,史称西夏。这个由游牧民族建立的政权,在宋、辽、金三大强权的夹缝中生存近两个世纪,其建国历程与外交策略折射出小国在强权时代的生存智慧。

一、从部落到帝国:西夏建国的三重基石

1. 血火淬炼的军事根基

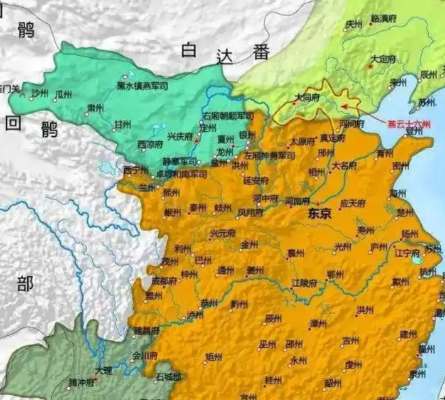

党项族原为青藏高原东部的游牧部落,唐朝时期因协助平定黄巢起义有功,被赐封夏州节度使,获得陕北五州之地。五代十国时期,党项人利用中原混战之机扩张势力,李继迁时期通过“连辽抵宋”策略,陆续占领兰州与河西走廊,为西夏建国奠定地理基础。至李元昊继位时,党项政权已控制宁夏全部、甘肃大部及陕北部分地区,形成横跨两千里的战略纵深。

2. 制度创新的文化认同

李元昊推行三项改革强化政权合法性:

文字创制:仿汉字结构创造西夏文,通过《天盛律令》等典籍构建文化体系;

官制改革:借鉴唐宋制度设立中书、枢密院,同时保留党项“蕃官”体系,形成二元政治结构;

军事整编:组建“铁鹞子”(重甲骑兵)、“步跋子”(山地步兵)等特种部队,提升作战效能。

这些改革使西夏从部落联盟转型为中央集权国家,1038年正式称帝标志其完成从“地方割据”到“独立政权”的质变。

3. 地缘博弈的外交突破

李元昊称帝前,西夏通过“平衡外交”获取生存空间:向北宋称臣获取岁币,与辽国联姻获得政治背书。但1038年称帝行为突破北宋底线,宋仁宗下诏削夺其官爵,宋夏战争爆发。此举看似冒险,实则基于对宋辽战略态势的精准判断——当时辽宋正处于“澶渊之盟”后的和平期,北宋无法同时应对两线作战。

二、战场胜利与战略困境:李元昊妥协的必然性

1. 军事胜利的表象与局限

宋夏战争初期,西夏凭借沙漠地形与机动战术取得三川口、好水川、定川寨三战三捷,歼灭宋军数万人。但深入分析可见其胜利的脆弱性:

战术胜利≠战略优势:宋军虽屡战屡败,但依托关中平原的纵深防御,始终未丧失横山等战略要地;

经济命脉受制:西夏80%的生活物资依赖与宋贸易,战争导致边境榷场关闭,国内爆发“十不如”民谣,反映粮食、茶叶等物资短缺危机;

第三方威胁显现:辽国趁宋夏交战之机,于1044年以“讨叛”为名出兵十万进攻西夏,迫使李元昊分兵应对。

2. 成本收益的失衡

战争消耗使西夏陷入恶性循环:

财政崩溃:为维持30万大军,西夏将货币成色从纯铜降至铜铅合金,引发通货膨胀;

人口锐减:全民皆兵政策导致青壮年死亡率激增,1044年西夏总人口已不足200万,较战前下降30%;

技术代差:宋军逐步采用火器、城寨战术,1098年平夏城之战中,宋军用神臂弩与火炮击溃西夏主力,暴露其军事技术落后。

3. 妥协的政治智慧

1044年“庆历和议”的达成,体现李元昊的战略调整:

称臣换取实质利益:虽未获北宋承认帝号,但通过岁币(绢15万匹、银7万两、茶3万斤)缓解经济危机;

贸易重启稳定民生:边境榷场恢复后,西夏获得急需的铁器、粮食,国内“十不如”歌谣逐渐消失;

外交转向平衡金辽:和议后西夏转而联宋抗金,1127年北宋灭亡前夕,西夏通过支持南宋获得战略缓冲期。

三、历史回响:小国生存的永恒命题

西夏的建国与妥协,揭示了弱国在强权时代的生存法则:

制度创新是立国之本:西夏通过文字、官制、军事改革构建国家认同,其经验被后世女真、蒙古借鉴;

经济命脉决定战略选择:当贸易中断导致生存危机时,军事胜利必须让位于现实利益;

地缘博弈需动态调整:李元昊后期放弃“联辽抗宋”转而“联宋抗金”,体现小国外交的多变性。

这个在沙漠中崛起的帝国,最终消亡于蒙古铁骑之下,但其189年的生存史证明:在强权夹缝中,妥协不是软弱,而是通过空间换取时间的生存智慧。正如《西夏书事》所言:“元昊之智,在知进退之节;西夏之存,在善纵横之术。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。