在中国历史的长河中,西晋“八王之乱”是一段充满权谋与血雨腥风的时期,而齐王司马冏正是这场乱局的核心人物之一。然而,这位叱咤风云的宗室大臣,其名字中的“冏”字却因生僻难认,常被误读为“明”或“囧”,甚至引发对其文化背景的误解。本文将从字音、字义、历史语境三个维度,还原“司马冏”的正确读音,并揭示其名字背后的深层含义。

一、字音考据:千年误读的终结

“司马冏”的“冏”字,现代普通话标准读音为jiǒng(音同“窘”)。这一读音在《现代汉语词典》《汉语大字典》等权威工具书中均有明确标注,且与《广韵》《集韵》等古代韵书中的记载一致。例如,《广韵·上声·窘韵》载:“冏,窗牖明也,居永切。”其中“居永切”即指反切注音法,对应现代拼音的“jiǒng”。

值得注意的是,“冏”与网络流行字“囧”虽字形相近,但实为异体字关系。在汉字规范整理中,“冏”被定为正体字,而“囧”因笔画简化被归为异体。二者读音相同,但“囧”字因网络文化赋予的“尴尬”“无奈”等引申义,常被误用于指代“冏”。这种混淆不仅导致历史人物名字的误读,更折射出当代人对传统汉字认知的疏离。

二、字义溯源:从“光明”到“权谋”的隐喻

“冏”字的本义为“窗户透光明亮”,这一意象在甲骨文中已见雏形。商代甲骨文中的“冏”字,由“冂”(象征窗框)与“口”(象征光线)构成,直观展现了阳光透过窗棂的场景。西周金文进一步将“口”演变为“火”形,强化了“光明”的象征意义。例如,西周青铜器《伯冏鼎》铭文中的“伯冏”,即以“光明”喻指太仆长伯冏的德行。

司马冏之名承袭了这一文化传统。其父司马攸为晋文帝司马昭次子,以“温厚仁惠”著称,史载其“清和平允,亲贤好施”。司马冏袭爵齐王后,初期亦以“明德”自励,曾联合河间王司马颙讨灭篡位的赵王司马伦,迎晋惠帝复位,一时“旌旗器械之盛,震动京都”。然而,权力腐蚀下的司马冏逐渐背离“光明”之志,他“大筑宅第馆舍,毁坏房舍数百计”,甚至“沉湎于酒色,不肯入朝朝见”,最终在权力斗争中被长沙王司马乂斩杀于阊阖门外。名字中的“冏”字,恰似一面镜子,映照出其从“光明之志”到“权谋之祸”的堕落轨迹。

三、历史语境:名字与命运的交织

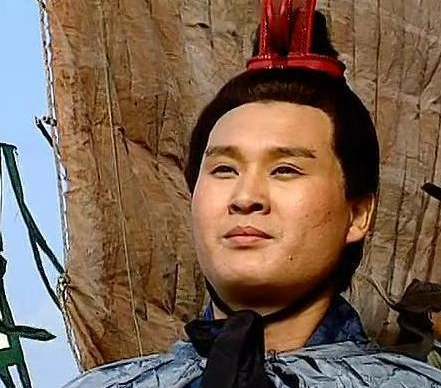

司马冏的生平,是西晋宗室权力斗争的缩影。作为齐献王司马攸次子,他本无继位资格,但因司马攸早逝且无嫡子,得以承袭齐王爵位。晋惠帝永宁元年(301年),赵王司马伦篡位称帝,司马冏联合成都王司马颖、河间王司马颙起兵讨伐,成功恢复晋惠帝统治。作为“首倡大义”的功臣,他被拜为大司马、辅政大臣,加九锡之礼,权势达到顶峰。

然而,司马冏的统治迅速陷入危机。他“开府仪同三司,置掾属四十人”,大肆扩张个人势力;又“选举不公,只宠信亲近之人”,引发朝野不满。永兴元年(302年),长沙王司马乂以“清君侧”为名起兵,司马冏在混战中被俘,最终被“斩于阊阖门外,首级巡示六军”。其子司马超、司马英等亦被囚禁,家族势力彻底覆灭。

司马冏的悲剧,与其名字中的“冏”字形成鲜明对比。本应象征“光明”的名字,却因权力欲望的膨胀而蒙尘;本可成为“辅国之臣”的宗室,却因骄奢淫逸沦为“乱国之贼”。这种名字与命运的悖论,恰是西晋宗室“德不配位,必有灾殃”的典型写照。

四、文化反思:名字背后的历史启示

司马冏的故事,不仅是个体命运的沉浮,更是对汉字文化深层意义的叩问。在中国传统文化中,名字是人格的象征,承载着父母对子女的期许。司马攸为子取名“冏”,本意是希望他如阳光般光明磊落,却未料到权力会扭曲其本性。这种“名实相悖”的现象,在历史上屡见不鲜:秦始皇名“政”,却以“暴政”亡国;隋炀帝名“广”,却因“骄奢”失天下。名字的寓意与现实的反差,恰恰揭示了人性在权力面前的脆弱。

今日重读“司马冏”之名,不仅是为了纠正一个读音,更是为了通过汉字这一文化载体,理解历史人物的复杂性与悲剧性。名字中的“冏”字,如同一把钥匙,打开了通往西晋权力斗争的大门,也让我们看到:无论时代如何变迁,对“光明”的追求与对“权力”的警惕,始终是人性永恒的课题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。