在电视剧《雍正王朝》中,魏东亭之死堪称全剧最震撼的情节之一。这位与康熙“自幼同席读书、同榻而眠”的伴读老臣,最终以三尺白绫结束生命,引发无数观众对康熙“冷血无情”的质疑。然而,若将这一事件置于康熙晚年的政治困局中审视,便会发现魏东亭之死绝非偶然,而是康熙为整顿吏治、重塑皇权而精心设计的“苦肉计”。

一、国库亏空:康熙晚年的致命危机

康熙六十年,大清国库仅存银八百万两,而各级官员欠银却高达一千二百万两。这一数字背后,是康熙“以宽仁治国”留下的致命隐患:自三藩之乱后,康熙为笼络人心,默许官员以“借款”名义侵吞国库,导致财政体系濒临崩溃。当黄河水患爆发,朝廷竟拿不出赈灾银两时,康熙终于意识到:若不彻底追缴欠款,大清将重蹈明朝覆辙。

但追缴欠款谈何容易?欠款者多为皇亲国戚、功臣老臣,甚至包括太子胤礽的心腹。康熙深知,若由自己直接出手,必遭“刻薄寡恩”的骂名;若放任不管,则国本动摇。此时,他需要一只“鸡”来震慑满朝“猴”——而魏东亭,正是最合适的人选。

二、魏东亭:康熙亲手打造的“典型”

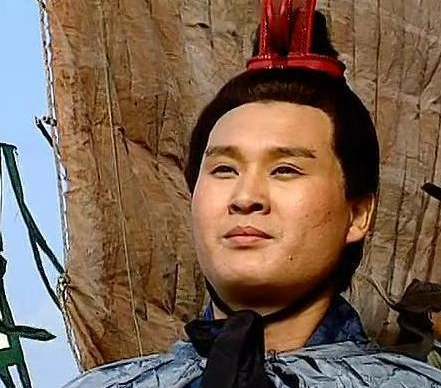

魏东亭的特殊性在于,他既是康熙最信任的心腹,又是欠款者中最难啃的“硬骨头”。作为康熙的伴读,他参与过擒鳌拜、平三藩等重大事件,官至四省海关总督,堪称“汉臣第一人”。然而,正是这种特殊身份,让他成为康熙树立权威的最佳工具:

政治象征意义:魏东亭代表康熙“宽仁治国”的受益者群体。他因康熙南巡住其家中而欠下巨款,这一细节被刻意放大,暗示“连皇帝最亲近的人都需遵守法度”,从而堵住其他欠款者的求情之路。

行为示范效应:魏东亭在追缴过程中的表现极具戏剧性:他先试图通过八阿哥、九阿哥等皇子斡旋,又联合其他老臣摆“鸿门宴”对抗四爷胤禛,甚至攀咬太子胤礽。这些行为彻底激怒康熙,使其下定决心“杀鸡儆猴”。

历史原型映射:魏东亭的原型曹寅(曹雪芹祖父)曾任江宁织造,四次接驾康熙耗尽家财,最终亏空公款。这一历史背景为剧情提供了现实依据:康熙清楚魏东亭的欠款既有为君分忧的成分,也有子孙挥霍的因素,但他选择放大前者,掩盖后者,以维护皇权尊严。

三、康熙的“冷血”算计:以一人之死换江山永固

魏东亭自杀后,康熙的反应耐人寻味:他当众流泪自责,却未阻止胤禛继续追缴欠款;他替魏东亭偿还债务,却对其他欠款者毫不留情。这种“矛盾”行为,暴露了康熙的深层意图:

转移矛盾焦点:通过魏东亭之死,康熙将追缴欠款的矛盾从“皇权与官僚体系”转化为“个人道德问题”。魏东亭被塑造成“因奢靡而欠债”的反面典型,使其他官员无法以“为君分忧”为由抗辩。

测试胤禛能力:康熙选择胤禛追缴欠款,实为考察其是否具备“冷面无情”的治国魄力。魏东亭之死证明胤禛能突破人情羁绊,这为康熙最终传位给他奠定了基础。

维护皇权尊严:康熙晚年面临“九子夺嫡”的乱局,亟需通过强硬手段重塑权威。魏东亭作为“自己人”的牺牲,向满朝文武传递明确信号:在皇权面前,无人不可舍弃。

四、历史与戏剧的交织:魏东亭之死的深层隐喻

从历史原型看,曹寅虽因接驾亏空公款,但康熙曾多次暗中补贴其家族,并未逼其至死。电视剧将这一情节改编为“自杀”,实为艺术加工:

强化戏剧冲突:魏东亭之死将追缴欠款事件推向高潮,凸显康熙晚年的政治困境与决策艰难。

映射现实困境:剧中魏东亭子孙的奢靡生活,暗指康熙朝官员腐败成风。康熙通过“牺牲”老臣,警示后人:纵容腐败终将亡国。

塑造人物形象:康熙的“冷血”与“自责”形成鲜明对比,使其从“仁君”转变为“铁血帝王”,为后续传位胤禛的剧情铺垫。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。