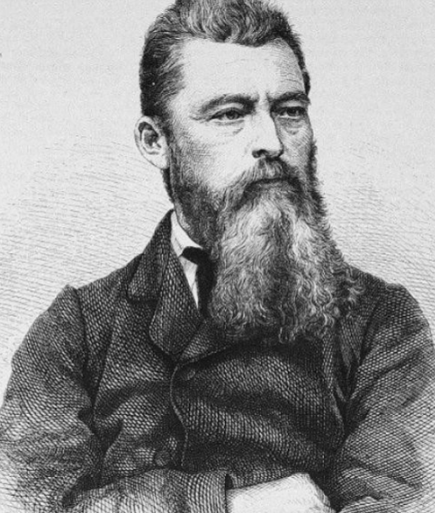

19世纪德国哲学界,费尔巴哈以“人本学唯物主义”为旗,完成了对宗教神学与黑格尔唯心主义的双重批判。他的思想不仅颠覆了传统哲学的认知框架,更以“人是人的最高本质”的宣言,将哲学从抽象思辨拉回现实经验,为马克思主义哲学的诞生铺就了思想道路。

一、唯物主义的基石:物质世界的独立性与感性直观

费尔巴哈的哲学起点是对物质世界的绝对确认。他明确提出:“自然界是一切物质的感性的有形事物的总和,是唯一的客观实在,是‘非产生、非创造’的永恒实体。”这一论断直接挑战了黑格尔“绝对精神”创造世界的唯心主义体系。在费尔巴哈看来,物质世界的变化遵循内在规律,时间与空间是其存在形式,而意识则是物质的产物。他以“思维与存在的真实关系”为喻:“存在是主体,思维是宾词”,彻底否定了精神优先于物质的传统观念。

其认识论的核心是“感性直观”。费尔巴哈认为,人类通过感官直接接触世界才能获得真实知识,抽象思辨不过是“理性的幻觉”。他强调:“只有那通过感性直观而确定自身、而修正自身的思维,才是真实的、反映客观的思维。”这种立场不仅恢复了唯物主义的权威,更将哲学从黑格尔的“逻辑迷宫”中解放出来,转向对现实世界的观察与分析。

二、人本学的革命:从抽象理性到具体存在

费尔巴哈的哲学革命性集中体现在对“人”的重构上。他批判黑格尔将人视为“绝对精神的外化”,也反对将人性抽象为单一属性,而是提出“人的绝对本质是理性、意志和心”的复合体。其中,“心”代表情感与爱,被费尔巴哈视为连接个体与类的纽带。他宣称:“爱是存在的标准——真理和现实的标准”,试图以情感伦理超越利己主义,构建和谐的社会关系。

然而,费尔巴哈的人本学存在根本局限。他虽承认人是自然界的产物,却未能揭示人的社会性本质。马克思尖锐指出,费尔巴哈“把宗教感情固定为独立的东西,并假定有一种抽象的——孤立的——人的个体”,其“类本质”不过是“内在的、无声的、把许多个人自然地联系起来的普遍性”。这种脱离社会实践的抽象人性论,最终使费尔巴哈陷入历史唯心主义的窠臼。

三、宗教批判:从神性异化到人性复归

费尔巴哈对宗教的批判是其哲学的巅峰成就。他在《基督教的本质》中揭示:“宗教是人的自我投射,神性本质上是被理想化的人性。”人类将自身愿望(如全知、全能、永恒)赋予虚构对象,导致“人与自身本质的分裂”。例如,基督教的“上帝”不过是人类对完美自身的幻想,而祈祷、忏悔等宗教仪式,则是人类试图通过中介与自身本质和解的徒劳尝试。

费尔巴哈的批判不仅停留在理论层面,更指向宗教的社会功能。他指出,宗教通过虚构的彼岸世界消解人们对现实苦难的反抗意志,成为统治阶级维护秩序的工具。因此,他主张“废除作为幻想的宗教”,回归“现实的人”的本质。然而,费尔巴哈未能揭示宗教产生的经济根源,其“爱的宗教”替代方案也因缺乏社会变革动力而沦为空想。

四、实践观的萌芽:从感性直观到社会交往

费尔巴哈在真理标准问题上展现出初步的实践意识。他提出:“人与人的交往,乃是真理性和普遍性最基本的原则和标准。”这一观点突破了单纯依赖感性直观的局限,承认社会交往对认识真理的作用。例如,他通过分析语言、道德等社会现象,指出个体认知必须通过与他人的互动才能完善。

但费尔巴哈的实践观仍不彻底。他虽看到交往的直观性与情感性,却未将其提升到“改造世界”的高度。马克思后来批判道:“当费尔巴哈是一个唯物主义者的时候,历史在他的视野之外;当他去探讨历史的时候,他决不是一个唯物主义者。”费尔巴哈未能理解,实践不仅是检验真理的标准,更是人类改造自然与社会的根本方式。

五、历史影响:从思想先驱到革命铺垫

费尔巴哈的哲学对后世产生了深远影响。他恢复了唯物主义的权威,为马克思主义提供了“基本内核”;其宗教批判思想直接启发了青年马克思对意识形态问题的研究;而他对“现实的人”的强调,则为历史唯物主义的诞生奠定了基础。恩格斯评价:“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律……而在这之前,费尔巴哈给了他最重要的思想资源。”

然而,费尔巴哈的局限性同样显著。他未能揭示资本主义社会的内在矛盾,其“爱的伦理学”也无法提出社会变革的路径。马克思正是在批判费尔巴哈的基础上,将哲学从“解释世界”转向“改造世界”,完成了哲学史上的根本革命。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。