在巴洛克与古典主义交汇的18世纪,德国作曲家格奥尔格·菲利普·泰勒曼以一首《布列舞曲》将法国民间舞蹈的鲜活生命力注入严谨的德国音乐传统。这首作品不仅是舞曲体裁的典范,更折射出作曲家从自然观察中汲取灵感、以音乐连接世俗与宗教的创作哲学。

一、自然之声:布列舞曲的灵感之源

1681年出生于马格德堡的泰勒曼,童年并未沉浸在显赫的音乐世家氛围中,却因对自然声响的敏锐感知埋下创作基因。他曾在回忆中描述:“树叶的沙沙声、溪流的潺潺声、鸟雀的啁啾声,这些是大自然最原始的乐章。”这种对环境音律的捕捉能力,在他1702年担任莱比锡歌剧院音乐指导期间达到巅峰。

某次乡间漫步时,泰勒曼目睹农民跳起布列舞——这种起源于法国奥弗涅山区的民间舞蹈,以2/4拍或4/4拍的轻快节奏、弱起小节和附点音符为特征,舞者手拉手形成圆圈,脚步随“咚-哒-咚咚”的韵律腾跃。被舞蹈中“粘稠而轻盈”的矛盾美感吸引,泰勒曼当即取出随身携带的羽管键琴速记旋律,将舞者铃铛饰物的清脆声响转化为右手高音区的装饰音,把跺脚产生的厚重低音沉淀为左手和弦的根基。

二、自学成才:打破桎梏的音乐革新者

泰勒曼的创作之路充满戏剧性。10岁首次接触音乐时,他仅通过两星期钢琴课便开启自学之旅,12岁偷偷完成首部歌剧《西吉斯蒙德》并登台演出。尽管母亲因担忧生计没收乐器,他仍靠分析教堂总谱掌握作曲技法,在希尔德斯海姆文科中学期间自学长笛、双簧管等12种乐器。

这种“野路子”背景反而造就其独特的创作风格。相较于巴赫的复调严谨性,泰勒曼更擅长将意大利序曲的明快、法国宫廷舞曲的优雅与德国民歌的质朴熔铸一炉。在《布列舞曲》中,他大胆采用“阶梯式力度对比”模拟古钢琴的音量局限,通过模进手法推动乐句发展——第5-8小节中,相同音型四次渐强上升,既保留舞曲的循环性,又赋予其戏剧张力。

三、世俗与宗教的桥梁:音乐普及的先驱者

1721年就任汉堡大教堂乐长后,泰勒曼面临双重挑战:既要满足宗教仪式需求,又要回应市民对娱乐音乐的渴望。他创造性地将布列舞曲纳入每周的“学院音乐会”曲目,使原本仅在宫廷和乡村流行的体裁进入教堂。这种突破并非简单移植——在改编为管风琴版本时,他通过低音声部的持续音强化宗教庄严感,同时保留高音区的跳跃旋律以呼应舞蹈基因。

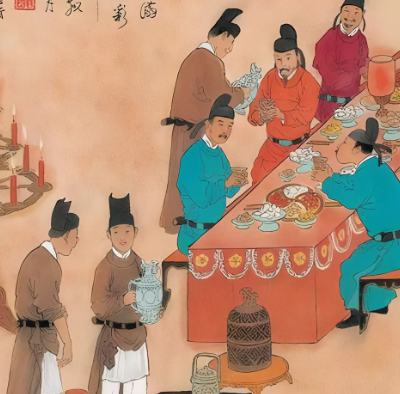

更革命性的是,泰勒曼在1733年出版的《宴席音乐》中,将布列舞曲与小号、双簧管等乐器结合,创造出适合贵族宴饮的“餐桌音乐”形式。这种实践不仅拓宽了舞曲的应用场景,更通过定期公演和乐谱出版,使音乐从贵族沙龙走向平民市场。据统计,他一生创作的3000余部作品中,超过60%为世俗音乐,这种“为大众创作”的理念比贝多芬提出“音乐应唤醒共鸣”早近一个世纪。

四、被低估的大师:历史评价的辩证回响

尽管泰勒曼在世时拥有“同时代最伟大作曲家”的声誉,其作品数量甚至超过巴赫与亨德尔之和,但19世纪音乐史家却因他“过于多产”和“风格通俗”而贬低其地位。直至20世纪中叶,学者开始重新审视其价值:他创作的130首三重奏、87首独奏奏鸣曲中,对乐器特性的探索直接影响了莫扎特;在《布列舞曲》中运用的主调织体,更被视为古典主义奏鸣曲式的雏形。

如今,这首作品仍是中央音乐学院钢琴六级的必考曲目。演奏者需精准把握其巴洛克特质:右手断奏需如“露珠坠地”般清脆,左手连奏则要似“溪流漫石”般流畅。当指尖在琴键上复现出三个世纪前的舞步时,泰勒曼的自然哲思与人文关怀,仍在旋律中生生不息。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。