公元494年,北魏孝文帝拓跋宏力排众议,将都城从平城(今山西大同)迁至洛阳,这一决策不仅重塑了北魏的政治格局,更深刻影响了中国历史的走向。这场迁都并非偶然,而是多重因素交织下的必然选择,其背后蕴含着政治、经济、文化与军事的深层逻辑。

一、迁都动因:破局与重构的迫切需求

1. 地理困境:平城的天然桎梏

平城地处农牧交错带,气候严寒、风沙频发,粮食产量难以支撑百万人口的帝国首都。据《悲平城》诗记载:“驱马入云中,阴山常晦雪,荒松无罢风”,恶劣环境不仅制约农业发展,更导致“京邑民贫”。此外,平城偏居塞北,远离中原经济腹地,漕运不畅,物资运输依赖漫长陆路,成本高昂。孝文帝曾直言:“平城无漕运之路,故京邑民贫”,迁都成为解决生存危机的关键。

2. 政治理想:汉化改革的终极目标

孝文帝自幼深受汉文化熏陶,其改革蓝图远超前代。平城作为鲜卑旧都,保守势力盘根错节,改革阻力巨大。迁都洛阳,既能摆脱旧贵族掣肘,又能近距离接触中原文化核心区。洛阳作为东汉、魏、晋故都,承载着“九鼎旧所”的政治象征意义,迁都于此可彰显北魏“华夏正统”身份,为全面汉化铺平道路。正如《魏书·高祖纪》所载,孝文帝迁都后“亲祠孔子庙”,以正统之君姿态宣扬王化,实现“和天下”的政治抱负。

3. 军事战略:统一南北的桥头堡

北魏统一北方后,南朝成为主要对手。平城距南齐边境千里之遥,兵力投送效率低下,而洛阳地处黄河流域中枢,可直抵南朝防线。孝文帝迁都后,以洛阳为基地发动三次南伐,虽未成功,但战略意图明显:通过迁都缩短战线,构建对南朝的军事压迫态势。此外,洛阳四通八达的交通网,便于集结北方六镇兵力,形成“进可攻、退可守”的态势。

二、迁都过程:权谋与智慧的博弈

1. 阳谋制胜:以南伐为名行迁都之实

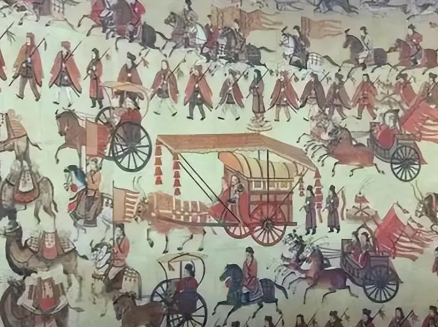

孝文帝深知迁都阻力巨大,遂采用“阳谋”策略。太和十七年(493年),他召集百官宣称“大举伐齐”,率步骑百万南下。行至洛阳时,借秋雨连绵、士卒疲惫之机,提出“若不迁都,必陷于此”的论断,迫使群臣接受现实。此计巧妙利用军事行动的紧迫性,将迁都转化为“唯一选择”,展现了孝文帝的政治手腕。

2. 分化瓦解:以任城王澄为突破口

面对任城王拓跋澄等保守派反对,孝文帝先以“阻挠用兵”施压,待澄识破意图后,转而以“经略四海”的宏图说服其支持。迁都后,澄赴平城安抚留守官员,援引古今迁都史实,成功化解反对声浪。孝文帝通过“胡萝卜加大棒”的策略,既维护了皇权权威,又减少了改革阻力。

三、迁都意义:文明交融与制度创新的典范

1. 经济重构:中原腹地的复兴

洛阳地处华北平原,农业发达、水陆交通便利。迁都后,北魏经济迅速繁荣:仓库堆满绢帛,政府首次铸造货币,商业活动空前活跃。据《河南历史与人文景观》记载,迁都后洛阳人口激增,成为北方经济中心,为后续隋唐统一奠定了物质基础。

2. 文化融合:汉化改革的深化

迁都洛阳后,孝文帝推行一系列汉化政策:改鲜卑姓为汉姓(如拓跋氏改姓元)、禁胡服着汉服、断北语习汉语、鼓励鲜卑与汉族通婚。这些措施加速了民族融合,使鲜卑贵族逐渐认同中原文化。正如《首都中国》所言,迁都“彻底割断游牧文明遗风”,为北魏封建化进程注入强大动力。

3. 制度创新:隋唐盛世的预演

北魏在洛阳建立的官僚体系、考课制度、均田制等,为隋唐制度提供了重要借鉴。例如,三长制(邻长、里长、党长)强化了基层治理,均田制促进了农业恢复,这些改革经验被后世直接沿用。迁都洛阳,实质上是北魏从游牧政权向中原王朝转型的关键一步。

四、历史回响:改革代价与文明遗产

迁都洛阳虽成就斐然,但也埋下隐患。六镇军镇因利益受损爆发叛乱,导致北魏分裂。然而,从长远看,迁都推动了胡汉文化交融,使鲜卑族最终融入中华民族大家庭。正如陈寅恪所言:“北魏洛阳之汉化,实为隋唐制度之源头。”这场迁都,不仅是地理坐标的转移,更是一场文明重构的壮丽史诗,其影响穿越时空,至今仍闪耀着智慧的光芒。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。