三国时期,曹魏政权在人才选拔上曾陷入“重名轻实”的困局,而魏文帝曹丕与吏部尚书卢毓之间的一次选才对话,不仅扭转了这一局面,更催生了“画饼充饥”这一流传千年的成语。这场看似普通的官员任命,实则是曹魏政权从“名士政治”向“实干政治”转型的关键转折。

一、困局:名士浮华与政权危机

曹魏初期,选官制度深受东汉“察举制”影响,官员晋升多依赖名士举荐。这种制度在战乱时期暴露出致命缺陷:以夏侯玄、诸葛诞、邓飏为代表的“四聪八达”集团,虽以清谈闻名,却无实际治国能力。史载,诸葛诞任中书郎时,“处事不周全”,邓飏则“浮华不实”,这些名士占据要职却尸位素餐,导致政务懈怠、民怨沸腾。

更严峻的是,这种风气已渗透至权力核心。曹丕即位初期,试图扩建宫殿彰显权威,却遭侍中高堂隆以“汉文帝罢露台之役”为喻力谏。当高堂隆因直言获罪时,朝中竟无大臣敢附议,唯有卢毓挺身而出:“君明则臣直,高堂隆虽狂直,陛下当容之。”此言虽保住高堂隆性命,却暴露出曹魏朝廷“名士附和、实才隐退”的畸形生态。

二、破局:卢毓的“考课法”提案

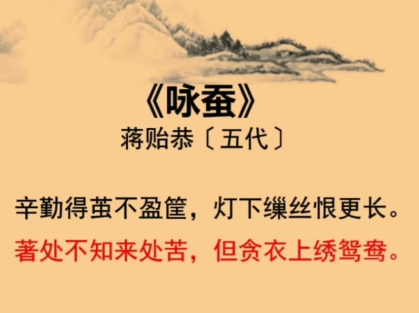

公元234年,卢毓升任侍中,成为曹丕近臣。此时,中书郎一职空缺,曹丕特意嘱咐:“选举莫取有名,名如画地作饼,不可啖也。”他以“画饼充饥”作比,直指当时选官制度的荒诞——名士如同画中之饼,看似诱人却无法果腹。

卢毓的回应展现出政治智慧与制度创新:

承认名声的合理性:他指出“常士敬慕教化,仰慕善美,然后成名”,认为德行高尚者因修养而闻名,不应被全盘否定。

提出考核机制:针对“考试之法废止”的现状,他建议建立日常考察制度,通过实绩检验才能,而非仅凭举荐。

设计分层选拔:推荐郑冲、阮武、孙邕三人时,他以“德高望重—清正廉洁—忠贞纯正”为标准,为不同职位匹配人才。

曹丕采纳建议后,立即下令制定《考课法》,明确官员考核标准:

吏部郎:以“举贤率职”为指标,考察举荐人才的质量与数量。

郡守:以“户口垦殖”为核心,评估地方治理成效。

县令:以“盗贼止息”为重点,检验基层治安能力。

这一制度打破了“举主与门生”的利益链条,使寒门子弟如孙邕得以凭借实绩晋升,而“四聪八达”集团则因考核不合格逐渐失势。

三、成效:实干派的崛起与制度传承

《考课法》实施后,曹魏政权迎来人才结构变革:

卢毓的示范效应:他升任吏部尚书后,坚持“以德为先,以才为用”的原则,举荐的韩暨、崔林、常林均成为能臣。其中,韩暨任太中大夫时,改良冶铁技术,使兵器产量提升三倍;崔林任司隶校尉时,整顿吏治,严惩贪腐,使洛阳“道不拾遗”。

寒门晋升通道:孙邕从渤海太守晋升侍中,成为《考课法》的首批受益者。他主政期间,推行“均田制”,缓解了谯郡屯田区的土地矛盾,使“百姓乐业,户口倍增”。

制度延续性:曹叡继位后,卢毓进一步优化考核体系,增设“功过簿”,记录官员每日言行。这一制度被西晋继承,成为九品中正制的重要补充。

四、启示:超越虚名的治理智慧

曹丕与卢毓的选才革新,揭示了三个治理真理:

制度设计需动态调整:东汉察举制在和平时期有效,但在战乱时期需向考核制转型,正如卢毓所言“古之奏称以言,考功以事,今以毁誉进退,故真伪混杂”。

领导者需突破认知局限:曹丕最初迷信名士,后通过卢毓的考核法实现“去伪存真”,印证了《尚书》“与其杀不辜,宁失不经”的治理哲学。

人才评价应多维立体:卢毓的“德—才—绩”三维模型,比单纯以门第或名声选官更科学,这一思想至今仍具现实意义。

当我们在博物馆凝视曹魏时期的“考课令”青铜简,那些镌刻的考核条款,不仅是卢毓政治智慧的见证,更是一面镜子——照见历代统治者对“实干兴邦”的永恒追求。从“画饼充饥”到“考课实政”,这场发生在1800年前的选才革命,至今仍在叩问着每一个治理者:我们究竟需要怎样的官员?是画中之饼,还是田中之粟?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。