在中国两千余年的帝王谱系中,宋仁宗赵祯以“千古第一仁君”的称号独树一帜。他执政的四十二年,不仅是宋朝在位时间最长的统治期,更因“仁政”理念深入人心,成为历史上少有的“君民共情”典范。其驾崩后,汴京“罢市巷哭,数日不绝”,乞丐与小儿焚纸钱于宫前;消息传至辽国,燕境百姓“无远近皆哭”,辽道宗耶律洪基紧握宋使之手痛哭:“四十二年不识兵革矣!”这场跨越国界的哀悼,既是对一位帝王个人品格的致敬,更是对“仁政”理念超越时代的共鸣。

一、克制与共情:仁君的日常品格

宋仁宗的“仁”,渗透于日常生活的细节之中。据《宋史》记载,某日用膳时,他咬到砂石,牙被咯出血,却悄悄吐出砂石,低声嘱咐宫女:“勿语人,朕不欲膳夫获死罪。”又有一次,他深夜批阅奏章至饥渴,却因不忍唤醒侍从而忍至天明。当皇后劝他“龙体为重”时,他坦言:“宫中一时索取,恐成惯例。若昨夜食羊,御厨必夜夜宰杀,一年下来数百只,朕于心不忍。”

这种克制不仅体现在个人生活中,更延伸至权力运作。他一生未立皇后所生之子为太子,而是选择宗室子弟赵曙(宋英宗)为继承人,公私分明的政治智慧,在封建帝王中极为罕见。当宠妃张贵妃为其伯父求官时,他虽在爱妾面前应允,最终却只授予虚职,并无奈感叹:“你只知要宣徽使,怎知包拯是出了名的刺头谏官?”

二、虚心纳谏:君臣共治的黄金时代

宋仁宗的“仁”,更体现在对谏言的包容与对制度的尊重。他开创了“与士大夫共治天下”的传统,范仲淹、欧阳修、包拯等名臣均出自其朝。包拯曾因弹劾张贵妃伯父张尧佐,在朝堂上拉住仁宗衣袖,唾沫星子飞溅到皇帝脸上。按常理,此举足以招致杀身之祸,但仁宗仅以衣袖擦脸,最终采纳建议,罢免张尧佐。

这种包容甚至延伸至对狂妄文人的宽容。嘉祐六年,苏辙参加科举,在试卷中诽谤仁宗“坐拥几千美女,终日饮酒作乐”。考官欲治其罪,仁宗却道:“朕设科举,为求敢言之士。苏辙虽狂,然其直言,当特与功名。”另一四川读书人献诗煽动造反,仁宗亦未治罪,反而授其司户参军,称:“此老秀才急于做官,发发牢骚而已。”

三、慎刑与爱民:死刑复核的人道主义

仁宗的“仁”,在司法领域体现为对生命的敬畏。他确立“疑罪从轻”原则,常于深夜审阅案卷,遇死刑必反复推敲,曾言:“朕于死罪,未尝不三复也。”史载其朝死刑执行率远低于其他朝代,每年因他亲自复核而豁免的死刑犯达千余人。

这种慎刑思想与爱民政策相辅相成。庆历七年春旱,他亲赴郊外祈雨,拒绝伞盖,暴晒于烈日之下,并下“罪己诏”:“咎自朕致,民实何愆?与其降疾于人,不若移灾于朕。”同时,他多次拒绝扩大御苑,将玉清昭应宫旧地改为宗室住宅与国子监学田,直言:“朕承先王之园,已觉广大,何须扩建?”

四、庆历新政:改革未竟的遗憾

尽管仁宗以“仁”治天下,但其执政亦面临严峻挑战。中期爆发的“宋夏战争”持续三年,虽以“庆历和议”告终,但“庆历增币”使辽国趁机勒索岁币,加重百姓负担。土地兼并导致的“三冗”(冗官、冗军、冗费)危机愈发突出,范仲淹的“庆历新政”因保守势力反对而中止。

王安石在《本朝百年无事札子》中含蓄批评仁宗“因循守旧”,现代史家钱穆亦指出其“仁柔有余而刚断不足”。但这些争议并未掩盖其历史贡献——他开创的宽松政治环境,使欧阳修、王安石、司马光等文化巨匠得以涌现,科举录取人数大幅增加,儒家“四书”体系在此期间定型,为后世文化繁荣奠定基础。

五、身后哀荣:仁政的跨时代回响

仁宗驾崩后,举国痛哭的场景,成为对其“仁政”最生动的注脚。辽道宗耶律洪基为其建衣冠冢,称“若生中国,不过执鞭持镫一都虞侯耳”,此后辽国历代皇帝“奉其御容如祖宗”。乾隆皇帝亦公开表示,平生最佩服的帝王仅三人:唐太宗、康熙与宋仁宗。

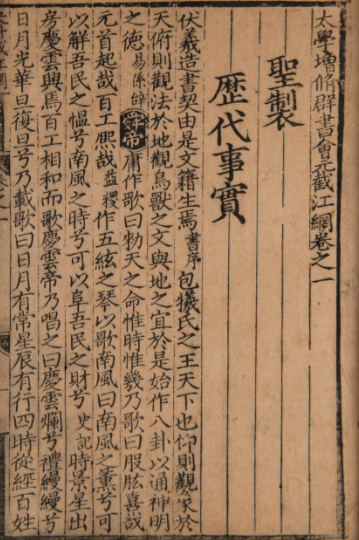

元朝宰相脱脱在《宋史》中评价:“为人君,止于仁。帝诚无愧焉。”明代思想家李贽则以“百事不会,只会做官家”调侃其守成之能。这些评价折射出一个真理:君主的道德感召力,有时比军事威慑更能赢得尊重与和平。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。