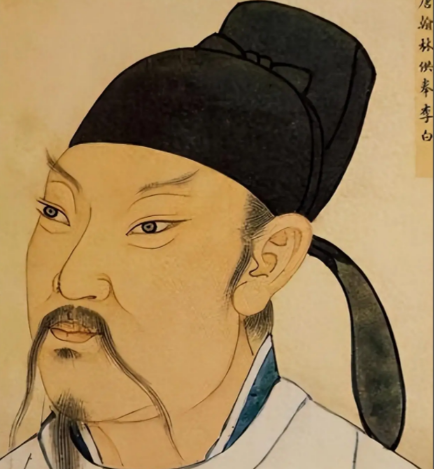

盛唐的月光下,一位青衫诗人仗剑天涯,从蜀道到黄河,从洞庭到天台,足迹踏遍大半个中国。这位“一生好入名山游”的诗仙李白,如何在没有高铁飞机的时代实现“穷游自由”?其背后是多重社会因素与个人特质的交织,共同编织出中国文学史上最浪漫的漫游图景。

一、优渥家境:富商之子的“启动资金”

李白的父亲李客是西域碎叶城富商,经营盐铁贸易积累巨额财富。五岁随父迁居四川绵阳后,李白自幼接受私塾教育,“五岁诵六甲,十岁观百家”,显示出殷实家境对文化启蒙的支撑。青年时期,父亲为其筹备充足盘缠与物资,助其开启早期游历。这种经济基础使李白无需为生计奔波,得以专注诗歌创作与山水探寻。例如,他25岁出蜀时,携带的行囊中不仅有笔墨纸砚,更包含应对长途旅行的银两与物资,为其“仗剑去国,辞亲远游”提供了物质保障。

二、仕途机缘:宫廷经历的“意外馈赠”

天宝元年(742年),李白因玉真公主与贺知章推荐入翰林院,虽未实现政治抱负,却获得丰厚赏赐。唐玄宗曾赐其“金花笺”“沉香亭”等珍宝,更在《清平调》创作后赏赐绸缎珠宝与“赐金放还”的巨额资金。这些财富成为李白后期漫游的重要经济来源。例如,他离开长安后,凭借宫廷赏赐的金银,得以在洛阳、商丘等地购置田产,维持游历生活。即便被流放夜郎途中遇赦,其经济状况仍优于普通文人,这与其宫廷经历的“意外馈赠”密不可分。

三、名门联姻:婚姻带来的“经济助力”

李白一生四段婚姻,其中两任妻子出身显贵。原配许氏是唐高宗时宰相许圉师的孙女,继室宗氏是宰相宗楚客的孙女。这两段婚姻不仅为李白提供社会地位,更带来实质性经济支持。例如,许氏家族在安陆的田产与商铺,成为李白早期隐居生活的经济支柱;宗氏则在李白因李璘案下狱时,利用家族关系四处奔走营救,并资助其后续游历。此外,李白与宗氏的婚姻还使其得以接触江南士族网络,进一步拓展经济资源。

四、粉丝经济:盛唐“顶流”的“应援文化”

作为盛唐最负盛名的诗人,李白拥有庞大的粉丝群体。从杜甫、贺知章到汪伦、魏万,其粉丝遍布朝野。这些粉丝不仅为李白提供免费食宿,更以“千金买壁”“十里相送”等方式表达敬仰。例如,汪伦得知李白游历皖南时,特修书邀其“此地有十里桃花,万家酒店”,实则以“桃花潭水深千尺”的诗意与真挚情谊打动李白;魏万为见偶像,徒步三千里追寻李白足迹,最终在扬州得偿所愿,并获赠诗篇《送王屋山人魏万还王屋》。这种“粉丝应援”模式,使李白在游历中无需担忧经济问题,甚至形成“诗名换食宿”的独特生存方式。

五、时代风尚:漫游文化的“社会土壤”

初盛唐时期,社会安定、交通发达,漫游之风盛行。据《唐宋文学编年地图》统计,李白游历过18个省(区、市)、206个州县,其足迹之广堪称唐代诗人之首。这种广泛游历不仅源于个人兴趣,更得益于时代背景:一方面,科举制度推动士人流动,形成“读万卷书,行万里路”的社会共识;另一方面,商业繁荣与运河开通促进城市交流,为文人提供更多游历目的地。例如,李白在魏郡(今河北大名)游历时,目睹“舟车日奔冲,青楼夹两岸”的繁华景象,正是盛唐商业文化的缩影。

六、个人特质:浪漫主义者的“精神驱动”

李白对山水的热爱超越物质追求,其诗歌中“心爱名山游,身随名山远”的宣言,揭示其漫游的核心动机。他拒绝被仕途束缚,选择“仰天大笑出门去”的自由生活;即便在政治失意时,仍能以“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的豪情面对困境。这种浪漫主义精神,使其将游历视为生命价值的实现方式,而非经济负担。例如,他在流放夜郎途中遇赦后,立即写下《早发白帝城》,以“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的轻快笔调,展现对自由的向往与对困境的超脱。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。