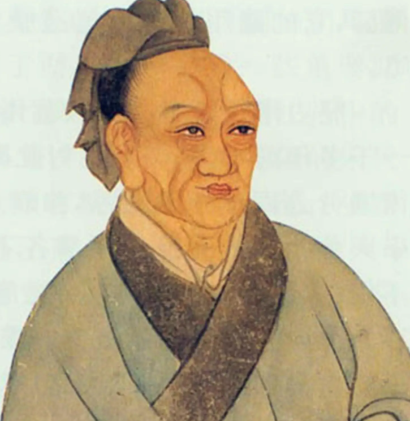

公元前99年,长安城笼罩在肃杀的秋意中。太史令司马迁因替战败被俘的李陵辩护,触怒汉武帝刘彻,被判处“腐刑”——一种在古代仅次于死刑的奇耻大辱。当狱卒将冰冷的刑具架在他身上时,这位曾游历四海、立志“究天人之际,通古今之变”的史官,在肉体与精神的双重撕裂中,做出了影响中国史学两千年的抉择:他选择活下去,用残缺之躯完成一部“藏之名山,传之后人”的史书。

一、直谏之祸:理想主义者的朝堂溃败

司马迁的悲剧始于一场注定失败的辩护。天汉二年,汉武帝命宠妃李夫人之兄李广利率主力北击匈奴,李广之孙李陵率五千步卒策应。在浚稽山,李陵遭遇匈奴八万铁骑合围,血战八昼夜后箭尽粮绝,最终被俘。消息传回长安,朝堂震动,群臣纷纷指责李陵“叛国”。唯有司马迁挺身而出,以史官的严谨为李陵辩护:“彼之不死,宜欲得当以报汉也。”他以《孙子兵法》中“兵败不可复救”的典故,结合李陵以五千步卒杀伤匈奴万余人的战功,力证其投降实为权宜之计。

然而,这场辩护触碰了汉武帝的敏感神经。彼时,李广利无功而返,武帝急需转移矛盾,司马迁的“直谏”被解读为影射李广利无能。加之权臣谗言,司马迁被扣上“诬罔”罪名,判处死刑。根据汉律,死刑可“赎为宫刑”,但需缴纳五十万钱——这相当于司马迁二十年的俸禄。家徒四壁的他,最终在“死”与“辱”之间选择了后者。

二、生死抉择:士大夫精神与史家使命的碰撞

在汉代,士大夫以“名节”为立身之本,“引决自裁”被视为高尚气节。屈原投江、田横自刎,这些历史典故构筑了士人“宁为玉碎”的精神标杆。司马迁在《报任安书》中坦言:“臧获婢妾,犹能引决,况若仆之不得已乎?”连奴仆婢妾都敢赴死,他岂不知以死明志?但父亲司马谈临终前“勿忘吾所论著”的遗言,如利刃刺入心扉。

他想起二十岁壮游天下时,在屈原投江的汨罗江畔“垂涕想见其为人”;想起家乡韩城“三义墓”中程婴、公孙杵臼“立孤难而死易”的抉择;更想起自己“欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”的毕生理想。最终,他在《报任安书》中写下震撼千年的答案:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。若鄙陋没世,而文采不表于后也,此亦耻之甚矣。”选择宫刑,不是贪生怕死,而是以“苟活”完成比生命更重要的使命。

三、血泪著史:在竹简上刻写民族记忆

受刑后的司马迁被贬为中书令,这个“尊官任职”实为宦官专属的职位,成为他终身的耻辱印记。但正是这种“鄙陋没世”的处境,激发了他“就极刑而无愠色”的坚韧。他白天处理政务,夜晚伏案疾书,在长安城的烛光中,将三千年的历史熔铸成130篇、52.65万字的《史记》。

这部巨著的创作过程堪称史诗级挑战:

史料考证:他遍查宫廷档案,走访民间传说,甚至亲自考察孔子讲学的曲阜、刘邦起兵的沛县,将“口述史”与文献互证,确保“其文直,其事核,不虚美,不隐恶”。

体例创新:首创纪传体,以“本纪”记帝王、“世家”述诸侯、“列传”绘人物,配合“表”与“书”,构建起纵横交错的历史叙事网,为后世正史树立典范。

实录精神:他敢写刘邦逃命时推子女下车、项羽自刎前的英雄气短,甚至揭露汉武帝时期“富商大贾周流天下”的经济乱象,这种“不虚美,不隐恶”的史德,让《史记》成为“史家之绝唱”。

学者邢义田曾计算,52万字的《史记》若写在竹简上,重达50余公斤。司马迁在残缺之躯中迸发的能量,让这部“藏之名山”的著作,最终成为中华民族的精神基石。

四、精神丰碑:超越时代的生命启示

司马迁的抉择,重塑了中国文人的精神谱系。他以“忍辱”为代价,证明了“负重”的价值:

对士大夫阶层:打破了“名节至上”的单一价值观,展现了“使命高于尊严”的生命境界。

对史学传统:确立了“实录”为史家最高准则,使《史记》成为后世史家不敢逾越的标杆。

对民族文化:他笔下的陈胜、吴广“王侯将相宁有种乎”的呐喊,项羽“力拔山兮气盖世”的悲歌,早已融入民族基因,成为激励后人逆境奋起的精神图腾。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。