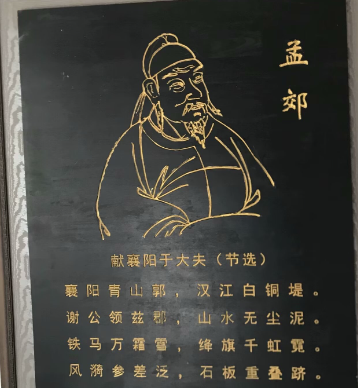

在中国诗歌史上,孟郊(751—814)以“诗囚”之名独树一帜。这一称号既非贬损,亦非单纯赞誉,而是对其创作态度与艺术成就的深刻概括。元好问在《论诗三十首》中直言:“东野穷愁死不休,高天厚地一诗囚。”短短十四字,道出了孟郊与诗歌之间近乎“囚徒”般的羁绊。

一、苦吟成癖:炼字铸句的“囚徒”

孟郊的“诗囚”之名,首先源于其创作方式的极端化。他作诗讲究“苦吟”,追求字句的精准与瘦硬,常为一句诗反复推敲,甚至达到废寝忘食的地步。这种创作态度在《夜学》中可见一斑:“夜学晓不休,苦吟鬼神愁。如何不自闲,心与身为仇。”诗中“鬼神愁”三字,既是对炼字之难的夸张,也是对自我苛求的写照。

元好问在《放言》中以“郊岛两诗囚”并称孟郊与贾岛,正是因其二人均以苦吟著称。贾岛的“推敲”典故广为人知,而孟郊的创作更显孤绝。他常将个人命运与诗歌语言熔铸一体,如《秋怀》中“冷露滴梦破,峭风梳骨寒”一句,以“滴”“梳”二字将寒意具象化,既写自然之冷,亦喻人生之苦。这种对语言的极致追求,使他成为“为诗所囚”的典型。

二、穷愁为诗:困顿人生的镜像

孟郊的“诗囚”之名,更与其人生境遇密不可分。他出身寒门,四十六岁才中进士,仕途坎坷,一生多在贫困中挣扎。这种生存状态直接投射到诗歌中,形成“寒苦之音”的独特风格。苏轼曾评价其诗“如食橄榄,真味久愈在”,意指其诗需反复咀嚼方能体会其中深意,而这“深意”往往与穷愁相关。

例如,《征妇怨》以戍边征妇的视角,写尽离乱之苦;《择友》则通过对比古人与今人的品德,抨击虚伪世风。这些作品不仅是个体命运的抒发,更成为中唐社会矛盾的缩影。孟郊的“穷愁”并非无病呻吟,而是将个人遭遇升华为对时代困境的批判。正如胡震亨在《唐音癸签》中所言:“以名场事入诗,自孟东野始。”他以诗为镜,照见了科举制度下文人的生存困境。

三、情感内敛:囚于内心的艺术表达

孟郊的“诗囚”特质,还体现在其情感表达的独特方式上。与李白的天马行空、杜甫的沉郁顿挫不同,孟郊的诗风清冷孤寂,情感内敛而深沉。他擅长通过细节描写传递复杂心境,如《游子吟》中“临行密密缝,意恐迟迟归”一句,以母亲缝衣的动作,将母爱与离愁融为一体,语言简练却情感厚重。

这种内敛的表达,与其性格密切相关。孟郊生性狷介,不喜交际,青年时隐居嵩山,中年屡试不第,晚年丧子之痛更使其性格愈发孤僻。他的诗歌如同被困在内心世界的囚徒,虽渴望突破,却始终在情感的牢笼中徘徊。元好问虽批评其“不能与韩愈相提并论”,却也承认其诗“真味久愈在”,这种矛盾评价恰恰印证了孟郊艺术的独特性。

四、历史回响:“诗囚”称号的双重意义

“诗囚”之称,既是后世对孟郊的标签化概括,也蕴含着对其创作精神的复杂评价。从负面看,这一称号暗示其诗歌题材狭窄,过于沉溺于个人穷愁;但从正面看,它也肯定了孟郊对诗歌艺术的执着追求。在科举制度压抑人才、社会矛盾激化的中唐,孟郊以“诗囚”的姿态,用文字对抗命运,用苦吟坚守精神世界,其作品因此具有跨越时代的感染力。

如今,当我们重读《登科后》中“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的狂喜,或《苦寒吟》中“敲石不得火,壮阴正夺阳”的绝望,仍能感受到一个灵魂在诗中的挣扎与突围。孟郊的“诗囚”之名,或许正是对其最贴切的注脚——他既是诗歌的囚徒,也是诗歌的王者。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。