在中国浩如烟海的历史典籍中,北宋司马光主编的《资治通鉴》以“我国第一部编年体通史”的独特地位,成为连接古代政治智慧与现代文明的重要桥梁。这部历时19年编纂完成的巨著,不仅以1362年的历史跨度构建起系统的时间坐标,更以“鉴于往事,有资于治道”的编纂宗旨,为后世留下了治国安邦的深刻启示。

一、编年体通史的开创性突破

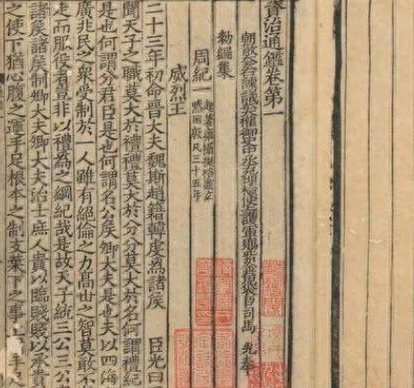

《资治通鉴》的诞生,标志着中国古代史学从断代史向通史的跨越。此前虽有《春秋》《左传》等编年体著作,但均局限于单一朝代或时期,而《资治通鉴》首次以时间为主线,系统贯通战国至五代十六个朝代的历史。全书294卷,上起周威烈王二十三年(公元前403年)三家分晋,下至后周世宗显德六年(公元959年)征淮南,涵盖1362年的政治、军事、民族关系等核心内容。这种“以事系年”的编纂方式,使历史事件的前因后果清晰可循,为后世研究提供了完整的时空框架。

司马光在编纂过程中首创“丛目-长编-定稿”三阶段流程,综合考订《实录》《国史》等珍稀文献,甚至对同一事件的不同记载进行详细考证。例如,在记载“赤壁之战”时,他不仅整合了《三国志》中魏、蜀、吴三方的史料,还参考了《后汉书》《江表传》等著作,最终以严谨的考据还原了这场战役的全貌。这种“网罗宏富,体大思精”的编纂方法,使《资治通鉴》成为古代史学的集大成之作。

二、政治智慧的结晶:从历史到现实的映射

《资治通鉴》的编纂宗旨直指政治实践。宋神宗赐名“资治通鉴”,正是取其“以历史的得失作为鉴诫来加强统治”之意。全书以政治、军事为主线,通过118篇“臣光曰”史论,构建起以儒家思想为核心的历史评价标准。例如,在分析唐玄宗时期“安史之乱”的根源时,司马光指出:“夫民者,国之根也,诚宜重其食,爱其命。”这种将历史教训与现实治理相结合的论述,使《资治通鉴》成为历代统治者的必读书目。

书中对廉政案例的记载尤为突出。北魏郅都“不发私书”、东汉张奂“酹酒还金”等事迹,均被详细记录并配以评论。司马光通过这些案例强调:“为政之要,莫先于用人。”这种对官员道德品质的重视,与现代反腐倡廉理念形成跨越时空的呼应。清代学者王鸣盛曾评价:“此天地间必不可无之书,以学者必不可不读之书也。”

三、学术价值与文化影响的双重典范

《资治通鉴》的学术价值体现在多个维度。其首创的“考异法”通过标注史料取舍依据,开创了历史编纂学的新范式。例如,在记载“淝水之战”时,司马光对《晋书》《十六国春秋》等史料中的矛盾之处进行详细辨析,最终以“谢玄渡淮”说为准,这种严谨的治学态度为后世史家树立了标杆。

在文化影响方面,《资治通鉴》与《史记》并称“史学双璧”,成为中华文化的重要符号。曾国藩在《家书》中写道:“先哲经世之书,莫善于《资治通鉴》。”现代研究者则从政治生态、民族关系等角度挖掘其价值。例如,书中对唐朝“三省六部制”演变过程的系统梳理,为研究中国古代政治制度提供了珍贵史料;对匈奴、突厥等民族与中原王朝互动的记载,则成为民族史研究的重要参考。

四、从古籍到现代的传承与创新

《资治通鉴》的传承始终与时代同步。商务印书馆2017年推出的精装全译本,完整收录原著294卷,并设置大事提要和段意解析,使这部古籍更易为现代读者理解。2024年新发布的文白对照版,采用原文与语译逐段对照形式,新增张大可历时三十年完成的白话翻译,进一步降低了阅读门槛。这些版本不仅保留了原著的编年体框架,还通过注释、点评等方式增强了可读性。

在数字时代,《资治通鉴》的影响力持续扩大。在线数据库、电子书等新媒体形式,使这部巨著的传播突破时空限制。例如,百度百科“资治通鉴”词条的浏览量已超过千万次,相关学术讨论在知乎、豆瓣等平台引发热议。这种跨媒介传播,让《资治通鉴》的智慧以更生动的方式融入现代生活。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。