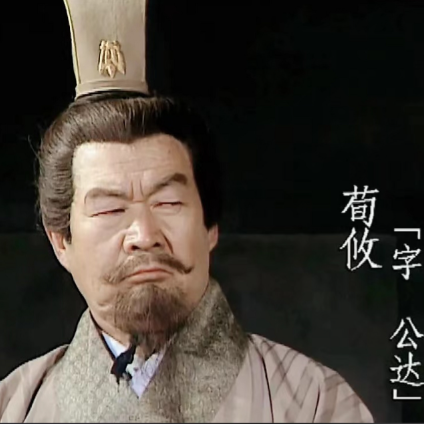

在东汉末年的乱世风云中,荀攸作为曹操麾下最卓越的谋士之一,以其“算无遗策”的智谋与“大智若愚”的处世哲学,成为曹魏集团统一北方的关键人物。然而,这位被曹操誉为“智可及,愚不可及”的军师,其死亡原因却笼罩在历史迷雾之中,成为后世争议的焦点。

一、正史记载:自然病逝的官方定论

《三国志·荀攸传》明确记载:“建安十九年,从征孙权,道薨。”即荀攸在随曹操南征孙权途中病逝,终年五十七岁。这一记载与裴松之注引《魏书》中“攸深密有智防,自从太祖征伐,常谋谟帷幄”的描述相呼应,强调荀攸作为曹操核心谋士的身份,以及其长期随军征战的辛劳。

曹操对荀攸之死表现出深切的悲痛,不仅亲临吊唁,更将其比作“吾之子房”(张良),并感叹:“孤与公达周游二十余年,无毫毛可非者。”这种评价既体现了曹操对荀攸才能的认可,也暗示了两人之间深厚的君臣情谊。从历史逻辑看,荀攸作为曹操统一北方的核心智囊,其病逝对曹魏集团而言是重大损失,但并无直接证据表明曹操存在加害动机。

二、野史流变:政治斗争的阴谋论演绎

尽管正史明确记载荀攸病逝,但后世史家与文学作品仍衍生出多种阴谋论版本,核心矛盾集中于荀攸与曹操在政治立场上的分歧:

荀彧之死的连锁反应

荀攸的叔父荀彧因反对曹操称魏公,于建安十七年(212年)被逼自尽。这一事件被视为曹魏集团内部“拥汉派”与“篡汉派”的终极决裂。作为荀彧的侄子,荀攸虽以“深密有智防”著称,但野史中仍流传其因反对曹操称王而遭威胁的说法。例如,《三国演义》第六十六回虚构了荀攸因反对曹操进爵魏王而“忧愤成疾”的情节,虽未直接写明被杀,却通过“进阶王位,于理不可”的台词,暗示其与曹操的政治对立。

贾诩的隐晦暗示

建安十九年荀攸病逝时,毒士贾诩的反应异常激烈。据《半截的四行诗》记载,贾诩在得知荀攸死讯后,“面色骤变,迅速让宾客离开,并命令儿子关上门”,甚至感叹:“荀公达是多么小心翼翼啊!外表愚笨内心聪明,外表胆怯内心勇敢,连曹操都赞叹他‘愚不可同日而语’,结果却是怎样呢?”这种反应被后世解读为贾诩对荀攸真实死因的怀疑,暗示其可能因触怒曹操而遭不测。

权力更迭的牺牲品

建安十九年正值曹操权力巅峰期,其子曹丕与曹植的世子之争已初现端倪。荀攸作为曹魏元老,其存在可能被视为对新生代权力的潜在威胁。野史中甚至流传曹操借南征之机“清理门户”的说法,但这一观点缺乏史料支撑,更多是后世对权力斗争的想象性重构。

三、历史真相:多重证据下的合理推断

综合正史与野史的记载,荀攸之死更可能是一场自然悲剧与政治隐喻的交织:

健康因素

荀攸长期随军征战,官渡之战中曾“前后画奇策十二”,其劳心劳力可想而知。建安十九年南征孙权时,他已年近六旬,在医疗条件有限的古代,长途行军中的突发疾病完全可能导致死亡。

政治智慧的自保

与叔父荀彧的“刚直”不同,荀攸以“大智若愚”著称。他深知“宣扬自己的智谋和功勋是人主之大忌”,因此始终保持低调。例如,当姑表兄弟辛韬询问其谋取冀州的功绩时,荀攸矢口否认:“佐治为袁谭乞降,王师自往平之,我知道什么!”这种处世哲学使其在曹操多疑的性格下得以善终,也间接反驳了“被杀论”的合理性。

曹操的用人逻辑

曹操虽以“宁教我负天下人”著称,但其用人策略始终以“实用主义”为核心。荀攸作为其统一北方的核心智囊,其军事才能与政治忠诚均无可挑剔。曹操若因政治分歧杀害荀攸,不仅会失去一位战略大师,更可能引发曹魏集团内部的信任危机。从利益最大化角度分析,曹操无理由对荀攸下手。

四、历史评价:忠臣与智者的双重镜像

荀攸之死,既是个人命运的终结,也是东汉末年士族政治的缩影。他以“忠正密谋”辅佐曹操,却因叔父荀彧的悲剧被卷入政治漩涡;他以“愚不可及”的智慧保全自身,却仍难逃后世对权力斗争的想象性解读。

历史学家陈寿在《三国志》中评价荀攸:“军师荀攸,自初佐臣,无征不从,前后克敌,皆攸之谋也。”这种评价既肯定了荀攸的军事才能,也暗示了其作为“工具人”的悲剧性——在乱世中,智者的命运往往被更大的历史洪流所裹挟。而荀攸的选择,或许正是对这种宿命的最好回应:以忠诚与智慧,在权力与道德的夹缝中,走出一条属于自己的生存之道。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。