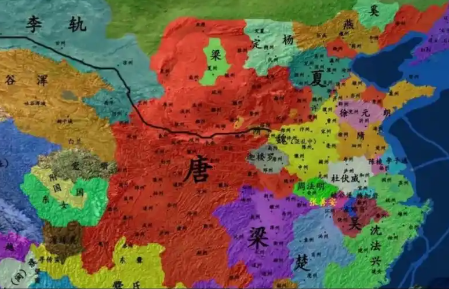

隋朝末年,中央政权腐败,徭役赋税繁重,民不聊生之下,各地起义如星火燎原。据《隋唐演义》《兴唐传》等文学及历史研究资料记载,鼎盛时期以“十八路反王”为代表的割据势力,总兵力超过百万,其中不乏拥兵十万以上的强大集团。这些势力以地域为根基,通过军事扩张与人才招募,构建起错综复杂的政治军事格局。

一、兵马规模:从数万到三十万的梯度分布

根据多方史料交叉印证,十八路反王的兵力呈现明显层级分化:

第一梯队(20万—30万)

瓦岗军作为北方起义军盟主,鼎盛期兵力达30万,麾下汇聚秦琼、程咬金、裴元庆等猛将,形成“丞相魏征、元帅秦琼、军师徐茂公”的完整治理体系。其控制河南大部分郡县,通过开仓赈济迅速扩张,成为反隋力量的核心。

第二梯队(10万—15万)

河北凤鸣王李子通:依托女婿伍云召(隋唐第五条好汉)的军事才能,兵力达20万,占据江淮流域。

夏明王窦建德:以河北高鸡泊为根据地,通过整合张金称、高士达残部,兵力突破15万,麾下苏定方、刘黑闼等将领后来成为唐初名将。

洛阳王王世充:占据东都洛阳,利用隋朝旧部与物资储备,兵力维持在15万,后期吸纳单雄信等猛将后实力增强。

定阳王刘武周:联合突厥势力,以尉迟恭为先锋,兵力达15万,一度威胁太原李唐政权。

第三梯队(5万—10万)

相州白御王高谈圣:起兵于麻叔谋“食童案”,初期兵力仅数万,后因雄阔海(隋唐第四条好汉)投效,迅速扩张至10万。

南阳王朱灿:以伍云召之子伍登为养子,兵力10万,活动于河南南部。

江陵大梁王萧铣:控制江南十二郡,兵力10万,但军事能力较弱,后期被李靖所灭。

济南王唐璧、上梁王沈法兴等势力:兵力多在5万至10万之间,依托地方豪强维持割据。

边缘势力(不足5万)

如济宁知世王王薄、兖州鲁王徐圆朗等,兵力多在3万以下,常依附于大型势力或被迅速吞并。

二、势力格局:地理、人才与战略的博弈

地理优势决定发展上限

瓦岗军占据中原交通枢纽,既能截获隋军粮道,又能吸引各方流民;窦建德以河北平原为根基,通过“均田免赋”政策获得民众支持;而萧铣的江南政权则受限于水网地形,难以展开大规模会战。

顶级武将的“杠杆效应”

雄阔海、伍云召等猛将的投效,往往能直接提升势力排名。例如,高谈圣因雄阔海加入,从地方官员跃升为反王第三;李子通则因伍云召兄弟的助力,成为南方最强割据势力。

战略联盟与内部矛盾

反王之间既存在四明山围攻隋炀帝的短暂合作,也因争夺地盘频繁火并。王世充与李密在洛阳的拉锯战、窦建德与刘武周的河北争夺战,均消耗大量兵力,为李唐统一创造条件。

三、历史影响:百万兵马背后的社会变革

十八路反王的百万兵马,本质是隋末社会矛盾的总爆发。其军事行动不仅摧毁隋朝统治,更推动土地制度变革与阶层流动:

瓦岗军“开仓济民”政策吸引大量佃农与流民,形成新型军事-经济复合体;

窦建德“分田于民”的实践,为唐初均田制提供现实模板;

反王势力中的寒门将领(如秦琼、尉迟恭)后成为凌烟阁功臣,打破门阀垄断。

至唐武德四年(621年),随着李世民虎牢关之战击败窦建德,十八路反王势力基本覆灭。但这场持续七年的大起义,通过百万兵马的碰撞与重组,最终为中国历史上最繁荣的朝代之一——唐朝奠定了基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。