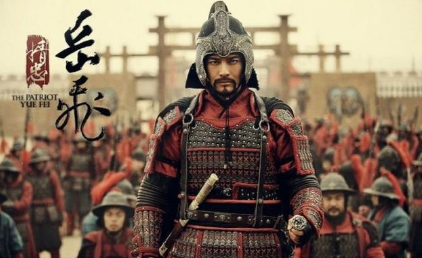

历史上的北伐战争,既有晋代祖逖中流击楫的豪放意气,也有蜀相诸葛亮兵出祁山的鞠躬尽瘁,更少不了岳飞北上抗金、收拾旧山河的壮怀激烈。正因为这些千古流传的英雄故事,“北伐”也被赋予锐意进取、统一国家的意义。

岳飞矢志驱逐金兵,一雪靖康之耻,因而他一生四度北伐,历时六年,完成一代名将精忠报国的使命。他的第一次北伐,始于绍兴四年。

伪齐作乱 襄阳失陷

绍兴三年(1133年)十月,襄汉失守。投靠伪齐政权的贼寇李成,在金兵的帮助下,占领襄阳六郡,也就是位于今天河南、湖北的邓州、随州、唐州、襄阳、郢州、信阳军等地,相当于在南宋的长江防线划出一个巨大的缺口,震惊宋廷。

西安古城墙的敌楼

襄阳自古是兵家必争之地,正如宰相朱胜非所说的“进可蹙贼,退可保境”。果然伪齐的傀儡皇帝刘豫,意图来年继续南下,并且暗通洞庭湖贼寇杨么合力攻宋。

内忧外患之际,岳飞因平寇之功,得到第二次朝见高宗的机会,并受到极高的礼遇。不仅有升官封赏,他更得到绣著高宗手书“精忠岳飞”的战旗。岳飞的长子岳云,一个未上战场的15岁少年,也同样得到恩赐。然而高官厚禄并非岳飞之志,在国家危殆之际,他提出收复襄阳、再灭杨么的计策,并主动请缨,北上收复失地。

“知上流利害,无如飞者。”[2]岳飞卓越的军事才能,让他成为出征将帅的不二人选。不过岳家军中,用于作战的兵力仅有3万5千人左右,伪齐那边却接近10万人马。此前,南宋未尝主动与敌国交锋,因而高宗君臣极为重视这第一次远征。

因而,高宗正式任命岳飞为统帅,赏赐大量粮饷和援军,并提前封赏岳飞保奏的张宪等三位岳家将。朱胜非还特意激励岳飞,只要取胜,就能得到“节度使”的头衔。岳飞的回复却浩气凛然:“岳飞可以义责,不可以利驱。若是攻下一城就赏赐一爵,是对待普通人而非国士的做法。”

大军浩浩荡荡出征了,第一战将进攻最南端的郢州。多年的夙愿即将实现,岳飞的内心也如江水一样澎湃激昂。船行至江心时,他对着将士们慷慨立誓:“飞不擒贼帅、复旧境,不涉此江!”[4]绍兴四年五月初五,岳家军兵临郢州城下,迎战的是有“万人敌”之称的荆超。

首度征战 席卷诸城

开战前,张宪奉命劝降无效,岳营中又传来仅剩两餐饭的紧急讯息。岳飞却信心满怀,说次日就可破贼。六日黎明,岳家军和伪齐军展开酷烈的激战,岳飞亲自在军中指挥。谁知一块大炮石忽然坠地,砸在面前,他却纹丝不动,继续镇定督战。这不正是人们称颂的“撼山易,撼岳家军难”吗?

牛皋像

主帅置生死于度外,将士自然奋勇出击,很快登上城楼,击败敌军。郢州之战以岳家军杀敌七千、荆超投崖身死结束。之后岳家军兵分两路,张宪、徐庆一路攻打随州,岳飞则亲率大军主力直驱重镇襄阳。

占据襄阳的,是岳家军的老对手李成。他听闻岳飞一日拿下郢州,吓得仓皇逃窜,岳飞于十七日一路畅行,乘胜收回襄阳。但在随州战场上,知州王嵩躲在城中不敢出战,张宪一军连攻数日无功。

这时,牛皋自告奋勇,援助张宪,并许诺只带三日口粮。谁知,三日之粮未尽,牛皋就与张宪等人合力攻下城头,杀敌五千。岳家的大公子岳云,一直跟随张宪,也在军中成为勇冠三军的小将。作战时,他挥舞著两柄八十斤重的铁锥枪,一路猛攻,第一个登上城头,拔得头功。

岳家军一路攻来势如破竹,震动刘豫。他连忙加派人手,联合金兵一同防御其它州县。六月,李成得到增援,立即调集30万大军准备在新野与岳家军决一死战。岳家大将纷纷请战,岳飞察看敌军部署后,笑着说:“没想到李成还是这么愚昧。步兵利在险阻,骑兵利在平旷。李成如今布阵, 左设骑兵于江边, 右列步兵于平地,就算有几十万大军,又有何用?”

于是,岳飞举鞭指挥,调派兵力:王贵率领步兵,在右侧进攻李成骑兵;牛皋率骑兵,在左侧进攻李成步兵。两员虎将领命,两路夹攻,李成军队很快一败涂地,再无力窥伺襄阳。刘豫听闻败报,急忙向金兵求助。一名金将会合李成,又拼凑出数万人马,驻扎在邓州,严阵以待。

以寡击众 两月功成

金、齐联合拒宋的军情传至宋廷,高宗甚至起了退兵之心,嘱咐岳飞“务在持重”,先保住已有战果。但岳飞志在必得,立刻命王贵、张宪分两路疾赴邓州。七月十五日,他们在城外30里与数万联军激战,杀得金将只身逃窜,并俘虏将官二百多人,夺取战马、兵仗无数。

岳云石刻像

十七日,守城敌将高仲仍在负隅顽抗,一路所向披靡的岳家军不顾枪林箭雨,继续猛烈进攻。岳云再次发挥将门虎子的风范,第二次率先登上城头,助大军顺利攻克第四座城池,从此获得“赢官人”的美名。

邓州决战的成功彻底扭转战局,让收复其它两郡变得轻而易举。二十三日,岳飞发兵同时出击,在同一天攻拔唐州和信阳军。

除了神勇与智谋,岳飞还在这次北伐中体现出了大公无私、淡泊功名的德行。年轻的岳云屡立战功,岳飞仅仅上报儿子第一次的随州战功,其余都隐瞒不报。这是因为他希望岳云懂得战争中其他将士的辛劳,并能在战场上接受更多的历练。

另外,宋将刘光世原本奉旨援助岳飞,但在战后第三日,他的部将郦琼才率领五千人姗姗来迟。在上报军功时,岳飞反而非常推重援军的功劳。郦琼既惭愧又感激,为岳飞体恤部将、不矜功劳的胸怀所打动。

从出征到收回六郡,岳飞以极少的兵力对抗兵力数倍于己方的金齐联军,前前后后仅用了两个月时间。因此,他在32岁的壮年之龄,升任一方“节度使”,成为朝中第五位“建节”并且是最年轻的大将。而这次北伐之行,是南宋成立以来第一次正式出师,战果辉煌的大捷,意义非凡。这一切,都归功于南宋无双的国士——岳飞。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多在全国各地的岳庙中,不仅塑有岳飞的像,同时还有岳飞的几个儿子–岳云、岳雷、岳霖、岳震、岳霆的像。在民间传说中,岳家小将个个武艺高强,可谓虎父无犬子。在评书当中,岳飞身边还有包括牛皋在内的4个结拜兄弟,这就引出了一个有意思的话题–岳家将。其实历史上的岳家将和传说中的并不完全一样,但是真实的岳家将却比传奇还要传奇。

“赢官人”岳云

提到“岳家将”,首先得说岳云。评书当中那出“八大锤锤镇金禅子”的第一大锤那就是岳云。有种说法说岳云不是岳飞的亲生儿子,而是养子,这需要澄清,这种说法是没有根据的,岳云的确是岳飞的亲生儿子。岳飞15岁就娶了比他大好几岁的刘氏为妻,第一个儿子就是岳云,过了一段时间,又生了第二个儿子岳雷。

那是什么原因使得养子的这个说法出现了呢?原来,岳飞第三次投军之后,就颠沛流离,跟着军旅一路南下。岳飞家里的日子过不下去了,刘氏就改嫁了,岳飞的母亲姚氏带着岳云和岳雷两个孙子生活得非常困苦。岳飞听说此事之后,连续18次派人到汤阴去找,最后才把自己的母亲和两个孩子接到军营去生活。岳飞的后人对这件事情是非常忌讳的,最后慢慢出现了所谓“云飞养子也”的说法。

在小说、评书当中,对岳飞的第一次婚姻,都没有提到,我们就知道岳飞的妻子是李氏。这个李氏名字叫李娃,她是岳飞在二十六七岁的时候娶的第二任妻子,她比岳飞大两岁,这个时候已经二十八九岁了。李氏非常贤淑,是一个典型的贤妻良母,她后来和岳飞又生下了岳霖、岳震、岳蔼(后来改名为岳霆)三个男孩,此外还有两个女儿。

岳飞的这些儿子,除了岳云之外,岳雷、岳震在小说当中也被描写成武艺高强的小将。有部电影叫《岳家小将》,说的是长子岳云准备去支援父亲,他要夜奔牛头山,而且还不让他的奶奶知道,不料未出庄园就被四个弟弟拦住了,他们硬要与兄长同行,结果惊动了奶奶,谁都没有走成。《岳家小将》其实是演义,在历史上,岳家后代中除了岳云和岳雷,其他的岳家的孩子好像都是文臣。而且岳云跟岳蔼,互相之间相差20岁,岳蔼出生的时候,岳云都有自己的儿子了,所以他们不可能组成同一个岳家小将的班底。但是,岳云确实是“虎父无犬子”的典型,他12岁就从汤阴家乡投到了岳飞的军中,从此开始随军出征,比他父亲20岁参军早了好多年。军队生活很艰苦,岳云不但没有得到他父亲的特殊照顾,反而得到父亲特别严厉的要求。有一次岳云跟一队战士练习从山坡上飞马下山,结果不慎人仰马翻倒在地上,状甚狼狈,结果岳飞非常生气,怒斥说:“前驱大敌,亦如此焉?”当场下令将岳云斩首,后来大家拚命地求情,岳飞才让了一步,打了岳云一百军棍。

岳飞的做法虽然看起来太严格了点,但是没有残酷的训练,怎么会有彪炳的战功呢?在岳飞第一次北伐,襄汉战役中间攻打随州时,16岁的岳云持两杆80斤的铁锥枪,第一个登城,勇不可当。

很多文艺作品包括戏曲当中,都说岳云使两把大锤,但其实岳云使的是铁锥枪,这铁锥枪是一种长形的又能刺又能砸的重兵器,有80斤重,可见岳云的臂力确实惊人,有点像小说当中的双枪陆文龙。

在随后攻打邓州的战斗中,岳云又是第一个登城,但是岳飞觉得给自己的孩子报功太多不好,所以隐匿不报,后来宋朝朝廷查清楚了,又给他补了功。从此江湖百姓就称岳云为“赢官人”,翻译成现代汉语差不多就相当于“常胜先生”。岳云后来成为岳飞“背嵬军”最重要的将领之一,而岳云有功不报,后来也基本上成了岳飞的惯例。

“背嵬军”是当时“岳家军”当中最精锐的部队,拿现在的话来说就是特种部队,也被后世评为中国战争史上五大精锐部队之首,最具有战斗力。

岳云一直都跟随着父亲,作为岳飞的儿子,他得到的最特殊的照顾就是在岳飞冤狱定谳之后,“有幸”跟随岳飞同赴刑场。那一年岳飞39岁,岳云23岁。

智勇双全牛皋

“岳家将”当中还有一个特别脍炙人口的人物就是牛皋。在《说岳》当中,牛皋在寻师的途中是遇到了当时岳飞和他的几个结拜兄弟-汤怀、张显、王贵。牛皋和他们四人当时还有过一次冲突,所谓不打不相识,打完之后跟四人结成了异姓兄弟,牛皋比岳飞小一岁,所以为弟。

自从《三国演义》中有桃园三结义之后,各种演义小说当中都有非常独特的结义群体。其实在历史上,牛皋并没有和岳飞有过拜把子这一说,而且他还比岳飞年长16岁。

虽然“岳家军”没有结拜兄弟这一说,但是“岳家军”的确有五虎上将,他们分别是王贵、张宪、徐庆、牛皋和董先。其中王贵、徐庆是岳飞的汤阴小同乡,王贵和张宪还是“岳家军”的副帅。现在有一种说法,说牛皋也是“岳家军”的副帅,这是不正确的,牛皋和董先都是从所谓的大齐军那边投归岳飞的。

大齐政权是当时金朝人控制并扶植的一个傀儡政权,它的皇帝叫刘豫。宋史当中也称这样的一个政权为“伪齐政权”。

刘豫这个人在历史上的评价是很低的,所以牛皋在他的手下,也算是明珠暗投。牛皋刚开始是宋朝的官员,后来附归刘豫,他也是被刘豫所迷惑,因为当时金朝扶植刘豫,并且把他的首都也定在开封,建立跟宋朝相应的制度,就是为了迷惑原来的宋朝臣民,让大家认为这是替代了宋朝的一个中国的政权,牛皋就上了这个当。但是当金军再行攻入宋朝的时候,牛皋就幡然悔悟了。牛皋当时复归南宋完全是因为岳飞的个人人格魅力所致,他多次跟朝廷上表,坚决要求依归“岳家军”。因为牛皋非常熟悉所谓的大齐军队,所以他降附岳飞之后,岳飞在作战中是非常倚重于他的。

在《说岳》当中,牛皋是一个非常天真可爱的文学形象,他鲁莽而不失智谋,暴躁而不失幽默。在中国的传统文学当中,比如《三国演义》中的张飞,《水浒传》中的李逵,《说唐》中的程咬金,《杨家将》中的孟良、焦赞,都是这一类的人物,而历史中的牛皋其实是一个有勇有谋的将领。

刚才提到在襄汉之战中的随州战役,前去攻打随州的是张宪和徐庆。结果久攻不下,于是牛皋自告奋勇,带了三天的口粮前去增援。结果牛皋只用了一天就拿下了随州,活捉了知州王松,将他押送到岳飞的账前。

牛皋智勇双全,他办什么事情都成竹在胸,带多少干粮全部掐得好好的,实在不简单。更加难能可贵的是,牛皋把这一次作战的战功全部推到张宪的身上,他说大家都是为国家效力的人,何在乎说,是你立功还是我立功呢。

从牛皋的加盟可以看出岳飞当时具有强烈的感召力,之后又能够居功而不自傲,甚至把功劳让给别人,可见“岳家军”从上到下都是如此作风,这跟岳飞的以身作则是分不开的。

演义和评书当中给牛皋设计了一个快意恩仇的结局。他和岳飞的后代、岳家小将再次抗击金兵,牛皋最后是骑在金兀术的身上,气死了金兀术,笑死了牛皋。实际上牛皋最后是被秦桧的亲信田师中,借请他吃饭用毒酒给害死的。

总的来说,岳云也好,牛皋也好,真实历史与演义小说之间还是有一些区别的。

杨再兴血战小商河

“岳家将”中间还有一员勇将,他的演义完全是原封不动地照搬了历史,也就是说,他确实不需要任何演义,他本身就是一个传奇。他就是杨再兴。

杨再兴在小说当中交代得很明白,是北宋杨家将的后人。每部演义小说当中恐怕都有这样的名人之后,比如《水浒传》中的杨志也说是杨家将的后代,大刀关胜是关羽的后人,《说岳》里关羽的后代是关铃,呼延灼是北宋时期呼延家的后代……这些都是为了传奇而塑造出来的。那么,历史上的杨再兴是不是真的是杨家将的后代呢?这在正史中间是没有记载的。但是历史中真实的杨再兴比文学作品中的形象还要精彩。我们经常说,文学创作是基于生活,高于生活的,但是有时候生活却是高于文学作品的,它的戏剧性比文学还厉害。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多说起岳飞,我们首先就会想到“精忠报国”四个大字,作为当时宋朝首屈一指的“抗金英雄”,岳飞在对金人的数百场大小战役中未尝一败,连作为敌人的金人们都互相传颂:“撼山易,撼岳家军难!”

不仅如此,岳飞还留下了“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”此等千古豪言,如果不是一个爱国爱民之人,是绝对说不出来这种话的。但这样一个伟人,最后却死的不明不白,人们无不痛惜万分。

而秦桧、张俊等陷害他的人也被历史打上“大奸臣”的标签,连当时的宋高宗赵构也因此被后人诟病不已。但在小编看来,奸臣陷害、皇帝昏庸都只是岳飞身死的表面原因,真正的原因,是岳飞北伐时打出的一句口号。

这句口号就是“收复河山,迎回二圣”。收复河山,我们很好理解,找金人算账嘛,你抢我的东西我再收回来,这里也没什么毛病。关键就在于后面半句“迎回二圣”,这里面所含的政治因素太多了。

所谓“二圣”,自然是指“靖康之变”中被金人掳走的宋徽宗和宋钦宗父子。本来作为一个臣子,岳飞要去营救自己的皇帝这是一件天经地义的事情,但岳飞却没想到,朝廷里皇位上还坐着一位皇帝呢,而此时这位皇帝正黑着脸。

其实这不是赵构第一次对岳飞的所作所为黑脸了。小编前面就说过,金人们一口一个 “岳家军”,可知他们心中怕的是“岳家军”,是岳飞,可不是你宋高宗赵构,金人尚且如此,那宋朝的百姓们又是怎么想的?你说如果你是宋高宗,你心里爽不爽?

按说作为一个臣子,这个时候岳飞多少应该为君分忧,至少避一下嫌才对。你看人家韩世忠就做得不错,知道主动隐退,岳飞呢,岳飞果然也要隐退,但他是这样说的:“如果不让我北伐,我就辞职不干了!”你说如果你是宋高宗,你黑脸不黑脸?

岳飞的这些行为着实让宋高宗很苦恼,本来为了对抗金朝的狼子野心,韩世忠、岳飞这些名将都是宋高宗亲自任命的,现在出于国内全方位的考虑,宋高宗现在想缓一缓不着急跟金国斗勇。

但岳飞着急了,拉着全国百姓来和宋高宗唱反调,根本是不给宋高宗台阶下嘛,正好秦桧等奸臣又在耳边不停吹风,高宗竟然真的把岳飞杀了。

所以说岳飞的死是多方面的原因,奸臣当道固然可恨,皇帝宋高宗则纯属激情杀人,想必之后他也很后悔。

而真正的原因,是岳飞太忽视了自己的言行所具有的能量,他一心想的只是怎么收复河山、保家卫国,却没看到朝内君臣的惶恐不安。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多战争过程

攻取郢、随

绍兴四年(1134年)四月十九日,岳家军正式出师,自江州向鄂州(治江夏,今湖北武汉武昌)挺进。大军从鄂州渡江赴郢州,岳飞在江心对幕僚们发誓:“飞不擒贼帅,复旧境,不涉此江!”五月五日,岳家军开到郢州城下。岳飞绕城察看地形,在攻城之前,命张宪劝伪齐郢州知州荆超投降。荆超和长寿知县刘楫率一万多人马守城,拒绝投降。由于后勤供应有困难,岳家军的军粮不过两餐饭,但岳飞却说:“可矣,吾以翌日巳时破贼!”六日黎明,岳家军开始总攻。荆超投崖自杀,刘楫被活捉后斩首,伪齐守军被杀达七千人。

岳家军随后分兵两路,张宪和徐庆率军往东北去进攻随州,岳飞率主力往西北主攻伪齐大将李成驻守的襄阳府。李成不战而逃,五月十七日,岳飞占领襄阳。而另一边,伪齐随州知州王嵩坚守不出,张宪和徐庆连攻数日不果,牛皋自告奋勇,只带三日口粮领兵支援张宪和徐庆。五月十八日,三日粮食尚未吃完,牛皋便与张宪、徐庆合军攻下随州城。其时十六岁的岳云使两杆数十斤重的铁锥枪,第一个攻上城头。五千伪齐军被俘,王嵩被押赴襄阳府处斩。

大战李成

和前一年(1133年)对付李横北伐一样,刘豫急忙调度兵力并请来一部分金兵,加上李成逃到新野的部队,号称三十万大军,集结在邓州东南的新野、龙陂、胡阳、随州的枣阳县以及唐州、邓州一带。岳飞命令岳家军统制王万和荆南府镇抚使司统制辛太守住清水河,以引诱伪齐军进攻。但辛太怯战,竟私自逃往峡州宜都县(今湖北枝城市)。 六月五日,王万军与伪齐军交战后,岳飞亲率主力夹攻,击败了李成。第二天,李成又列阵求战,却犯了刘邦在彭城之战中犯的战术错误,被岳飞看出破绽。对于王贵、牛皋等将的请战,岳飞说:“且止,此贼屡败吾手,吾意其更事颇多,必差练习,今其疏暗如故。夫步卒之利在阻险,骑兵之利在平旷;成乃左列骑兵于江岸,右列步卒于平地,虽言有众十万,何能为!”岳飞举鞭对王贵说:“尔以长枪步卒,由成之右击骑兵。”又对牛皋说:“尔以骑兵,由成之左击步卒。”和刘邦在彭城之战的败局相似,李成的前列骑兵溃散之后,将后列骑兵挤入水中淹死,军队崩溃一败涂地。李成一军因此元气大伤,后来再也没能反攻襄阳府。

连下三郡

刘豫不断火急向金国求援,但是完颜兀术刚刚在三月被吴玠一军在仙人关杀金坪之战中大败,金军主力损折较大。又恰逢盛夏,女真人不耐酷热,正在北方避暑。于是只派了一员史书上未记录姓的、名叫刘合孛堇的二等战将,会合李成,拼凑了陕西和河北伪军数万,在邓州西北扎了三十多个营寨防守。

在进军邓州前,岳飞作了一个多月的准备,其间他曾上奏宋高宗:“臣窃观金贼、刘豫皆有可取之理……攻讨之谋,正不宜缓。苟岁月迁延,使得修治城壁,添兵聚粮,而后取之,必倍费力。……如及此时,以精兵二十万直捣中原,恢复故疆,民心效顺,诚易为力。此则国家长久之策也,在陛下睿断耳。”宋廷仍然不批准在六郡之外采取进一步的军事行动。

岳飞派王贵和张宪分别率军从光化路和横林路向邓州挺进。七月十五日,王贵和张宪两军在邓州城外三十几宋里,同数万伪齐军和金军会战;王万和董先两部突然出现夹击,击败了对手。金将刘合孛堇只身逃窜。岳家军俘虏签军将领杨德胜等二百余人,夺取战马二百多匹。伪齐军高仲退守邓州城。七月十七日,岳家军攻城,岳云又是第一个登城的勇士,攻下邓州活捉了高仲。岳飞为避嫌,只报了岳云随州之功,未将邓州之功申报。事隔一年,宋廷查清此事,方才将岳云升迁武翼郎。由于岳云勇猛善战,被称为“赢官人”。

七月二十三日,选锋军统制李道攻占唐州。与此同时,王贵和张宪在唐州以北三十宋里再次击败伪齐军和金军。同一天,信阳军也被攻下,岳家军俘虏伪齐唐州知州、信阳军知军、通判等官员共五十名。第二年,宋高宗为此特奖赏李道和崔邦弼金束带各一条。

七月二十六日,刘光世的部将郦琼率五千援军赶到,但已经无仗可打。岳飞特别上奏,要求给这五千人“先次推赏”、“卒使不沾寸赏,恐咈人情”。

战争结果

岳飞的军事任务结束后,就移屯鄂州,自此之后,鄂州便成为岳家军的大本营。岳飞正式荣获节度使的头衔,成为独当方面的统帅,而岳家军也成为南宋诸军中的重要军队。

因襄阳一带饱经战乱,无法屯驻大军,岳飞于是派遣二千人守襄阳府,一百五十人守郢州,二百人守随州,至于唐州和邓州的守军,又从襄阳府的二千人内分拨。又命守官在收复地区整治城壁楼橹,修葺防城器械,加强守备;为恢复农业生产,岳飞又大力兴办营田,招徕归业农民,向他们借贷耕牛和种子,并规定免税三年,未归业前的官、私债负一律免除。

由于努力整顿防务,发展生产,襄汉地区成为岳飞后三次北伐的前沿基地和南宋重要的中线屏障。伪齐虽然不时派兵袭扰,但无法剥夺岳家军对这个地区的控制权。直至1141年“绍兴和议”签订,宋高宗和秦桧才将唐州和邓州割让给金朝,但其余四郡在此后较长的一段时期内都为南宋所控制。

战争评价

岳飞收复襄阳六郡,在南宋抗金史上具有重要地位,岳家军从此控扼了长江上游,东可进援淮西,西可联结川陕,北可图复中原,南可屏蔽湖广,具有重要的战略意义。这次北伐不但击破金、齐军,且所占地区得以长久控制,这与岳飞后三次北伐得地复失,或者部分丧失的情况,也有所不同。

在岳飞北伐两三个月之前,吴玠曾在仙人关之战中大败完颜兀术所率的金军主力。岳家军在这次北伐中遭逢的对手,是金、齐联军,至于金朝派来的刘合孛堇,尚是个二流角色,从这个角度看,比仙人关之战有所逊色。然而这次北伐是南宋第一次收复大片失地,其中包括原在李横辖区之外,而由伪齐控制的唐州和信阳军,这又是南宋立国以来进行局部反攻的一次大胜利。宋高宗在接到捷报时,也不无欣喜地说:“朕素闻岳飞行军极有纪律,未知能破敌如此。”签书枢密院事胡松年说:“惟其有纪律,所以能破贼。若号令不明,士卒不整,方自治不暇,缓急安能成功?”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多岳飞第一次北伐发生于绍兴四年(1134年)五月至七月期间。岳飞率岳家军三万五千人左右大败伪齐刘豫的部将李成等人,成功地收复了前一年南宋失去的襄阳府镇抚使李横的辖地,以及额外的原由伪齐控制的唐州和信阳军。

战争背景

襄汉失陷

南宋绍兴三年(1133年),宋神武左副军统制、襄阳府、邓州、随州、郢州镇抚使、兼襄阳知府李横率随州知州李道联合伊阳县凤牛山寨的翟琮北伐伪齐刘豫。伪齐部队纷纷倒戈,牛皋、彭玘、赵起、朱全、牛宝、朱万成等军归附于李横,董先、张玘、董震等军归附于翟琮,伪齐唐州知州胡安中由李道招降。李横和牛皋、彭玘等克复了汝州(治梁县,今河南汝州市)、颍昌府(治长社,今河南许昌市)、信阳军(治信阳,今河南信阳市)等地;翟琮一军更一度攻入河南府(洛阳),进逼北宋旧都及当时的伪齐都城开封。

伪齐刘豫马上向金军求援。三月间,金元帅左都监完颜兀术(汉名宗弼)率主力会合伪齐李成的二万伪军,在开封西北牟駞冈同宋军进行了决战,李横、牛皋等部被金方重甲骑兵击溃。到十月为止,翟琮的伊阳县凤牛山寨大本营、邓州(治穰县,今河南邓州市)、随州(治随县,今湖北随州市)、唐州(治泌阳,今河南唐河县)、襄阳府(治襄阳,今湖北襄阳市)、郢州(治长寿,今湖北钟祥市)等地相继被金军攻占,彭玘战死,李横、翟琮、牛皋、董先、李道、张玘等全部败退到长江一带。这使南宋的长江防线出现了巨大的缺口。伪齐的李成、许约等乘机联络割据洞庭湖与南宋对抗的杨么势力,约定来年六月间南北夹攻,伪齐军和杨么军水陆并进,顺江东下,“前去浙中会合”,消灭南宋政权,双方“建国通和”。

请缨北伐

岳飞在绍兴三年九月被授予正四品承宣使的虚衔,兼江南西路、舒、蕲州制置使的实职。他回到江州(治德化,今江西九江市)后,李横、翟琮、李道、牛皋、董先、张玘等将先后逃奔江南西路,其中牛皋和李道请求接受岳飞“节制”。宋廷于是将牛皋、董先共一千余人以及李道等部并入岳家军,张玘也拨归岳飞统辖;翟琮改任江南东路兵马钤辖,独立成军;李横和岳飞基本同级别,不愿隶属岳飞,其一万五千人马改隶官职更高的张俊。

为击败伪齐军和杨么军的合兵计划,岳飞决定先打李成,后打杨么:“先襄汉,襄汉既复,李成丧师而逃,杨么失援矣。第申严下流之兵以备之,然后鼓行。”岳飞曾屡次申奏朝廷收复襄汉地区,他在绍兴四年(1134年)春上《乞复襄阳札子》说:“今日之计,正当进兵襄阳,先取六郡……况襄阳六郡,地为险要,恢复中原,此为基本。臣今厉兵饬士,惟俟报可,指期北向。”朝中宰相朱胜非支持这一作法:“襄阳上流,襟带吴、蜀。我若得之,则进可以蹙贼,退可以保境。今陷于寇,所当先取。”刚从江南西路调任政府参知政事的赵鼎也支持岳飞:“知上流利害,无如飞者。”而签书枢密院事徐俯却反对委派岳飞出兵,戍守淮南西路的刘光世也要求代替岳飞“措置荆襄” 。最后宋廷决定由岳家军出兵收复襄汉,刘光世军增援,王[王燮]军箝制洞庭湖的杨么军。

三月十三日,宋廷向岳飞发布出兵的省札,正式任命岳飞为荆湖北路前沿统帅,在他的制置使官职上添入“兼制置荆南、鄂、岳”的加衔,荆湖北路安抚使司颜孝恭和崔邦弼两统制的兵马,荆南镇抚使司的兵马,都暂归他 “节制使唤”。支付六万石米、四十万贯钱以作军需,又另加二十万贯钱“充犒设激赏”。宋廷又对岳飞此次出征作了几项规定:只以收复丢失的四郡及伪齐管辖下的唐州、信阳军为限,“不得辄出上件州军界分”;如果敌军逃遁出界,“不须远追”,也不得“或称提兵北伐,或言收复汴京之类,却致引惹”;收复襄汉六郡后,由岳飞差官防守,岳飞大军则回大江沿岸驻扎。宋高宗次日又特下亲笔手诏说:“追奔之际,慎无出李横所守旧界,却致引惹,有误大计。虽立奇功,必加尔罚。”

岳家军的总兵力时为二万八干六百十八人,崔邦弼军约有三千人,颜孝恭军约有一千九百人,而荆南镇抚使解潜仅派统制辛太率一千二百名乡兵前来助战,岳飞此次进攻襄汉六郡的总兵力,大致在三万五千人左右。

由于再败对战局有重大影响,南宋朝廷非常看重这次岳飞的出征。出师前,赵鼎又生怕岳飞有失,上奏高宗:“陛下渡江以来,每遣兵将,止是讨荡盗贼,未尝与敌国交锋。(岳)飞之此举,利害甚重,或少有蹉跌,则使伪境益有轻慢朝廷之意。”为了使岳飞之“将佐竭力奋死”,“以济事功”,宋高宗下诏称岳飞曾保奏王贵、张宪和徐庆三将“数立战效,深可倚办”、“理宜先有以旌赏之”,给王贵等三人颁赐捻金线战袍各一领,金束带各一条。宰相朱胜非通知岳飞,只要得胜即授予他节度使的头衔。宋高宗又特令张俊的“神武右军”和杨沂中的“神武中军”分别选战马各一百匹拨给岳家军,并在岳飞的制置使官衔上又增加“兼黄州、复州、汉阳军、德安府”的加衔。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

...查看更多由于努力整顿防务,发展生产,襄汉地区成为岳飞后三次北伐的前沿基地和南宋重要的中线屏障。伪齐虽然不时派兵袭扰,但无法剥夺岳家军对这个地区的控制权。直至1141年“绍兴和议”签订,宋高宗和秦桧才将唐州和邓州割让给金朝,但其余四郡在此后较长的一段时期内都为南宋所控制。

- 尔朱荣:北魏末年的乱世枭雄与军事奇才

- 萧子显:以史笔镌刻南齐风云的皇族史家

- 拓跋浚:北魏乱世中的中兴之主

- 唐代宗李豫:乱世中力挽狂澜的中兴之主

- 费祎:蜀汉四相中的守成之才与乱世棋局

- 江东双璧:张纮——东汉末年吴国的隐锋谋士

- 飞燕振翅:东汉末年黑山军首领张燕的乱世生存法则

- 雪夜孤狼:丁奉——东吴四朝的铁血脊梁

- 司马越:八王之乱终局者与西晋覆灭的催化剂

- 隐忍蓄势终成中兴之主:唐宣宗李忱的传奇治世

- 隋唐战神传奇:李元霸——十八好汉之首的无敌猛将

- 慕容儁:十六国前燕的雄主传奇

- 曹爽:曹魏权臣的兴衰悲歌

- 张鲁:汉末乱世中的政教合一领航者

- 牛僧孺:晚唐政坛的牛党擎旗者

- 曹洪:乱世忠骨,曹魏脊梁的生死浮沉

- 末世浮华:陈叔宝与南陈的悲歌

- 秦朗:乱世浮沉中铸就的曹魏名将传奇

- 华歆:汉末三国风云中的清正贤臣

- 刘琰:从蜀汉宠臣到荒诞弃子的跌宕人生

- 兰陵王高长恭:乱世美颜与忠勇传奇的交织

- 管宁:乱世中的隐逸高士与道德标杆

- 贾充:西晋开国元勋与贾南风之父的复杂人生

- 李宗闵:唐朝牛李党争中的“牛党”风云人物

- 穆皇后吴氏:从寡妇到蜀汉国母的传奇人生

- 鲁肃:东汉末年智耀江东的战略巨擘

- 谯周:三国乱世中的蜀汉大儒与历史抉择者

- 水镜先生司马徽:东汉末年隐逸的智者之光

- 忠直之士徐奕:东汉末年曹操麾下的中流砥柱

- 文聘:三国烽火中铸就的江夏铁壁,曹操麾下隐秘的军事传奇

- 傀儡皇位二十日:赵旉为何难入正史帝王谱?

- 袁绍之败:性格缺陷与战略短视的双重困局

- 凌烟阁功臣与李世民的联姻纽带:权力与亲情的交织

- 兵仙韩信:辉煌与悲剧交织的一生

- 魏延若入五虎,关羽态度几何:从性格与阵营格局剖析

- 管仲的“三不荐”:透视春秋霸业背后的用人智慧

- 战国四公子风云录:乱世浮沉中的结局悲歌

- 战国风云中的“四公子传奇”:缘何不见秦国身影?

- 长安之失:李密错失战略先机的深层剖析

- 邓芝:三国蜀汉的忠臣良将与外交奇才

- 银甲映锋芒:赵云与陆逊的战场博弈与智谋交锋

- 忠义与无奈交织:黄权的三易其主与历史抉择

- 智略与忠诚的巅峰对决:陆逊与姜维的全方位较量

- 智冠三国:陆逊的军事神话与不败传奇

- 忠义铸魂:岳飞不反的深层剖析

- 鲁肃构想的三分天下:乱世中的战略蓝图

- 陆逊的致命抉择:举荐诸葛恪如何成为东吴衰亡的伏笔

- 孙权逼死陆逊:一场权力博弈下的无奈与算计

- 挥泪斩谡:诸葛亮斩马谡背后的战略考量与政治平衡

- 赵云逆谏伐吴:忠义与战略的双重考量