公元前1046年,周武王率联军推翻商纣王统治后,面对广袤疆域与复杂部族关系,创造性地实施了分封制——将王畿以外的土地分封给宗室、功臣与先代贵族,建立诸侯国以拱卫王室。这一制度不仅奠定了西周八百年基业,更深刻影响了中国古代政治格局的演变轨迹。

一、制度设计:血缘与功勋的双重纽带

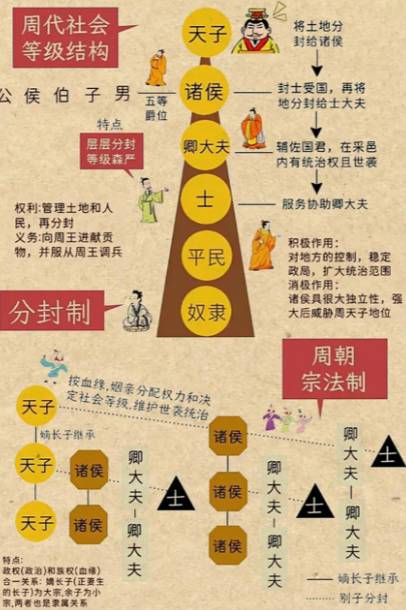

分封制的核心在于构建"天子—诸侯—卿大夫—士"的等级体系。受封者主要分为三类:其一为周王同姓亲属,如周公旦被封于鲁、召公奭被封于燕,这类诸侯占据战略要地,占分封总数的60%以上;其二为开国功臣,如姜太公因辅佐武王灭商,获封齐地;其三为先代贵族后裔,如微子启(商纣王兄长)被封于宋,以示对上古文明的传承。

分封仪式极具象征意义:周天子亲自主持"册命"典礼,向诸侯颁发象征权力的青铜礼器、兵车与服饰,明确封地疆界、人口数量及附属官吏。诸侯则需履行四项核心义务:定期朝觐述职、提供军赋戍卫、缴纳贡赋、参与王室祭祀。考古发现显示,西周时期诸侯墓葬中的青铜鼎数量严格遵循等级制度,印证了这一体系的稳固性。

二、制度效能:从"藩屏周室"到"尾大不掉"

分封制在初期展现出强大的治理效能。通过将宗室分封至边疆要冲,周王朝迅速构建起防御体系:齐国镇守东部海疆,抵御东夷入侵;晋国控制山西高原,阻击北狄南下;燕国开拓辽东,将周文化传播至东北地区。这种"以藩屏周"的布局,使周王室得以实现对"广土众民"的间接管辖。

经济文化层面,分封制推动了区域开发与文化融合。诸侯国在封地内实施"井田制",通过"国野分治"模式组织农业生产——"国人"负责军事与行政,"野人"承担农耕。这种制度促进了农业技术传播,如齐国引入盐碱地改良技术,使"淄渑之川,鱼盐之利"成为经济支柱。文化上,鲁国完整保存周礼,成为春秋时期的"礼乐之邦";楚国则融合中原文化与本土巫风,创造出独特的青铜艺术风格。

然而,制度缺陷随时间推移逐渐显现。西周晚期,随着血缘关系疏远与诸侯实力膨胀,"不朝天子"现象频发。公元前771年,犬戎攻破镐京,周平王东迁洛邑,标志着王室权威的彻底衰落。至春秋时期,齐桓公、晋文公等霸主实际取代周天子行使号令权,形成"礼乐征伐自诸侯出"的局面。

三、历史回响:分封制的现代启示

分封制的兴衰揭示了权力分配的深层逻辑:初期通过血缘纽带与利益共享实现快速扩张,但缺乏长效制衡机制终将导致分裂。这种矛盾在后世不断重现:西汉初年分封同姓王引发"七国之乱",西晋分封宗室导致"八王之乱",均印证了分封制与中央集权的内在冲突。

从制度创新视角看,分封制为中国古代行政体系演进提供了重要参照。秦始皇统一六国后废除分封制,推行郡县制,但汉代仍保留部分诸侯国作为缓冲地带;唐代通过"藩镇制度"平衡中央与地方关系;明代朱元璋分封诸子镇守边疆,却因建文帝削藩引发"靖难之役"。这些实践表明,如何平衡权力集中与分散,始终是政治治理的核心命题。

分封制犹如一面棱镜,折射出中国古代政治文明的智慧与局限。它既展现了早期国家通过制度创新实现疆域整合的卓越能力,也暴露了血缘政治在治理现代化进程中的天然缺陷。这段历史启示我们:任何政治制度的设计,都必须兼顾效率与公平、集权与分权,方能在动态平衡中实现长治久安。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。