北宋华州(今陕西华县)的寒门子弟李廌,六岁丧父后寄居叔父家,却以“头白已惊为学晚”的勤勉,在科举与文学的夹缝中走出一条独特的读书之路。他的经历既是个体命运的缩影,更折射出北宋文人的精神困境。

一、少年勤学:寒门孤子的精神突围

李廌自幼家境贫寒,却展现出惊人的早慧与自律。六岁丧父后,他随叔父生活,在叔母王氏的照料下刻苦自学。十九岁时,他写下《题郭功甫诗卷后》七言六十韵,洋洋千言纵论当代诗坛,笔锋凌厉,展现出超越年龄的文学造诣。这种早熟的才华背后,是“日长赢得读书多”的苦读——因父母早亡,他二十岁左右便头发半白,却以此自嘲自解,将悲痛化为治学的动力。

家庭的重担曾一度打断他的求学之路。因贫困无法安葬亲人,李廌不得不四处奔走筹款,耗时数年才将三代三十余位亲人的遗骨归葬华山下。这段经历虽延迟了他的科举进程,却锤炼出他坚韧的品格。范镇曾为其亲族撰写墓表,称其“以孝行闻于乡里”,这种道德修养与文学才华的结合,为他日后进入苏门奠定了基础。

二、苏门求学:文学宗师的点化与蜕变

元丰四年(1081年),23岁的李廌带着文章赴黄州拜谒苏轼,成为其人生转折点。苏轼读罢他的作品,惊叹其“笔墨澜翻,有飞沙走石之势”,并拍着他的背说:“子之才,万人敌也。抗之以高节,莫之能御矣。”这番评价不仅肯定了李廌的文学天赋,更以“高节”相勉,塑造了他“文以载道”的创作理念。

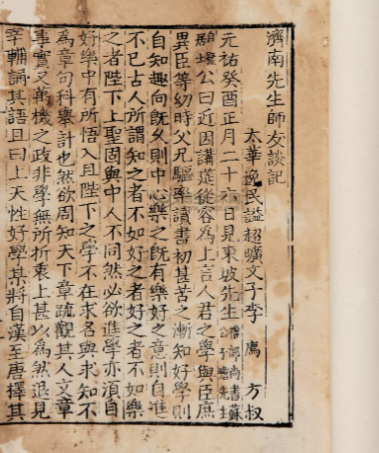

在苏轼的指导下,李廌的文风逐渐成熟。他后来在《德隅斋画品》中展现的精妙鉴赏力,在《师友谈记》中记录的苏轼治学言论,均得益于苏门熏陶。苏轼曾多次在信中指出其文风过于华美、赞誉过当的问题,这种严师般的鞭策,促使李廌在追求文采的同时,更加注重思想深度。元祐年间,苏轼主持科举时,朝野普遍认为李廌必中状元,正是对其文学成就的高度认可。

三、科举困局:才华与命运的激烈碰撞

尽管文名显赫,李廌的科举之路却充满坎坷。元祐三年(1088年),他首次参加省试,苏轼任主考官,黄庭坚为参详官,朝野上下皆认为他必中榜首。然而拆号后,十名前不见其名,满场哗然。宰相吕大防叹息:“有司试艺,乃失此奇才耶!”苏轼作诗自责,黄庭坚亦赋诗安慰,将李廌比作未被伯乐识别的千里马。

这场落榜并非偶然。李廌的文风虽受苏轼赞赏,却与当时科举要求的“文理周密”存在偏差。苏轼曾批评其“极为奇丽,但过相粉饰”,这种用力过猛的风格,在注重稳健的考官眼中可能成为缺点。此外,新旧党争的激烈冲突也影响了他的命运。元祐六年(1091年),李廌再次落第,彻底断绝仕途念想,转而隐居长社(今河南长葛),以著书立说自遣。

四、隐居治学:从科场失意到文化传承

绝意仕进后,李廌在颍川之地构建起自己的精神世界。他定居长社,县令李佐及乡人资助其宅院,使其得以潜心著述。其代表作《虞美人·玉阑干外清江浦》以“好风如扇雨如帘”的清新意象,开创了怀人词的新境界,被况周颐誉为“极淡远清疏之致”。在学术领域,他撰写的《德隅斋画品》系统评价了唐代至北宋的绘画作品,成为艺术史研究的珍贵资料;《师友谈记》则记录了苏轼、黄庭坚等人的治学言论,为后世了解北宋文坛提供了第一手资料。

李廌的读书经历,是北宋寒门士人精神史的缩影。从少年孤苦到苏门高足,从科场失意到文化传承,他以“架上数万卷,偃仰时卷舒”的淡泊,在逆境中完成了对自我的超越。他的故事告诉我们:真正的读书人,不在于功名得失,而在于对知识的敬畏与对文化的坚守。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。