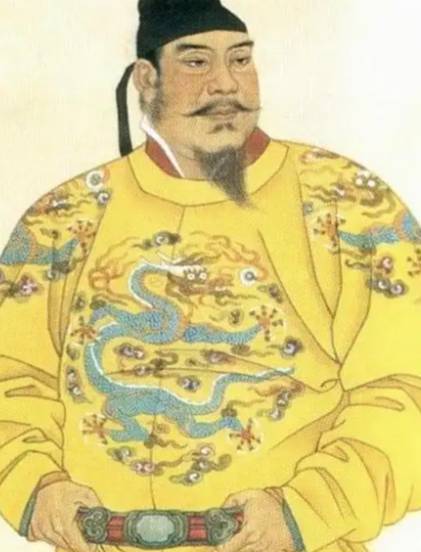

在唐朝初年的权力棋局中,太子李建成与秦王李世民的兄弟之争堪称最残酷的政治博弈。若李建成成功登基,他是否会对功高震主的李世民痛下杀手?历史留下的蛛丝马迹与权力逻辑的必然性,早已给出了答案。

一、权力真空下的必然选择:李建成必须清除李世民

李世民在唐朝建立过程中立下的战功堪称传奇:虎牢关之战以少胜多击败窦建德,洛阳城下逼降王世充,平定刘黑闼叛乱……这些军事成就使他成为唐军的核心灵魂。更关键的是,李世民通过天策府构建了一个独立于朝廷的权力体系,麾下聚集了房玄龄、杜如晦等谋士,以及尉迟恭、秦琼等猛将,其政治影响力已远超普通藩王。

这种权力格局对李建成构成三重威胁:

军事威胁:李世民直接掌控的秦王府兵力,加上其个人威望,足以发动政变。

政治威胁:天策府形成独立决策机构,与东宫形成对峙。

法理威胁:李世民的战功与民望使其具备挑战皇位的合法性。

历史记载显示,李建成早已意识到这种威胁。在玄武门之变前,他多次试图暗杀李世民:通过毒酒事件、激李世民骑烈马、策划昆明池暗杀计划等。这些行动表明,即使李建成未登基,也已将李世民视为必须铲除的对象。若他成为皇帝,这种清除行动只会更加迫切。

二、权力博弈的深层逻辑:军功集团与皇权的不可调和

李世民与李建成的斗争,本质上是唐朝军功集团与新兴皇权的权力争夺。西汉初期,刘邦通过诛杀异姓王巩固皇权;光武帝刘秀则通过“退功臣进文吏”实现权力过渡。唐朝建立后,李渊同样面临军功集团坐大的问题,而李世民正是这一集团的核心代表。

李渊的平衡术未能奏效:他既需要李世民的军事才能平定天下,又必须遏制其权力膨胀。这种矛盾最终导致李建成与李世民的直接对决。李建成试图通过分化秦王府势力、拉拢李元吉等方式削弱李世民,但这些政治手段在绝对权力面前显得苍白无力。

三、李建成失败的四大根源

战略层面的短视

李建成将主要精力放在瓦解李世民的团队上,如调离房玄龄、杜如晦等核心谋士。但这种“剥洋葱”策略反而让李世民在朝廷中渗透势力,未能从根本上削弱其军事基础。

战术层面的疏漏

玄武门之变前,李建成多次获得预警:张婕妤通报李世民的政变准备、王晊密报昆明池暗杀计划泄露。但他因过度自信(认为玄武门守将常何是自己人)和轻敌心态,未能采取有效防范措施。

政治智慧的局限

魏征曾建议李建成“先发制人”,但被拒绝;李元吉提出“勒兵不出”的观望策略,同样未被采纳。这种对正确建议的排斥,暴露出李建成在危机处理上的能力缺陷。

权力结构的脆弱性

东宫集团虽在京城兵力上占优,但缺乏像李世民那样经过战场考验的核心团队。当李建成、李元吉被杀后,其部属迅速崩溃,证明其权力基础缺乏凝聚力。

四、历史假设的终极推演:李建成登基后的权力清洗

若李建成成功继位,其权力巩固路径可能包括:

肉体消灭:以“谋反”罪名公开处决李世民,彻底消除威胁。

政治清洗:株连秦王府核心成员,瓦解军功集团。

制度重构:通过改革军事制度,削弱藩王兵权。

但这种极端手段必将引发连锁反应:突厥可能趁机南下(如渭水之盟重演)、地方势力可能叛乱、李元吉等宗室可能觊觎皇位。李建成缺乏李世民那样的政治整合能力,其统治可能陷入持续动荡。

五、历史启示:权力游戏的残酷法则

李建成与李世民的斗争,揭示了封建王朝权力更替的永恒规律:在绝对权力面前,亲情、道义都必须让位于生存本能。李建成的失败,不在于其能力不足,而在于他未能理解权力博弈的终极逻辑——当对手拥有颠覆规则的能力时,任何妥协都意味着自我毁灭。

这场兄弟相残的悲剧,最终成就了“贞观之治”的辉煌。但历史的天平始终在警示后人:在权力的祭坛上,没有永远的赢家,只有不断重演的轮回。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。