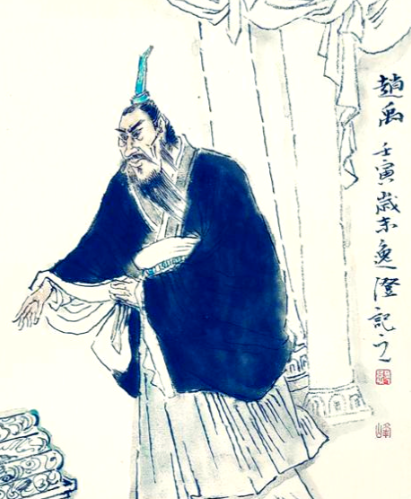

在三国乱世中,彭羕的命运堪称一场因性格缺陷引发的政治悲剧。这位身高八尺、容貌魁伟的益州名士,曾因才华横溢被刘备破格提拔,却又因恃才傲物、口无遮拦,最终被扣上“谋反”罪名处决。诸葛亮所言“此人有问题”,实则指向彭羕性格中潜藏的致命缺陷——志大才疏、目空一切的政治幼稚病。

一、从落魄书佐到治中从事:彭羕的崛起与膨胀

彭羕出身益州广汉郡没落士族,自幼性格倨傲,常与人争斗且拒不认错。在刘璋治下,他仅任书佐小吏,却因公开嘲讽主公“昏庸”遭髡钳之刑,沦为苦役。这种屈辱经历使他极度渴望证明自我。211年刘备入蜀时,彭羕敏锐抓住机遇,通过庞统、法正的举荐进入核心圈。

庞统初见彭羕时,其“径直躺上榻等客走后再谈”的桀骜姿态,反而让庞统认为这是“真名士自风流”。三人彻夜长谈后,庞统惊叹其才,与法正联名推荐。刘备亦赏识其能力,令其“宣传军事、指授诸将”,短时间内从囚徒跃升为治中从事,权柄仅次于诸葛亮、法正。

然而权力骤增让彭羕的傲慢彻底失控。他“形色嚣然,自矜得遇滋甚”,对同僚颐指气使,甚至在公开场合辱骂刘备为“老兵痞子”。这种行为与刘备打造的“仁义贤主”形象严重冲突,更触犯了封建时代“君臣纲常”的红线。

二、诸葛亮的政治预警:狂士的不可控性

诸葛亮对彭羕的警惕,源于对其性格缺陷的精准判断。在《三国志》中,诸葛亮多次密告刘备:“羕心大志广,难可保安。”这八个字揭示了核心矛盾:

志向与能力的错位

彭羕自比诸葛亮,渴望成为“一人之下万人之上”的权臣。但诸葛亮治国需统筹荆州派、东州派、益州派利益,而彭羕仅关注个人待遇,这种格局差异导致其无法融入核心决策层。

情绪管理的失控

被贬江阳太守后,彭羕未反思自身问题,反而向马超吐露“卿为其外,我为其内,天下不足定也”的谋反言论。这种在失意时轻易暴露反心的行为,暴露其政治上的极端不成熟。

派系斗争的牺牲品

蜀汉政权存在荆州派(诸葛亮)、东州派(法正)、益州派(彭羕)的矛盾。诸葛亮需压制地方派系膨胀,彭羕的狂妄恰好成为打击东州派的典型案例。

三、马超告发与彭羕的覆灭:政治游戏的残酷法则

214年夏,彭羕与马超的密谈成为其命运的转折点。马超作为降将,本就因“不忠不义”标签而战战兢兢。当彭羕提出里应外合推翻刘备时,马超立即选择告发以自保。这一举动揭示了乱世生存的残酷逻辑:

信任的缺失:彭羕误将马超视为同病相怜者,却忽视其“羁旅归国,常怀危惧”的心理状态。

道德的底线:马超虽曾背叛家族,但归顺蜀汉后仍需维护基本忠诚,而彭羕的言论彻底突破底线。

权力的制衡:刘备借机清除潜在威胁,同时向各方势力展示:任何挑战君主权威的行为都将付出代价。

彭羕在狱中写给诸葛亮的辩解信,试图用“狂语解为戏言”的诡辩脱罪,却暴露其至死不悟的愚蠢。诸葛亮以“严抓吏治、震慑地方”为由推动处决,实则借彭羕之死巩固荆州派统治,避免东州派坐大。

四、历史启示:才能与品性的永恒博弈

彭羕的悲剧印证了中国古代政治的铁律:才能是入场券,品性是通行证。他空有谋略却缺乏政治智慧,恃才傲物却不懂韬光养晦,最终沦为权力游戏的牺牲品。与之形成对比的是,诸葛亮虽手握大权却始终“鞠躬尽瘁”,法正虽睚眦必报却知进退,这种品性差异决定了他们的历史地位。

对于现代人而言,彭羕的故事仍具警示意义:在团队协作中,能力不足可通过学习弥补,但性格缺陷(如傲慢、短视、情绪化)往往成为致命软肋。正如陈寿在《三国志》中评价:“招祸取咎,无不自己也。”——所有悲剧的根源,终归是自我认知的偏差与人性弱点的暴露。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。