朝鲜危机开始之初,“国人以为北洋海军信可恃,争起言战,廷议遂锐意用兵”。对照后来真正开战后的屡战屡溃,以及屡战屡溃之后的备受宰割,显然“国人”大半都没有预想到这场战争会如此迅速地输得一败涂地。

战争之前被“国人”和“廷议”“信可恃”的东西一定会变爲“国人”和“廷议”最先讨问的东西。于是,一身承当了战争与议和两种责任的李鸿章顿时沦为千夫所指的“汉奸”,理所当然地成了众怒所归和众恶所归的渊薮。

此时已不需要帝党刻意安排,上下大小臣僚的弹章纷纷然列举其“恶战主和”,“行私罔上”,“甘心叛逆”,“潜勾倭主”而“敢於犯天下之不韪”,最终冠以“普天率土咸切齿於李鸿章之卖国”的永世定评。更激烈的,还有主张“枭李鸿章之首传示各省”的声音。

在这种一腔愤怒化作肆口痛骂的意气之词中间,帝党骨干翰林院修撰张謇的一封奏折,由倒敍光绪八年(1882) 以来中、日、韩之间的一路纠葛入手,翻出种种旧事旧怨,然后牵引人物情节深作推论,攻讦尤为峻刻:

李鸿章既自负善和,必且幸中国之败,以实其所言之中;必且冀中国之败,而仍须由其主和,以暴其所挟之尊。即京朝官之尾附李鸿章者,亦必以李鸿章爲老成谋国,展转相师; 而李鸿章之非特败战,并且败和,无一人焉以发其覆。

用“幸中国之败”和“冀中国之败”刻画李鸿章,可以算是欲加之罪的典型了,以当时“普天率土咸切齿於李鸿章”的大环境,帝党推出这样一篇深文周纳的奏章引领举世滔滔的氛围,在士议对於“善和”与“主和”的愤切中轻松将李鸿章钉上了道德耻辱柱。

对李鸿章来说,士论滔滔恐还不是最可怕的,那个之前一直对自己虎视眈眈,而又因战败而自觉颜面受辱的光绪皇帝,才是他绕不过去而又不得不面对的宿命。

当李鸿章议和归来到京师请安之日,光绪帝“先慰问受伤愈否”,之后郁结已久的愤怒一泄而出,“旋诘责以身为重,凡两万万之款从何筹措,台湾一省送予外人,失民心伤国体,词甚骏厉。鸿章亦引咎唯唯”。帝王以这种“词甚骏厉”的“诘责”面对面地追讨赔款、割地的责任。这已经决定了李鸿章的命运。

在李鸿章只能“引咎唯唯”,然后黯然先退之后。次日,翰林院编修,帝党健将丁立钧等六十八人联名上奏,称李鸿章万万不可再令回任。于是,光绪顺水推舟,将李鸿章以文华殿大学士留京入阁办事,命王文韶真除直隶总督兼北洋大臣。李鸿章二十五年之北洋岁月,到此划下句号。经历了九个月战争与议和的李鸿章就此连同一溃再溃的淮军一起跌落。被朝廷剥掉“筹三省之海防”的直隶总督、北洋大臣之职,也被剥掉了三十年来“中外系望”的居重之势。他“入阁办事”却不能管部,与旧时进京“东朝独对,北门集议,南苑阅兵,西郊警路”,而“冠盖酬酢,岁岁如恒”的“万端纷拥”相比,已近乎于闲差,真成了光杆子大学士。淮系北洋之命运,从此时李鸿章的境遇可见一二。

甲午战争成了李鸿章的仕途拐点,而在李鸿章一人荣辱盛衰的背后,则是由他代表的以办洋务为中心的三十年洋务运动走入困境,在战争的冲击下最终走到了终点。

而帝党瓦解淮系北洋的行动,其实一直未松手,且颇具派系间斩草除根的味道。随着李鸿章的失势,愈加走向总清算的节奏。

自甲午战争全面开战以来,因在朝鲜战场的接连失利与被后党攻讦的种种“劣迹”,原本主持陆战的主将淮系叶志超、卫汝贵已先后由撤职查办而分处斩监候及斩立决;海军主将丁汝昌则于光绪二十一年(1895)正月十八日(2月12日)自裁,与北洋舰队同尽于威海;自甲午(1894)十一月,旅顺失陷败讯到京以来,曾为李鸿章报推为“堪胜专文之任”的赵怀业、卫汝成及黄仕林,皆先后成帝党言官的攻讦对象。其中赵、卫二人由北洋以不知下落奏闻,黄仕林则被处以斩监候;出身北洋幕府,时总办旅顺船坞工程,兼会办北洋沿海水陆营务处的龚照玙,亦以畏葸巧避,致误事机之罪拟斩监侯。此外,总办军械的李鸿章外甥张士珩,屡因军械采购弊案与所谓日本间谍案而遭弹劾,终遭革职。以外,甲午战争期间,因遭言官弹劾而受申饬、查办者不下十人,其中包括北洋重要参谋如李经方、盛宣怀、胡燏棻、刘含方、马建忠,甚至驻英公使龚照瑗,俱在其列。就算逃过获罪,也已难再居其位。最为明显的是淮系原除李鸿章外的两位地方大员,四川总督刘秉璋及两广总督李瀚章也在甲午战争期间,先后为帝党攻讦去位,刘秉璋于光绪二十年(1894)十月革职留任,继而奉旨开缺;李瀚章则于光绪二十一年(1895)三月二十日,李鸿章在日谈判期间,奉准开缺回籍调理,加上李鸿章于稍后奉旨留京,风云三十年的淮系势力,至此竟连一个地方督抚也没有了。尤其刘、李二人去位后,继任者分为原陕西巡抚鹿传霖及原将以闽浙总督调四川,临时改任两广的谭钟麟。鹿传霖是原清流北派李鸿藻系统的人马,既为李鸿藻之表叔,又为张之洞姐夫;而谭钟麟则向与翁同龢及清流南派过从密切。这二席封疆大吏的安排,明显具有派系倾轧的色彩。帝党对北洋的最后打击至此告一段落,北洋集团在国内外军事与政治的双重打击下最终轰然倒塌。

而作为淮系首领的李鸿章,在朝野共诟中成了这场民族战争失败的终极替罪羊。对此,在李鸿章其时的书信中,,尤其能体现他的郁屈:

十年以来,文娱武嬉,酿成此变。平日讲求武备,辄以铺张靡费爲疑,至以购船购械悬为厉禁;一旦有事,明知其力不敌,而淆於群哄,轻于一掷,遂至一发不可复收。战绌而后言和,且值都城危急,事机万紧,更非寻常交际可比。兵事甫解,谤书又腾,知我罪我,付之千载,固非口舌所能分析矣。

一句“知我罪我,付之千载”,为李鸿章和淮系的崩溃,划下了一个并不完美的句号。

得失寸心:帝党摧垮淮系势力加速扩张遭后党反击损失惨重

甲午战中至战后,清廷高层的权力结构已经变成光绪和帝党主导。光绪作为天下之主,官员进退之命均由上谕而出。尽管在决策上有来自慈禧的干预,但再人事上此时还未能过于明目张胆进行指挥,这使帝党保有相当大的布局主导权。

甲午(1894)九至十月间,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、云贵总督王文韶分别奉召入京,这是帝党布局的第一步。

甲午(1894)危机起,李秉衡和刘坤一就一直是帝党在地方大员上的重要人选。山东巡抚李秉衡其自中法战争以来的一系列表现、及天下共推为疆吏贤者的节操,为帝党特为倚重,几可视为日后疆臣领袖的继承人。从他甲午七月,由志锐、文廷式等帝党成员奏派以“重臣”身份前往北洋视师,并察李鸿章病状的任命;以及翁同龢极意结纳,每请“剧谈”的关系,均可提现其在帝党眼中的地位。

帝党最终选择王文韶接替李鸿章,除考虑政治资历和王文韶与帝党清流的密切渊源之外,实际上也亦基于帝后两党妥协的打算。更期望凭藉刘坤一以钦差大臣督师山海关的机会,一举全盘接收北洋的政、军二权。

而借刘坤一督师之便,帝党力主推动北洋军事力量的裁撤变更。在翁同龢主导拟定的计划中以淮、湘、毅三军各裁弱并强,并由聂士成、魏光焘、宋庆分为总统,驻津沽、山海关、锦州。按这一计划,淮系之控制力愈弱。等于将二十五年来淮系单独控制的北洋国防武力,切割为三,各成一路。淮系裁汰后只留津沽一部三十营,且交聂士成总统,实际上已经另成新的格局。这个看似切割的结构,实是帝党为之后紧跟的另一波整合作准备。这是帝党一直以来计划之中,打垮淮系北洋之后重建由帝党主控的新北洋的目标。如今,这一目标似乎指日可待了。

在试图掌握北洋军权的同时,帝党在决策中枢也展开了积极的攻势。

帝党以李鸿章与淮系北洋为主攻对象,透过力主对日强硬与向淮系迫战,向李鸿章与北洋背后的亲太后势力施压,并藉此向慈禧进行权力探底。但事与愿违,这一强势的推进直接导致慈禧太后的重出预政,并反而促成后党势力整合。

慈禧出手后,先藉由贬降珍、瑾二妃、贬废志锐、安维峻将帝后权力矛盾提上桌面。而随着对日和议的形成,帝党由积极主战转而最终不得不变成和议的主持者。直接对光绪帝的权威形成了伤害,更使光绪之下的帝党成员难以自处。因此,帝党主动发起攻势,将整肃目标指向最具代表性的后党主和派大臣。对战时内靠慈禧太后,外当李鸿章主和路线枢纽,而帝党菁英始终无法扳倒的军机大臣孙毓汶及徐用仪展开激烈攻讦。

光绪对孙、徐二人的不满,几乎在中日和议成立后马上爆发。失去为和议大局考量的顾虑,光绪与孙、徐间最后一点薄弱的君臣情分也不再顾忌。

作为亲太后势力在朝中的代表,孙毓汶遭受攻击后以退为进,为整个亲太后集团的利益考量,主动告假申请开缺。将主和恶名承担在自己身上。光绪随之下旨批准孙氏隐退,战争期间力抗帝党而不倒的孙毓汶就此轻松出局。帝党随之再攻徐用仪,此次光绪帝亲自出马,直接下令停止徐用仪入直,之后更论令徐用仪退出军机并总理衙门。慈禧太后并未对此加以反对。

轻易罢去孙、徐两位后党军机大臣,光绪及帝党似乎在权力斗争中大占上风。但后党的反扑紧接着就跟了上来。

光绪二十一年十月,吏部右侍郎汪鸣銮、户部右侍郎长麟,并以召对妄言褫职。

慈禧整肃汪、长二人,实是因二人为帝党中的骨干份子。汪、长二人俱为翁同龢门下要角,帝党中坚。而且两人均官至侍郎,分别行走总署,会办督办军务处,长麟尤其受恭王赏识。对帝党少壮精锐的整肃,确实颇具威慑效果。

但后党的反扑并未结束,四个月后的光绪二十二年(1896)二月,刚刚由由翰林院编修转为江西道监察御史的杨崇伊上疏纠举帝党中坚文廷式。杨崇伊攻讦文廷式的罪名,在“遇事生风,常在松筠庵廣集同类,互相标榜,议论时政,聊名人奏。并有与太监文姓结为兄弟情事”等等。在前一项指控中,杨崇伊尤其举出文廷式“指使安维峻言事,安发谴敛银万于送行”,而后一项则将文氏与一年于前,因玉铭一案,传为珍妃经手纳贿,获罪遣送打牲乌喇之太监闻德兴绑到一起,火上加油,落井下石。开启慈禧盛怒之契机,一攻成办。

而文廷式在帝党崛起以来,一直为翁同龢出谋划策之谋主,隐隐然有翁之后帝党下代领袖之望。至此遭后党摧折,帝党可谓损失惨重。

甲午停战之后,帝后两党双方由逼退孙敏汶、徐用仪开始的几回合交锋,慈禧在人事倾轧中的成果,不能不认为仍胜于帝党。孙、徐二人行走军机多年,孙敏汶尤为后党首席谋士逾十年,但经中日甲午(1894)之役的折损,孙、徐二人已因主持合议,集众谤于一身,而走到尽头。如果二人收到攻击时慈禧仍予以力挺,则众议滔滔,非但二人不能久安其位,反令战孙、徐二人包揽的议和罪责,转于慈禧太后之身,当然是败招。是以,孙、徐二人的去位,一方面可令帝党难以再以此事发力,另一方面也有利于后党对内凝聚向心力,提升斗争意识。而此后慈禧断然对帝党中坚的汪、长下手,李鸿章势力的遗脉便乘机靠拢过来,皆关系于此;

而帝党成员,自光绪以下,在中日换约事无可挽后,即主动发起对后党的人事攻势。然在慈禧太后几近放弃的态度下,罢免了孙敏汶、徐用仪这两个指标性人物,反为后党的派系反击提供了合理性;而在此之前,为了充分达到拔除孙、徐之日的,帝党又已在翁同龢入直总署一事情上,作出了妥协。而帝党自从战争开始以来接连被罢去志锐、安维峻、汪鸣銮、长麟、文廷式这些核心骨干,这就使其后帝党在人事斗争中之折损,显得代价更大。

乘火打劫:慈禧太后培植后党力量力压帝党最终做大

甲午战争期间,慈禧看上去对李鸿章颇为照应,但这并非表示慈禧太后反对帝党借战事之便打击李鸿章与淮系北洋;相反地,李鸿章与淮系更似慈禧用以对抗帝党的工具,既承当帝党进攻的锋锐,也可转移朝局针对的目标。并且经此过程,李鸿章也必从之前最强疆臣,手握大清国防之重的地位跌落,可谓一举数得。于是趁此时机,慈禧太后也同时悄悄地展开掌控未来军权的步骤。而此时出面与帝党争夺军权的关键人物,就是光绪二十年(1894)七月方入京,九月而是九日(10月27日)奉旨取代体仁阁大学士福锟为步军统领的原西安将军荣禄。

甲午年(1894)九月的人事安排,荣禄接下此一二十年前的老职务九门提督,掌京畿兵权,其实是为了以作为日后行走督办军务处及十一月进入总署行走,进一步趋近核心作的准备。

当帝党在光绪二十一年(1895)同月,逼退了久居兵部尚书的军机大臣孙敏汶后,荣禄在督办军务处中的决策地位必然愈见加重。此时由翁同龢、李鸿藻等人日记中可以发现,自恭亲王、翁同龢、李鸿藻行走军机,庆王多在总署后,督办军务处常处实务的,就是荣禄与长麟。长麟为帝党要员,如光绪与翁同龢在督办处的耳目。而荣禄则形同后党的耳目。至光绪二十一年(1895)六月,荣禄实授兵部尚书,而十月长麟被罢黜,帝后两党在督办处的消长已分出胜负。在甲午战事过去,督办军务处功能渐受淡视之时,后党却借由荣禄统摄兵部与督办处,逐步落实主导以北洋为基础,进行国防武力改造。此项改造更为荣禄掌控兵部,开出一条平坦大道。直出帝党众人之意料。

后党借掌握军事重建主导权,进而接收淮系北洋垮台后所释放的庞大资源,一举取得举足轻重的北洋要缺,从而为后党获得了及其雄厚的政治实力,从而使慈禧太后再度重回主流道路,在此后两年内愈加通畅。而帝党原本志在必得且寄予厚望的北洋军权完全落入了后党手中,这成为日后帝后党争最终决胜的关键。

另一方面,比起后党之失去孙、徐两位军机大臣,后党对帝党的还击在成的影响尤其重大。相对于孙敏汶、徐用仪已入军机日久的身份,汪鸣銮、长麟、文廷式,包括之前被罢斥而出的安维峻和志锐,却是帝党核心菁英,日后的提升空间极大。汪、长二人实已具备行走军机之条件,且备受各方之肯定;而资望尚次,但潜力极大之文廷式,已经隐然为翁同龢着意养成,在汪鸣銮等人之后的第三梯队领袖。

甲午战事以来,志锐、汪鸣銮、长麟、文廷式的依次遭贬逐,使帝党在战后权力格局发生大变革的时刻,却遭遇了派系核心饱经摧残的窘境,极大影响帝党人事角逐与资源竞逐的实力。帝党队伍组成的特点,在于核心人物皆为翁同龢由两榜高中者中提携出身,作为主力。这批青壮菁英,固然锐气十足,忠于光绪及其派系。但在拓展人脉的能力与合纵连横条件上,远不如后党人物。一切运作,皆须以清流南派菁英为主的帝党成员,步步为营以竟全功。但帝后两党对抗白热化后,帝党中坚人物却一个个遭后党打击,中坚摧折,后继乏人,人事争夺便难以着力。面临如此困局的帝党为增强战力,只有在更积极自忠于光绪的少壮派士大夫中,扩大延揽。这也是帝党领导人光绪以及翁同龢开始与维新势力产生联系的重要原因。但是,相较于志、汪、长、文诸帝党中坚,维新人士政治阅历更浅,能力与政治手段更粗暴生涩。为符合借维新事业再建光绪与帝党权威的目标,则只有诉诸更极端激烈的手段。而后党在此之前夺下的北洋军权与雄厚的政治实力此时发挥出威力。可以说戊戌变法的悲剧,实于甲午战争之中便已远伏其端。

尴尬的逆转:帝党转向变法但已注定失败

光绪四年( 1878) 曾纪泽说:今世所谓清议之流,不外三种。上焉者,硜硜自守之士,除高头讲章外,不知人世更有何书。井田、学校必欲遵行,秦、汉以来遂无政事。此泥古者流,其识不足,其心无他,上也。中焉者,好名之士,附会理学之绪论,发爲虚悬无薄之庄言。或陈一説,或奏一疏,聊以自附於腐儒之科,博持正之声而已,次也。下焉者,视洋务爲终南捷径,钻营不得,则从而诋毁之。以媢嫉之心,发爲刻毒之词。就三种评之,此其下矣。

然后曾引申而言之:

中西通商互市,交际旁午,开千古未曾有之局,盖天运使然。中国不能闭门而不纳,束手而不问,亦已明矣。穷乡僻左,蒸汽之轮楫不经於见闻,抵掌拊髀,放言高论,人人能之。登廊庙之上,膺事会之乘,盖有不能以空谈了事者。

时当光绪初年,正是清流崛起庙堂,声望正隆之日。曾纪泽笔下写“清议”,刻画的都是那个时候的清流。他以“中西通商互市”为“天运使然”,为“不能闭门而不纳”,实际是承认并主张洋务的势有必至和理所当然。从这个角度打量清议,正如在数期之前的《重读甲午》中我们已经陈述的那样,以“泥古”反洋务; 以“博持正之声”反洋务; 以“钻营不得,则从而诋毁之”反洋务,的清流种种论调,便都成了既与势相悖,又与理相悖的行为。清流总体地反洋务是那个时候显然可见的事实。

李鸿章久在与清流人物交锋的过程和事实之中,曾慨叹道:“凡事皆鄙人一手提倡,其功效茫爲捕风,而文人学士动以崇尚异端光怪陆离见责”,又谓自身“三十年来日在谣诼之中,而祸福得失,久置度外”。

其所称“文人学士”和“谣诼”对应的即是清流人士和清议。 “泥古”、“持正”和“以崇尚异端光怪陆离见责”,说的都是清流之反洋务,根由全在于清流守“故习”而不“通变”,尤其在于清流不能容忍“以夷变夏”。因此,正如我们之前指出的那样。“三十年来”的这些事实作反衬,甲午年群起议战拒和的清流,即是之前反对洋务的同一群人。

但事件后推一年。至乙未(1895)年已群聚于变法和“求新”大旗之下,以“求新”和“西学”相表里的,也同时这一群原来的清流人物。这不能不算是一种脱胎换骨之变。作为三十年历史的延续,清流及其后续的帝党与以李鸿章为代表的洋务派,在外观上依然各秉渊源而各成一派,但就内里而言,变化中的原清流已越来越深地进入了曾纪泽所谓的“事会之乘”,从而在实际事物的操作中越来越真切体味到十六年前曾纪泽所阐述的洋务之“势有必至”和“理所当然”。

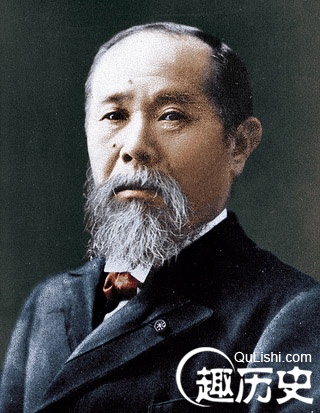

一则出自日本人的记载说,马关议和之日,李鸿章在备受磨难同时,又深为反思和前瞻,并对伊藤博文直言:

在此,我不得不坦白地讲,此次交战获得两个良好结果,这就是: 第一,欧洲陆海军之战术方法,并非应有白人所独有,黄人亦能用之,并证明可收到实效; 第二,日本非常之进步足以使我国觉醒。我国长夜之梦,将因贵国的打击而破灭,由此大步进入醒悟之阶段。

回顾李鸿章早年在层层冲击下识世变入洋务,

因“打击”而“醒悟”从事洋务的个中三昧已久知而备尝。因此他相信残酷的战争尤其会大幅度地改变中国人的思想世界。

以这种反思和前瞻比照甲午战后的清流一派,则无异是李鸿章预言和期待的事,正在成为和已经成为发生在他们身上的现实。这些人在战争与反对议和的动员下汇拢,其汇拢的过程自始至终是共指李鸿章为祸首和公敌。但时逢中日之战,则身在中日之间。当他们由倭人“弹丸黑子”而“全力敝我”发问,以追索和搜寻“中国之所以不振者”,则又不能不在追索和搜寻的过程中,走入古今中西的对比与反思。于是,这些被战争与反对议和召聚起来以怒骂痛诟相呼应的清流士人因之而一个一个移其重心,前后相接地走近和亲近那些被他们九日所排拒的种种物事。

于是而有沈曾植谋“开学堂、设银行”,筑“东三省铁路”;文廷式“请各省开矿”;王鹏运説“经国要图,洋务爲急”;陈炽倡“立商部”、“行钞法”、“铸银钱”、“修铁路”、“广轮舟”、“开矿政”、“立书信馆”、“徵烟酒税”;孙诒让以“广求君子之通洋务者,与共撑时局”爲“今之要事”,以及张元济切论“自强之道,自以兴学爲先”;李端棻奏议“广立报馆”、“选派游历”,等等。

而对照前后,这之中被列为要目的东西,许多都是李鸿章已经做过或心中想做却之前一直被清流所阻挠的事情。所以群起的清流虽以“吾党”、“吾辈”和“同志诸公”、“力求振作之党”自立称谓集为一类,自觉地把自己同别人区分开来,但他们用来表达主张的中心观念和基本观念,却依然是以洋务爲中心的三十年历史过程内产出的“自强”和“富强”。这种见之于甲午战后的事实醒目地説明:他们虽以怒目相向对李鸿章,而由世路经历而在主张上依然蜕变而为李鸿章之路所折服。

不同之处的是清流群起大张“自强”和“富强”,其要务在“变法”。所以当日的士议,便多见“兴利除弊,变法致强”的总括,以及“非变法制,不足以除锢习,振人心”,即“非变法制”不足以语“自强”的推断,更“愤懑诫诧”一点的,还有“我中国非变法不特不足以自强,实不足以自存”的危言醒世,等等。这一类主张出自士人阶层的共鸣,而后是“近今风尚,竞谭西学,而有志之士,皆思变法,以支危局,此亦运会使然”。变法成了自强和富强的必有之义和必经之路。甲午之后的变法自强不同於庚申之后的借法自强,其核心在于“变法制”、“除锢习”所对应的都是中国之固有,从而是中国的自身。所以,相比于借法之重心在于移接外邦之物,则这种“竞谭西学”而“皆思变法”的重心所在,是在以彼邦之物为法式来丈量和改造中国固有之物。在这个过程里,同样由借法开始求富强的日本,在打败中国的同时又恰到好处地为中国人提供了变法致强的实例和说服力。遂使刚刚被日本打败,并因此而注视日本后来居上的中国人,成为了被事实说服的对象。

与变法同义的“明治维新”,日本人证明了借法不敌变法,而后是“图存”的中国人不能不由借法而急趋变法。从这个意义上,甲午战争,日本不仅在战争中打败了中国,而且影响深远地改变了三十多年以来中国人的思想和社会走向。于是,以洋务为中心的历史终于过去,继之而起的是变法成了支配人心并主导时世的观念。遂有谭嗣同日后所説的“今日中国能闹到新旧两党流血遍地,方有复兴之望”,其言之决绝悍猛实爲有清二百多年士林所未有。因此熟识人物掌故的瞿兑之后来追敍这一段史事,总论之曰: “清流始旧而继新,洋务本新而反趋於旧”。

问题在于,清流帝党这个转变的过程,恰好是来自对洋务派的极力打击和摧毁之的过程。当原本不通庶务的清流士人摧毁了洋务势力从而自己登上政治前台,与实际事务接触从而重新产生了之前洋务派已经产生过的觉悟时,他们已经将所有政治对手赶到一处,锻造出一个无比强大的政敌后党。同时,也由于上文所述,在极力扩张势力范围时遭受打击造成的后继乏人与军权旁落,配合着愈发走向极端和激烈的变法之望与粗暴生涩的政治手腕,戊戌悲歌的序章在甲午落幕之时已经唱响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。