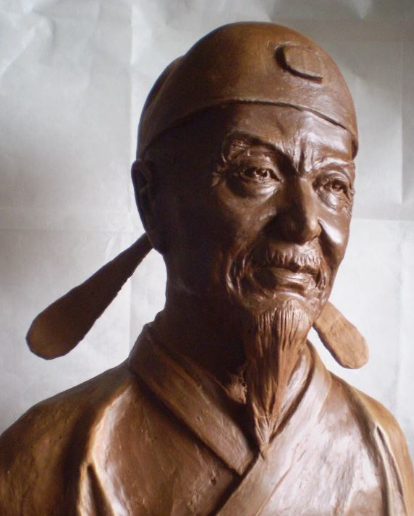

南宋名臣崔与之(1158-1239)以“八辞参知政事,十三辞右丞相”的传奇事迹闻名史册,其仕途轨迹横跨地方治理与中央决策核心,官阶最高升至正一品宰辅之位。这位岭南士大夫的官职变迁,不仅折射出南宋政治生态的复杂性,更成为中国古代士人“以道事君”精神的典型注脚。

一、地方治理:从司法参军到封疆大吏的历练之路

崔与之的仕途始于绍熙四年(1193年)进士及第,初授浔州司法参军,开启其长达四十余年的地方治理生涯。在广西提点刑狱任上,他以“秋毫无扰”的作风著称,巡视郡县时自备盘缠、谢绝接待,甚至将公款结余上缴国库,此举被《宋史》赞为“清介之操,始终如一”。

嘉定十三年(1220年),62岁的崔与之迎来仕途转折点,以焕章阁待制身份出任成都知府兼成都路安抚使。面对四川军政混乱的局面,他推行三项改革:

整肃军纪:通过“尽护四蜀之师”的举措,将分散的州军统一调度,扭转了“将不知兵,兵不知将”的积弊。

发展边贸:在川陕交界设立榷场,以茶叶、丝绸换取战马与粮食,形成“兵精粮足”的边防体系。

举贤任能:推荐吴纯臣、温若春等数十人入仕,其中史学家李心传更由平民直授史馆进士。

两年后,崔与之升任四川制置使,总揽四路军政大权,其治下的四川成为南宋最稳定的边疆地区,赢得“西蜀福星”的美誉。此时他的官阶已达从二品,位列地方最高行政长官之列。

二、中央决策:从礼部尚书到宰辅的巅峰跨越

嘉定十七年(1224年),崔与之在四川制置使任满后,朝廷连续升迁其官职:

礼部尚书(正三品):主管礼仪、科举等事务,相当于现代中央宣传部兼教育部、文化部部长。面对此职,崔与之三次请辞未获准后,竟“未等朝廷答复即擅自归乡”,此举被后世称为“史上最任性辞职”。

参知政事(从一品):南宋副宰相职位,相当于国务院副总理。崔与之八次推辞此职,理宗皇帝不得不派使者携“手诏”至广州劝进,仍被其以“年高德劭”为由婉拒。

右丞相兼枢密使(正一品):南宋最高行政长官,统领文武百官。嘉熙元年(1237年),理宗以“国之望也”为由强授相位,崔与之却以“目昏手颤”为由坚辞,最终创下“十三辞相位”的纪录。

尽管崔与之始终未赴任宰辅,但其获得的官阶已达南宋文官顶点。朝廷为表尊崇,特授其“观文殿大学士”荣誉头衔,并累赠太师、南海郡公,谥号“清献”,成为岭南地区首位获此殊荣的士大夫。

三、官阶背后的政治密码:清廉与权力的博弈

崔与之的官职变迁,深刻揭示了南宋政治的三大特征:

清廉资本的积累:从地方到中央,崔与之始终以“不增置产业”“唯载归艎之图籍”的形象示人。这种超脱物欲的姿态,使其在党争激烈的南宋政坛成为“道德标杆”,连对手贾似道也不得不承认其“盛德清风”。

宰辅任命的困境:南宋宰相多由外戚、权臣或武将担任,崔与之作为岭南士大夫的代表,其晋升既反映了理宗试图平衡各方势力的努力,也暴露出地方精英进入中央决策层的艰难。

学术流派的影响:作为岭南首个学术流派“菊坡学派”的创始人,崔与之主张“经世致用”的实学思想,这与当时流行的空谈性理之风形成鲜明对比。其学术地位为其拒绝相位提供了精神支撑,也使其成为后世士人效仿的典范。

四、历史回响:崔与之的官阶遗产

崔与之的仕途轨迹,对南宋乃至后世产生深远影响:

地方治理范式:其在四川推行的军政改革,被后世称为“崔与之模式”,成为南宋边疆治理的经典案例。

清廉文化符号:文天祥在《崔清献公神道碑》中评价其“跨映一代”,其“无以嗜欲杀身”的家训被编入《宋史·循吏传》,成为官员廉洁教育的范本。

士人精神标杆:崔与之“以道事君”的选择,与同时代的真德秀、魏了翁等理学家共同构建了南宋士大夫的道德高地,对后世如海瑞、于成龙等清官产生深远影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。