在电视剧《军师联盟》中,荀彧与崔琰联手设局,以生命为代价逼迫曹操立曹丕为太子,这一情节将两位汉末名臣的悲剧命运推向高潮。然而,当我们将目光从荧幕转向史书,会发现这段扣人心弦的权谋博弈,实则是现代编剧对历史碎片的艺术重构。

一、史实考据:历史记载中的沉默

荀彧与崔琰的交集

据《三国志》记载,荀彧与崔琰虽同为曹操麾下名臣,但并无直接合作的明确记载。荀彧早年在袁绍阵营时便已看出其“难成大事”,转投曹操后成为其核心谋士,被曹操誉为“吾之子房”。而崔琰则是在袁绍败亡后被曹操征辟,以刚直敢谏著称,曾因直言“明公来此不问仁义,却只在乎甲兵”而获曹操敬重。两人虽同为汉臣,但性格与职能差异显著:荀彧主内政与战略,崔琰主监察与选官,并无证据表明二人曾共同策划储君之争。

关键事件的史实缺口

剧中核心情节——荀彧与崔琰伪造书信诬陷曹植一党,实为无史可依的虚构。历史上,崔琰之死源于一封被断章取义的信件:曹操称魏王后,崔琰举荐的杨训上表称颂其功业,遭人非议“迎合权势”。崔琰阅信后写信给杨训:“省表,事佳耳!时乎时乎,会当有变时。”这封本意讽刺批评者的信件,被曹操解读为“傲视怨谤”,最终赐死崔琰。而荀彧之死则与曹操进爵魏公直接相关,他因反对曹操加九锡而失宠,最终“饮药而卒”。两人之死虽与曹操权力扩张有关,但并无证据表明这是二人主动设计的政治博弈。

二、历史逻辑:价值观与权力的博弈

荀彧与崔琰的底线:汉臣的自我定位

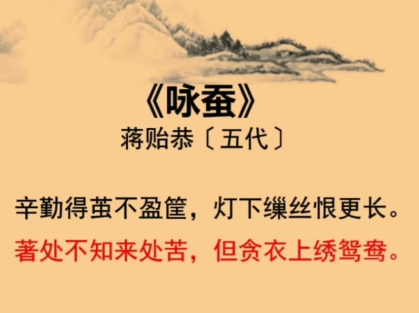

从《三国志》的记载中,可窥见二人行为的深层逻辑。荀彧自始至终以“匡朝宁国”为己任,他辅佐曹操的初衷是“奉天子以令不臣”,而非助其篡汉。当曹操意图进爵魏公时,荀彧明确反对:“秉忠贞之诚,守退让之实;君子爱人以德,不宜如此。”这种价值观的坚守,使其成为曹操权力扩张的阻碍。崔琰亦然,他虽为曹操所用,却始终以“清河名士”自居,其选拔官员“以品行与社会评价为准”,甚至敢当面斥责曹丕游猎无度。这种刚直,本质是对汉末名教价值观的捍卫。

曹操的权力困境:价值观的制衡

曹操虽以“枭雄”形象著称,但其权力始终受到汉臣价值观的制约。建安十九年,伏皇后因谋诛曹操被废,曹操以“阴怀妒害,包藏祸心”为由将其幽闭致死,并诛杀伏氏宗族百余人。然而,这种血腥镇压并未彻底消除反对声音。荀彧之死引发士人悲痛,献帝甚至“停止宴饮奏乐”以示哀悼;崔琰被赐死后,毛玠因同情其遭遇而被下狱,曹操虽未处死毛玠,却借此警告群臣:“今言事者白珩不但谤吾也,乃复为崔琰触望。”这些事件表明,曹操的权力扩张始终面临价值观的隐性制衡。

三、艺术虚构:历史缝隙中的戏剧重构

《军师联盟》的叙事逻辑

电视剧通过虚构荀彧与崔琰的布局,将历史碎片串联成完整的权谋叙事。剧中,曹操称王后写下“活”字,杨修解读为“拆门重建”,而荀彧却洞悉其意:“入此门,方可活。”这一细节暗示,汉臣与曹魏的矛盾已不可调和。编剧借此将荀彧之死与储君之争绑定,通过“伪造书信”的惊险情节,强化了戏剧张力。然而,这种重构虽符合现代观众对权谋剧的期待,却偏离了历史真实。

历史与艺术的边界

艺术创作需在历史真实与叙事需求间寻找平衡。荀彧与崔琰的悲剧,本质是汉末价值观与权力扩张的冲突。剧中将二人之死归因于主动设局,虽能凸显其忠贞,却弱化了历史中更复杂的权力博弈。例如,曹操对荀彧的矛盾态度:他既需荀彧的治国之才,又忌惮其影响力,最终通过调离朝廷、馈赠空食盒等手段逼其自尽。这种“软刀子杀人”的权谋,远比虚构的“布局”更符合曹操的实用主义性格。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。