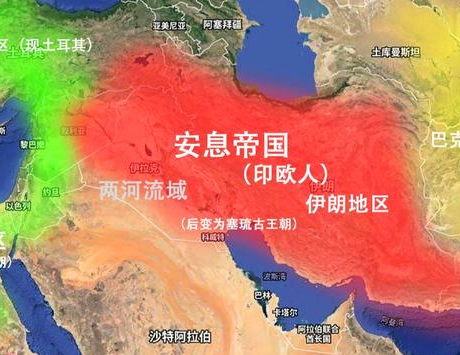

在古代欧亚大陆的权力版图中,罗马帝国与安息帝国(帕提亚帝国)的百年对峙堪称经典。尽管罗马以军事征服著称,却始终对安息保持战略忌惮,甚至在卡莱战役等关键战役中遭遇惨败。这种“强者畏弱”的悖论,实则源于安息在军事战术、地缘战略与经济韧性上的独特优势。

一、军事战术:骑射与机动性颠覆罗马传统战法

安息帝国的军事体系以骑兵为核心,其战术设计直击罗马步兵方阵的弱点。在卡莱战役中,安息名将苏雷纳率领1万骑兵,通过“诱敌深入—沙漠围困—骑射消耗—重骑突击”的四步战术,将克拉苏的4万罗马军团逼入绝境。具体表现为:

沙漠战术:安息骑兵故意示弱,将罗马军引入无水的卡尔海沙漠,利用高温与缺水瓦解敌军士气。

骑射压制:轻骑兵以“帕提亚回马箭”战术,在罗马军阵前保持安全距离,通过密集箭雨削弱敌方有生力量。据记载,安息弓骑兵的箭矢射程可达200米,而罗马标枪仅能投掷30米。

重骑突击:当罗马军阵因箭雨出现混乱时,安息铁甲重骑兵(“帕提亚猫弗拉克”)从侧翼发起冲锋,其人马俱甲的设计可有效抵御罗马短剑攻击,而长矛突击则能直接撕裂步兵方阵。

这种“非对称作战”模式,使罗马引以为傲的军团战术在沙漠与骑兵的双重打击下彻底失效。安东尼远征安息时,其10万大军同样因安息骑兵的持续骚扰与筑垒线焚毁,最终折损3万精兵。

二、地缘战略:丝绸之路枢纽的“经济盾牌”

安息帝国的战略价值不仅在于军事,更在于其控制丝绸之路中段的独特地位。作为连接东西方的贸易枢纽,安息通过垄断丝绸、香料与宝石的转口贸易,构建起强大的经济韧性:

贸易垄断:安息对丝绸之路的控制使其成为罗马与汉朝之间的唯一中介。罗马贵族对丝绸的狂热需求,迫使罗马每年需向安息支付相当于1.2万磅黄金的贸易额。这种经济依赖使罗马无法承受长期战争对贸易通道的破坏。

城市网络:安息在木鹿、赫卡通皮洛斯等城市建立军事要塞与贸易中心,形成“以商养战”的循环。例如,木鹿城凭借其战略位置,成为安息抵抗罗马东侵的前沿基地,同时通过税收与贸易抽成积累战争资金。

地理屏障:安息核心区位于伊朗高原与两河流域,其沙漠与山地地形天然限制了罗马重装部队的机动性。图拉真东征时,虽一度占领美索不达米亚,却因无法突破扎格罗斯山脉的防御,最终被迫撤军。

三、政治韧性:松散联邦制下的生存智慧

安息的政治结构虽被罗马视为“软弱”,实则暗含抵御外敌的生存智慧。与罗马高度集权的行省制不同,安息采用“联邦制+贵族自治”模式:

地方自治:安息帝国由多个半独立的小王国与城邦组成,地方贵族拥有军队与财政权。这种结构虽削弱中央控制力,却使罗马无法通过“斩首行动”瓦解帝国——即使首都泰西封沦陷,地方贵族仍可组织抵抗。

宗教凝聚力:安息祆教(琐罗亚斯德教)的统一信仰,强化了帝国对多元族群的控制。例如,在图拉真东征期间,安息境内的亚美尼亚人、米底人虽对罗马持观望态度,却因宗教认同最终选择支持安息王室。

外交灵活性:安息善于利用罗马内部矛盾,通过支持敌对势力(如安东尼与屋大维的权力斗争)或挑动罗马盟友叛乱(如亚美尼亚王位纠纷),消耗罗马战争潜力。

四、历史回响:从卡莱到尼西比斯的百年博弈

罗马对安息的恐惧,在历史战役中不断被印证:

卡莱战役(前53年):克拉苏军团全军覆没,罗马首次在东方遭遇决定性失败,克拉苏本人被斩首,头颅成为安息王室的酒器。

安东尼远征(前36年):10万罗马军因安息骑兵的持续骚扰与筑垒线焚毁,最终折损3万精兵,安东尼被迫撤军。

尼西比斯战役(217年):卡拉卡拉皇帝率军入侵安息,虽初期洗劫安息陵寝,却因士兵叛乱被近卫军刺杀。新帝马克里努斯与安息达成和约,支付2亿塞斯特尔提乌斯赔款换取和平。

这些战役表明,安息虽在正面战场难以彻底击败罗马,却能通过持久战、经济战与地理战,使罗马陷入“胜利者诅咒”——即占领土地的收益远低于战争成本,最终迫使罗马放弃征服企图。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。