在中国姓氏文化的长河中,宇文氏作为典型的北方少数民族汉化姓氏,其命运沉浮与民族融合、政权更迭紧密交织。从辽东草原的鲜卑部落到隋唐时期的政治舞台,再到明清以来的姓氏变迁,宇文氏的演变轨迹不仅是一部家族史,更折射出中华文明多元一体的历史进程。

一、宇文氏的起源:匈奴与鲜卑的血脉交融

宇文氏的起源可追溯至匈奴南单于远支与鲜卑部落的融合。据《周书·文帝纪》记载,南北朝时期,鲜卑部落联盟首领葛乌菟的后裔普回因狩猎时获玉玺,上刻“皇帝玺”三字,遂以“宇文”为氏。其中,“宇”象征天穹,“文”取“纹章”之意,合意为“天子印纹”。另一说认为,宇文部本为东部鲜卑与匈奴余部融合而成,至南北朝时形成独立部落联盟。

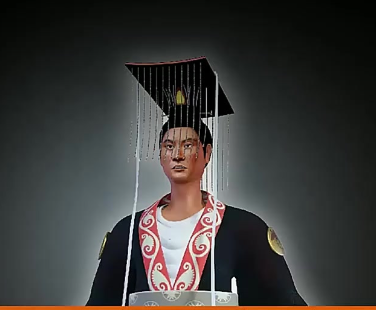

北魏时期,宇文氏随军迁徙至代北(今山西大同),形成以太原郡为核心的聚居区。北周建立后,宇文泰推行“关中本位政策”,大量族人迁入关中(今陕西西安),使长安成为新的政治文化中心。这一时期,宇文氏达到鼎盛,成为北周皇族姓氏,其宗室成员遍布朝堂,形成“宇文半朝”的盛况。

二、隋唐易代:宇文氏的首次大规模改姓

隋文帝杨坚代周建隋后,对北周宇文皇族展开空前绝后的屠戮。据《隋书》记载,杨坚共计诛杀周朝文帝子孙25家、节闵帝及明帝子孙6家、武帝子孙12家,连北周宣帝宇文赟的两个婴儿也未能幸免。这场屠杀导致宇文氏宗室几乎灭绝,幸存者被迫改姓以躲避追杀。

敦煌文书P.2005《沙州都督府图经》残卷中可见“于文达”“于文礼”等姓名,印证了《隋书·经籍志》所述“去宇存文,复加邑旁”的改姓方式。洛阳出土的宇文琬墓志则记载其“隐宇文为于氏,托言河南洛阳人”,进一步证明宇文氏后裔通过改姓实现身份隐匿。与此同时,部分宇文氏成员因赐姓政策改从他姓,如北周武帝赐姓赵文表、赵昶为宇文氏,其后裔在隋唐时期可能恢复原姓或另择新姓。

三、唐宋转型:文化认同下的姓氏重构

唐代,宇文氏虽被列入《氏族志》第三等“代北虏姓”,但其政治影响力已大不如前。据《新唐书·宰相世系表》统计,唐代宇文氏官员仅存九人,与北周时期“宇文半朝”的盛况形成鲜明对比。为寻求文化认同,部分宇文氏后裔通过攀附中原望族重构身份。例如,《新唐书·艺文志》著录的《宇文氏谱》竟将家族起源攀附至姜子牙后裔,这种文化重构在吐鲁番阿斯塔那墓群出土文书中亦有印证。

北宋时期,宇文氏后裔通过学术传承延续文化血脉。元丰七年(1084年),宇文虚中在汴京太学讲授《周礼》时,特别强调“六官制度实启三省六部”,试图通过制度追认强化家族历史地位。金代宇文懋昭著《大金国志》,在记录女真风俗时屡屡比附鲜卑旧俗,这种书写策略暗含对祖先文化的隐性表达。

明朝初年,朱元璋下令“胡服、胡语、胡姓一切禁止”,导致汉族复姓遭受严重打击。宇文氏作为源于胡人的复姓,在此次禁令中首当其冲。底层官吏的粗暴执行使得大量宇文氏成员被迫改姓,其中“宇”姓成为主要选择。例如,山西代县现存宇文氏军户后裔多改姓“宇”,而江西婺源的南迁文士则通过篆书书写祭文等方式保留文化记忆。

清代以来,宇文氏人口逐渐恢复,但复姓形式已难重现昔日辉煌。据2025年最新统计,宇文姓人口排名第551位,约2.1万人,主要分布于晋陕交界地带及东北地区。当代学者宇文所安(Stephen Owen)以研究唐诗享誉国际,其专著《初唐诗》《盛唐诗》被哈佛大学列为汉学必读书目,成为宇文氏文化传承的现代典范。

五、姓氏变迁的深层逻辑:文明融合的微观史

宇文氏的姓氏变迁史,本质上是中华文明“多元一体”格局的微观呈现。从匈奴鲜卑的部落联盟到北周皇族的显赫地位,从隋唐时期的政治打压到明清以来的文化重构,宇文氏的每一次转型都深刻反映着民族融合、政权更迭与文化认同的复杂互动。

山西代县七旬老者用鲜卑语吟唱《敕勒歌》,江西婺源发现用篆书书写的宇文氏祭文,这些文化碎片证明:尽管宇文氏的复姓形式已逐渐淡化,但其承载的民族记忆与文化基因,早已通过单姓传承、学术研究与民间习俗等方式,深深融入中华文明的血脉之中。正如陈寅恪所言:“北朝胡汉之分,不在种族而在文化”,宇文氏的千年流变,正是这一论断的最佳注脚。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。