“远交近攻”作为中国古代最具影响力的战略思想之一,不仅深刻改变了战国格局,更成为后世地缘政治的经典范式。这一策略由战国时期纵横家范雎于公元前266年向秦昭襄王提出,其核心在于通过分化敌方联盟、逐个击破邻国,最终实现统一目标。这一战略的提出与实施,既是对当时国际形势的精准判断,也是对传统军事思想的创新突破。

一、战略背景:战国格局的破局需求

战国中期,秦国虽国力强盛,但面临六国合纵的威胁。秦昭襄王初年,权臣魏冉主导的“越韩攻齐”战略暴露出致命缺陷:秦军长途奔袭齐国,虽短暂占领刚寿(今山东阳谷),却因韩魏隔绝无法巩固战果,反而让齐国联合楚、赵反攻,导致秦国前功尽弃。这种“舍近求远”的扩张模式,使秦国陷入“战线过长、补给困难、盟友疏离”的三重困境。

范雎的入秦恰逢其时。他因遭魏国相国魏齐迫害,化名张禄隐居咸阳,通过分析秦国对外战略的弊端,提出“越韩魏而攻强齐,非计也”的论断。他以齐国伐楚的教训为例:齐军虽破楚军、拓地千里,却因无法跨越韩魏控制新占区,最终被诸侯联军击败。这一历史案例直观揭示了“远攻”的不可持续性。

二、战略内涵:地理逻辑与利益最大化

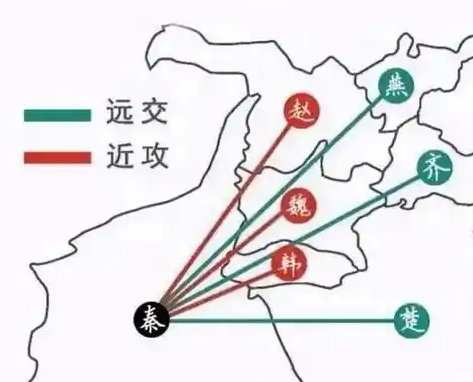

范雎在《战国策·秦策三》中系统阐述了“远交近攻”的核心理念:

地理优先原则:

“韩、魏,中国之处,而天下之枢也。”范雎将韩魏定位为“天下枢纽”,指出控制这两国即可切断楚赵与齐国的联系,形成对秦国有利的战略包围圈。他以“木之有蠹”比喻韩国对秦国的威胁,强调“天下有变,为秦害者莫大于韩”。

利益固化机制:

“得寸则王之寸,得尺亦王之尺也。”与传统“攻城略地”不同,该战略强调占领邻国土地后必须直接纳入秦国版图,而非设立傀儡政权。这种“消化式扩张”确保了秦国每场胜利都能转化为实际国力增长。

外交欺诈手段:

“远交”本质是临时性联盟。范雎建议秦国以“卑辞重币”笼络齐楚,甚至不惜“削地赂之”,其真实目的是防止远国与近邻结盟。当秦国攻灭韩魏后,齐楚自然成为下一阶段目标。

三、战略实施:从理论到实践的转化

秦昭襄王采纳范雎建议后,立即调整战略方向:

人事变革:

公元前266年,秦王驱逐专权的魏冉,任命范雎为相,为战略推行扫清障碍。

军事行动:

攻韩战略:秦军首先进攻韩国要塞荥阳(今河南荥阳),切断韩魏联系;随后北夺太行山要道,孤立上党郡(今山西长治)。公元前262年,秦赵为争夺上党爆发长平之战,韩国实际已丧失抵抗力。

伐魏战役:秦军通过攻占邢丘(今河南温县)迫使魏国附秦,随后以“五国伐齐”为契机,趁机夺取魏国河东之地。

外交运作:

秦国与齐国保持表面友好,甚至在公元前284年“五国伐齐”中仅派少量军队做象征性参与,避免与齐结仇。这种“两面手法”使齐国在秦灭六国过程中始终保持中立。

四、战略影响:统一进程的加速器

“远交近攻”战略的实施,使秦国在30年内取得决定性优势:

领土扩张:

秦国先后灭韩(前230年)、赵(前228年)、魏(前225年),将势力推进至大梁(今河南开封)和邯郸(今河北邯郸),直接威胁楚齐边境。

联盟瓦解:

六国合纵彻底破产。楚国因秦国“远交”政策放松警惕,被秦将王翦乘虚而入;齐国则因长期孤立无援,公元前221年不战而降。

理论升华:

该战略被后世奉为地缘政治经典。唐代杜佑在《通典》中评价:“范雎之谋,为秦建帝业之基。”近代学者梁启超更指出:“远交近攻者,实为帝国主义之鼻祖。”

五、战略启示:超越时代的智慧

“远交近攻”的核心价值在于其动态平衡思维:

利益排序:

通过地理距离划分敌友优先级,避免陷入多线作战困境。

风险管控:

以“远交”缓冲战略压力,为“近攻”创造稳定后方。

长期视角:

明确“远交”是阶段性手段,最终目标仍是统一。这种“分阶段实现终极目标”的思维,对现代国际关系仍具借鉴意义。

从战国沙场到现代地缘政治,“远交近攻”始终是人类争夺生存空间的核心逻辑。范雎的伟大之处,在于他将复杂的国际博弈简化为可操作的战略模型,使秦国从区域强国跃升为统一帝国。这一战略思想,不仅是中国古代军事智慧的巅峰,更是人类竞争史上的永恒课题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。