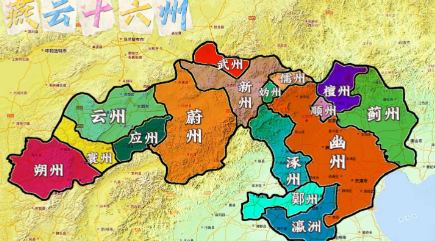

燕云十六州,这片涵盖今北京、天津北部及河北、山西东部地区的战略要地,自五代十国时期被割让给契丹后,便成为中原王朝与北方游牧民族长达四百余年的争夺焦点。其地势居高临下、易守难攻,是抵御外敌的天然屏障,却因后晋石敬瑭的卖国行径,沦为异族统治的“伤疤”,直至明太祖朱元璋派遣徐达、常遇春北伐,才终结了这段屈辱历史。

一、燕云十六州的割让:中原王朝的“战略缺口”

公元936年,后晋高祖石敬瑭为换取契丹支持,反叛后唐自立为帝。次年,他向契丹称臣、称父,并割让燕云十六州(含幽州、蓟州、云州等十六个州府)作为“投名状”。这一行为不仅使契丹疆域扩展至长城沿线,更让中原王朝失去北方屏障。此后,辽、金、蒙元等北方政权相继占据此地,对中原形成高压态势。

北宋建立后,宋太祖赵匡胤、宋太宗赵光义多次北伐,试图收复失地。979年的高梁河之战与986年的雍熙北伐均以惨败告终,宋太宗中箭乘驴车逃亡的狼狈场景,成为北宋军事软弱的缩影。1005年澶渊之盟的签订,虽换来百年和平,却以“岁币”为代价,进一步暴露了中原王朝在燕云问题上的被动。

燕云十六州的归属,始终是中原王朝的“心病”。后周世宗柴荣曾率军北伐,收复瀛、莫二州,却因突发疾病被迫撤军;南宋抗金名将岳飞在《满江红》中疾呼“靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭”,其“还我河山”的呐喊,正是对燕云失地的深切痛惜。然而,无论是北宋的“联金灭辽”计划,还是南宋的偏安一隅,均未能改变燕云被异族统治的命运。

蒙古崛起后,燕云十六州成为金、蒙交锋的前线。1234年金朝灭亡,蒙古人虽短暂控制此地,但内部争斗与农民起义的爆发,为中原王朝的收复埋下伏笔。元朝末年,皇族内斗频繁,73年间更换十位皇帝,国力衰微。至正二十七年(1367年),朱元璋在鄱阳湖之战中消灭陈友谅后,统一江南,收复燕云十六州被提上日程。

三、朱元璋的决断:徐达、常遇春的“闪电战”

1367年,朱元璋以“驱逐胡虏,恢复中华”为口号,命徐达为征虏大将军、常遇春为副将军,率25万明军北伐。此次战役的战略目标明确:直取元大都(今北京),收复燕云十六州。

1368年闰七月,明军攻克通州,元顺帝携后妃、太子弃城北逃。八月初二,徐达率军进占大都,改大都为北平府。至此,燕云十六州在脱离中原王朝430年后,重新回归汉人统治。这场战役的胜利,得益于朱元璋的精准判断与明军的快速机动:常遇春提出“直捣元都”的激进策略,徐达则以“稳扎稳打”的战术配合,仅用一年时间便完成历代中原王朝数百年未竟之业。

四、历史回响:燕云十六州的战略价值与明初巩固

朱元璋收复燕云十六州后,立即实施分封制度:命四子朱棣镇守北平(后迁都于此,即明成祖“天子守国门”的由来),九子朱桂镇守大同,以藩王拱卫边疆。这一布局不仅巩固了明初对北方的统治,更使燕云地区成为抵御蒙古残余势力的前沿阵地。

从石敬瑭割地到朱元璋收复,燕云十六州的沉浮史,折射出中原王朝与北方游牧民族的权力博弈。它的失而复得,不仅是军事胜利的象征,更是民族精神的重塑——当徐达的军队踏破元大都城门时,四百年的屈辱与抗争,终于化作一句“山河归汉”的呐喊。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。