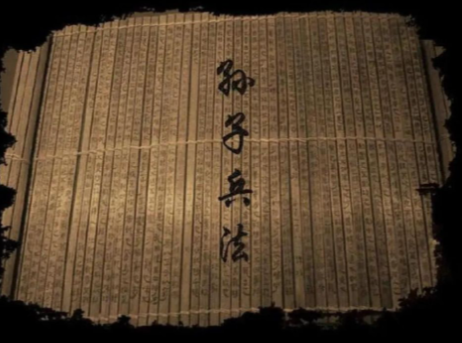

在中国古代军事思想史上,《孙子兵法》与《孙膑兵法》犹如双子星般璀璨,但前者始终占据着“兵学圣典”的至高地位,后者却长期湮没于历史尘埃。这种知名度差异的形成,既是时代背景的产物,也是思想内核、传播路径与文化符号化共同作用的结果。

一、成书背景:春秋战略奠基与战国战术实践的错位

《孙子兵法》诞生于春秋末期,正值诸侯争霸向兼并战争过渡的关键阶段。孙武以吴国争霸为背景,系统总结了车战时代的战略规律,其“全胜思想”“慎战观念”契合了诸侯国“以战止战”的现实需求。例如,《谋攻篇》提出的“上兵伐谋,其次伐交”战略层级,为吴王阖闾制定“西破楚、北威齐晋”的扩张方针提供了理论支撑。这种对战争本质的哲学化思考,使《孙子兵法》超越了具体战术层面,成为具有普世价值的战略经典。

反观《孙膑兵法》,其成书于战国中期,正值战争形态发生革命性变革之际。孙膑亲身参与桂陵、马陵之战,其军事思想深深烙印着“围魏救赵”“减灶诱敌”等经典战术的实践印记。例如,《八阵》篇详细记载了车骑步协同作战的阵法配置,《雄牝城》则针对战国城市林立的特点,提出攻城战术的分类标准。这种高度专业化的战术总结,虽对战国军事实践具有直接指导意义,却限制了其思想辐射的时空范围。

二、思想内核:战略哲学与战术技艺的维度差异

《孙子兵法》构建了完整的战略哲学体系。其核心思想可概括为“道天地将法”五要素,其中“道”作为战争合法性的最高准则,将军事行动与政治伦理紧密结合。这种“以道御术”的思维模式,使《孙子兵法》超越了单纯的技术手册范畴,成为治国理政的智慧源泉。例如,现代企业管理中广泛应用的“不战而屈人之兵”理念,正是对“全胜思想”的创造性转化。

《孙膑兵法》则更侧重于战术层面的动态博弈。其提出的“势备”理论强调通过奇正变换创造战场主动权,“必攻不守”思想则揭示了进攻性作战的精髓。这些战术原则虽具有高度的实战价值,但缺乏像“知己知彼”那样具有方法论意义的普适性概念。例如,马陵之战中孙膑利用地形与心理战设伏,这种具体战例的记载虽生动,却难以提炼出超越时代的战略规律。

三、传播路径:官方推崇与民间传抄的分化

《孙子兵法》的传播始终与官方意识形态紧密结合。自唐代列入《武经七书》成为武学必修教材,到宋代《十一家注孙子》的集大成编纂,再到明清时期被纳入科举考试内容,其经典地位不断被官方话语强化。这种制度化的传播模式,使《孙子兵法》逐渐演变为一种文化符号,甚至超越军事领域成为全民共识。

《孙膑兵法》的命运则充满波折。原书八十九篇在东汉末年已散佚,直至1972年银雀山汉墓竹简出土才重见天日。这种长期失传的状态,不仅切断了其思想传承的链条,更导致后世对孙膑军事思想的认知存在严重断层。例如,明代《武备志》收录兵书二百余种,却未见《孙膑兵法》踪影,足见其传播之艰难。

四、文化符号化:经典重构中的幸存者偏差

在文化经典的建构过程中,往往存在“幸存者偏差”现象。《孙子兵法》凭借其简洁凝练的语言风格(全文仅六千余字)、高度抽象的理论框架,成为后世注家竞相阐释的对象。从曹操“吾观兵书战策多矣,孙武所著深矣”的推崇,到日本战国武将武田信玄将“风林火山”旗印化用,再到拿破仑床头常备的法文译本,这种跨文化、跨时代的接受史,进一步巩固了其经典地位。

《孙膑兵法》则因语言平实、战例具体,难以引发后世学者的阐释兴趣。银雀山汉墓竹简出土后,虽经学者整理出版,但其学术影响力仍局限于军事史研究领域。例如,2023年国家图书馆“中国古代兵书线上专题展”中,《孙子兵法》作为镇馆之宝占据核心展位,而《孙膑兵法》仅作为辅助展品简要介绍,这种展览布局直观反映了两者在文化符号层面的地位差异。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。