战国初期,魏国凭借李悝变法率先崛起,成为首个称霸中原的强国。然而,自魏文侯逝世后,魏国逐渐陷入战略困境,最终在秦齐夹击下走向灭亡。尽管孙膑的出走常被视为魏国衰落的标志性事件,但深入分析历史脉络可见,其衰落实为政治、军事、外交、人才等多重因素交织的结果。

一、孙膑出走:人才流失的缩影而非根源

孙膑的悲剧源于魏国统治集团对人才的系统性排斥。魏武侯时期,吴起因遭权臣猜忌被迫投楚,标志着魏国人才政策的转折点。至魏惠王时代,庞涓为排除异己,诬陷孙膑通齐,致其受刑致残后逃亡齐国。这一事件暴露了魏国统治集团的两大弊端:其一,权力斗争凌驾于国家利益之上,庞涓为私利毁掉国家军事支柱;其二,人才选拔机制僵化,魏惠王拒绝任用商鞅,却重用庞涓这类妒才之辈,导致“西河学派”培养的精英大量外流。

但孙膑出走仅是人才危机的一个切片。据统计,战国时期从魏国流失的顶级人才包括:吴起(军事家)、商鞅(法家改革家)、孙膑(军事家)、张仪(纵横家)、范雎(战略家)。这些人在他国推动变法或军事改革,直接削弱了魏国的竞争力。例如,商鞅在秦国实施的军功爵制,使秦军战斗力飙升;范雎提出的“远交近攻”策略,则加速了魏国的战略孤立。

二、战略误判:四面出击的扩张陷阱

魏国衰落的核心在于战略定位的彻底失败。其地处中原“四战之地”,本应采取守势外交,但魏武侯、魏惠王两代君主却选择激进扩张:

三晋同盟破裂:魏文侯通过“兄弟之国”理念维系韩赵联盟,但魏武侯后期转向“统一三晋”战略,导致韩赵反目。公元前369年韩赵联军围攻魏惠王于浊泽,虽因内部矛盾撤军,但三晋同盟已名存实亡。

两线作战消耗:魏惠王同时与秦、齐、楚、赵、韩五国交战,马陵之战(前341年)中魏武卒全军覆没,太子申被俘,标志着魏国军事霸权的终结。

迁都大梁的战略失误:魏惠王为巩固东方霸权迁都大梁,却导致西部河西之地失控。商鞅趁机夺取河西,使魏国失去对秦国的战略缓冲带。

这种战略误判的本质,是魏国统治集团未能认清自身“地缘劣势”与“国力极限”。商鞅曾警告“非魏并秦,即秦并魏”,但魏国始终在中原争霸与西线防御间摇摆,最终两面受敌。

三、制度衰败:变法成果的全面退化

李悝变法虽使魏国崛起,但其改革成果在魏武侯后逐渐流失:

法治传统断裂:魏文侯废除世袭制、推行法治的举措未彻底落实,士大夫阶层仍享特权。相比之下,秦国通过商鞅变法建立“军功爵制”,实现社会流动性的根本变革。

经济改革停滞:魏国未能像秦国那样将经济资源集中于军事动员。连年战争导致“民疲兵弱”,而秦国通过“废井田、开阡陌”释放生产力,形成国力反差。

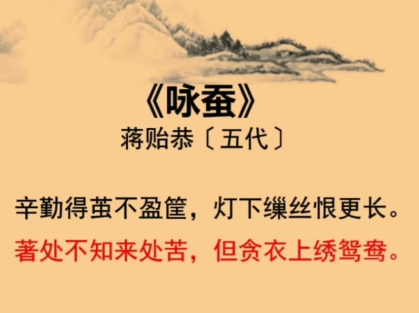

贵族势力复辟:魏惠王时期,旧贵族通过土地兼并和权力垄断阻碍改革。孟子曾批评魏惠王“上下争利,国则危矣”,指出其政策短视性。

这种制度性衰败,使魏国从“改革先锋”沦为“保守势力”,最终在竞争中被淘汰。

四、地缘困局:四战之地的必然悲剧

魏国的地理位置决定了其战略困境:

无险可守:地处中原核心区,缺乏山川屏障,易遭多面夹击。马陵之战后,齐、秦、楚、赵从东、西、南、北四个方向压缩魏国生存空间。

资源分散:为应对多线战争,魏国被迫分散兵力,导致“十则围之,五则攻之”的兵法原则无法实施。例如,桂陵之战中魏军主力被齐军牵制,后方被偷袭。

外交孤立:魏国在合纵连横中反复摇摆,既未与秦国建立长期同盟,又因欺凌韩赵失去三晋基础,最终沦为“众矢之的”。

这种地缘劣势,使魏国即使拥有短暂军事优势,也难以转化为持久霸权。

五、历史启示:系统性崩塌的深层逻辑

魏国的衰落揭示了一个古老真理:国家的兴衰取决于制度、战略与人才的协同效应。当魏国统治集团陷入权力内耗、战略短视和人才排斥的恶性循环时,其衰落便成为必然。相比之下,秦国通过持续变法、明君领导和广纳人才,最终实现统一。

孙膑的出走,不过是这出历史悲剧中的一个注脚。它警示后人:任何国家的强大都建立在开放包容的制度基础之上,而封闭排他的体系终将走向崩溃。魏国的命运,正是对“得人才者得天下,失人才者失天下”这一历史规律的深刻诠释。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。