在清朝乾隆至嘉庆年间,福建漳浦走出了一位以官德、才学与政绩并重的传奇人物——蔡新。他以寒门子弟之身登科入仕,历经五十年宦海沉浮,历任工、刑、兵、礼、吏五部尚书,官至文华殿大学士,成为清代福建籍官员中职位最高、任职时间最长的典范。其人生轨迹不仅折射出清代官场的生态,更蕴含着中国传统士大夫“修身齐家治国平天下”的理想追求。

一、寒门苦读:从漳浦布衣到金殿传胪

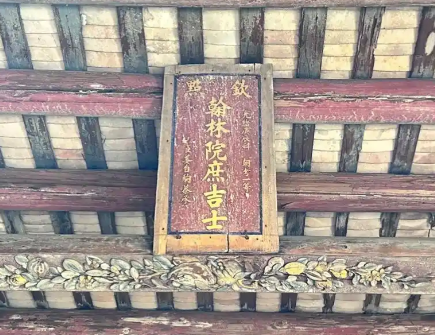

蔡新(1707-1799)出生于漳浦县大南坂下布村,幼年丧父,由孀居的母亲含辛茹苦抚养长大。家境贫寒并未磨灭他对知识的渴望,他借着微弱月光读书,困时以凉水提神,凭借超凡毅力在康熙五十四年(1715年)考中举人,乾隆元年(1736年)更以二甲第一名(传胪)的成绩高中进士,入选翰林院庶吉士。这段经历为他日后官运亨通奠定了根基。

在翰林院期间,蔡新因学问扎实被选入上书房,成为乾隆帝经筵日讲的老师之一。他呈进的经史讲义深得乾隆赞许,更因精通数学被命教授皇子勾股定理等实用知识。面对皇帝询问皇子学业,他以“数学属课余兴趣,不感兴趣者由他去”的回答,既保护皇子天性,又体现因材施教的教育智慧。

二、宦海沉浮:五部尚书的为政之道

蔡新的仕途堪称清代官场的“全能选手”:他先后担任工部、刑部、礼部、兵部、吏部尚书,兼管国子监事务,更以文华殿大学士身份主持《四库全书》编纂。这种跨部门的历练在清代极为罕见,折射出其卓越的行政能力。

1. 刚正不阿的官德风范

在主持科举时,蔡新严拒权贵请托。乾隆四十八年(1783年)任会试主考官期间,其子蔡本俶作为举人本可入闱,但蔡新为避嫌力劝儿子弃考,此举被朝野传为佳话。面对福建巡抚提议禁止南洋通商的争议,他提出“静加查察,禁噶喇吧而通他国”的灵活策略,既维护国计民生,又避免贸易断绝之弊,展现出务实的外交智慧。

2. 文武兼资的军事才能

蔡新两次临危受命出任兵部尚书:乾隆三十四年(1769年)南缅兵侵扰云贵,他以62岁高龄运筹帷幄平定战乱;乾隆三十九年(1774年)四川大小金川叛乱,69岁的他“战抚并用,以德感化”,迅速稳定局势。乾隆亲书“武库耆英”匾额相赠,称其为“股肱之臣”。

3. 教育传家的文化担当

作为《四库全书》总裁之一,蔡新历时十年完成编纂,并题跋留存。他晚年在家乡创办义学、书田,资助贫寒子弟读书,更修葺先贤蔡襄、黄道周祠堂,以文化传承反哺桑梓。这种“达则兼济天下”的情怀,使其成为闽南文化的重要推动者。

三、孝道为先:仕途与亲情的平衡艺术

蔡新对母亲的孝心堪称典范。乾隆二十二年(1757年),他以母老为由乞请归养,获乾隆特批“非命汝即来供职,待日后耳”。在母丧期间,他坚持守孝三年,即便朝廷召回仍坚守礼制。这种“身居宰相,家属县令”的谦逊,使他赢得“孝廉百世名”的赞誉。

其谦逊品格更体现在日常交往中。家居漳浦时,他乘坐破轿遭顽童抛石,却以“有万世溪南,无百年宰相”教育族人,并捐俸创办义学化解邻里矛盾。这种“富贵不骄乡里”的作风,使其成为官民共仰的道德标杆。

四、晚年荣光:从帝师到历史明镜

嘉庆元年(1796年),89岁的蔡新获嘉庆帝御书“绿野恒春”匾额,门生纪晓岚、刘墉等219名官员作诗408首为其祝寿,汇编成《延禧堂寿言》。他92岁高龄辞世时,嘉庆帝晋赠太傅、赐祭葬、谥“文恭”,称其“人品端正,学问深醇”。

蔡新的一生,是寒门子弟通过科举改变命运的典范,更是传统士大夫“忠孝两全”的理想写照。他以五十年宦海生涯证明:为官者既要如履薄冰保持操守,又需具备跨领域治理能力;既要心系天下,亦不可忘本孝亲。这种智慧,穿越三个世纪仍闪耀着人性光辉,成为后世官德教育的生动教材。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。