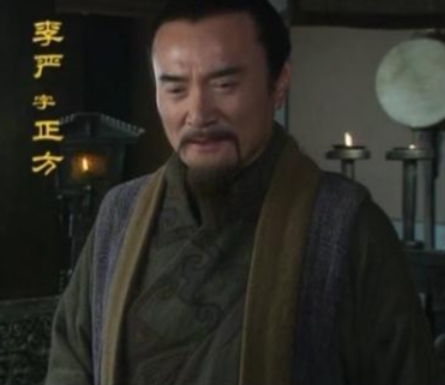

公元223年,刘备在永安宫病重之际,将蜀汉政权托付给两位重臣:丞相诸葛亮与尚书令李严。这一看似矛盾的安排——让文臣之首与武将代表共同辅政——实则暗含刘备对权力平衡的终极考量。作为刘备临终前破格提拔的托孤重臣,李严的身份与命运折射出蜀汉政权初建时的政治博弈。

李严出身南阳郡,早年以才干闻名于荆州。建安十三年(208年),曹操南下荆州,时任秭归县令的李严拒绝投降,西逃入蜀投奔刘璋,被任命为成都县令。这段经历奠定了其"识时务"的生存哲学——在国无定君的乱世,臣子需具备灵活的立场转换能力。

建安十八年(213年),刘备攻打益州时,李严以护军身份率军抵抗于绵竹,却临阵倒戈投降。这一决定虽被后世诟病为"叛徒行径",但从现实角度考量,刘璋政权已濒临崩溃,李严的选择实为保存实力的权宜之计。投降后,他被刘备任命为裨将军,开启了其在蜀汉政权中的上升通道。

二、治世能臣:犍为太守时期的政治资本积累

在犍为太守任上,李严展现出卓越的治理才能:

基建成就:凿山开路、修筑郡城、整修水利,使犍为郡"道路畅通无阻,桥梁林立",赢得吏民爱戴。

军事功绩:平定马秦、高胜叛乱时,以五千郡兵击溃数万叛军,展现军事指挥能力;后又击败围攻新道县的夷帅高定,巩固蜀汉后方。

律法建设:参与制定《蜀科》,与诸葛亮、法正等共同构建蜀汉法律体系,奠定政权制度基础。

这些政绩使李严从降将转变为蜀汉核心官员,为其最终进入决策层积累了政治资本。章武二年(222年),刘备在夷陵之战惨败后退守永安,任命李严为尚书令,这一破格提拔标志着其政治地位的质变。

三、托孤重臣:刘备权力平衡的精心设计

刘备临终前的权力安排体现其政治智慧:

制衡架构:以诸葛亮主政成都,李严统军永安,形成"文武分治"格局。尚书令李严掌握军政大权,但被限制在永安,无法干预成都政事;丞相诸葛亮虽无直接兵权,却可通过刘禅调动全国军队。

派系平衡:李严作为东州集团代表,与诸葛亮代表的荆州集团形成制衡。刘备通过提拔非嫡系官员,防止荆州集团独大,维护政权内部稳定。

战略考量:永安作为吴蜀边境重镇,需重臣镇守。李严的军事才能与地方经验,使其成为抵御东吴的最佳人选。

然而,这种平衡设计存在致命缺陷:李严的兵权被地理限制,实际能调动的仅永安驻军;而诸葛亮通过兼任益州牧,逐步将军政大权收归己有。

四、权力博弈:与诸葛亮的明争暗斗

李严与诸葛亮的矛盾本质是权力再分配的冲突:

北伐分歧:诸葛亮视北伐为立国之本,李严则主张先发展经济。这种战略分歧演变为政治对抗。

地位争夺:李严要求划分五郡设立巴州,自任刺史,试图与诸葛亮分庭抗礼;又劝诸葛亮"受九锡,进爵称王",被视为挑战相权。

粮草风波:建兴九年(231年),李严因督运粮草不力,假传圣旨令诸葛亮退军,事后又推卸责任。这一事件成为诸葛亮清除异己的导火索。

诸葛亮通过三步棋彻底瓦解李严势力:

开府治事,建立独立行政机构,削弱尚书台职能;

兼任益州牧,合理合法收归军政大权;

调虎离山,将李严从江州调至汉中,置于亲信监控之下。

五、悲剧结局:权力游戏中的必然牺牲

建兴十二年(234年),诸葛亮病逝五丈原,李严得知消息后激愤而死。他的悲剧源于三重困境:

身份尴尬:作为降将,始终无法获得荆州集团完全信任;

能力局限:治世能臣却缺乏政治权谋,在权力博弈中屡出昏招;

时代局限:在诸葛亮"事必躬亲"的强人政治下,任何制衡尝试都显得徒劳。

陈寿在《三国志》中评价李严"性自矜高",现代学者则指出其"狡诈自私"。但不可否认的是,李严的命运折射出蜀汉政权初建时的深层矛盾:刘备试图通过制度设计维护权力平衡,却因时间仓促和派系对立,最终导致制衡机制失效。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。