在安史之乱的烽火中,睢阳城如同一座孤岛,被叛军的铁蹄层层围困。这座江淮重镇的存亡,不仅关乎数十万百姓的性命,更牵系着大唐王朝的国运。而在这场惨烈的保卫战中,南霁云的名字如同一道闪电,划破黑暗的夜空,以忠义与勇武铸就了一段悲壮的史诗。

孤城绝境:睢阳的生死考验

至德二年(757年),安庆绪派汴州刺史尹子奇率军30万围攻睢阳。这座城池是江淮的门户,若失守,叛军将长驱直入,切断唐朝的漕运命脉。睢阳太守许远向真源县令张巡求援,张巡与南霁云率军驰援,与城内守军会合后,以数千兵力对抗百万叛军。

战斗持续了十个月,前后400余战,杀敌12万余人。然而,城中的粮草早已断绝。士兵们先食茶纸,再食战马,继而捕雀掘鼠,最后竟以人肉充饥。张巡甚至忍痛杀掉自己的爱妾,分给将士食用。南霁云目睹这一切,心中悲愤交加,却从未动摇过守城的决心。

断指明志:乞师无果的绝望

为解睢阳之围,张巡派南霁云率精骑三十突围求援。南霁云先向屯兵彭城的御史大夫许叔冀求助,但许叔冀无动于衷,仅赠数千端布匹敷衍了事。南霁云怒斥其无义,置布匹于地,转而奔赴临淮,向河南节度使贺兰进明乞师。

贺兰进明设宴款待南霁云,却对出兵之事只字不提。他嫉妒张巡、许远的声威功绩超过自己,更畏惧叛军兵势之强,不愿分兵救援。南霁云见状,含泪道:“睢阳之人不食月余日矣,云虽欲独食,义不忍!”说罢,拔出佩刀,砍断一根手指,鲜血淋漓,以示无法完成使命的愧疚。满座之人无不震惊,贺兰进明却仍不为所动。

南霁云明白,求援无望。他跨上战马,临出城时抽箭射向佛寺高塔,箭矢穿透砖墙,半截箭头没入塔身。他发誓:“叛军平定后,必杀贺兰进明,此箭乃我志也!”这一箭,不仅是对贺兰进明的控诉,更是对忠义的坚守。

城破不屈:宁死不降的壮烈

十月,睢阳粮尽援绝,城池终告陷落。叛军尹子奇劝张巡投降,张巡怒斥道:“我为君父死,义不辱!”随即被拉去斩首。尹子奇又劝南霁云投降,南霁云沉默不语。张巡见状,高呼:“南八,男儿死耳,不可为不义屈!”南霁云笑着回答:“欲将以有为也。公有言,云敢不死?”说罢,昂首挺胸,英勇就义。

南霁云的死,是忠义的终极诠释。他本有机会假意投降,伺机复仇,但他选择了与张巡同死,以死明志。他的壮烈,不仅让叛军胆寒,更让后世无数人为之动容。

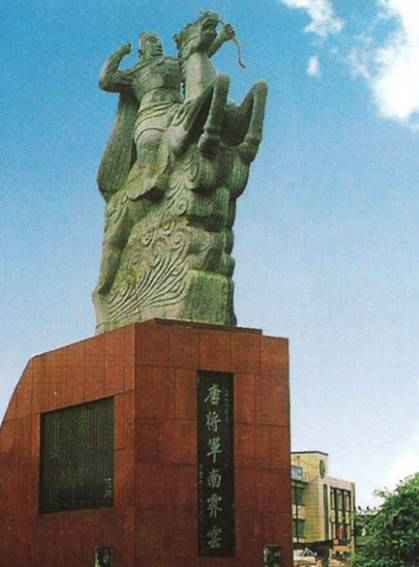

忠魂永驻:后世对南霁云的敬仰

南霁云的忠义,得到了后世的广泛敬仰。唐肃宗追赠他为开府仪同三司,特进左金吾卫将军,画像续入凌烟阁。唐代宗大历十四年(779年),南霁云与张巡、许远等八人被列为第一等祭祀对象,享受国家祭祀的殊荣。

在民间,南霁云的故事被传颂千古。贵州、湖南、甘肃等地纷纷建庙祭祀,称其为“黑神”“二龙大王”,视其为护境安民的神祇。在河南清丰,人们修建了南园,以雕塑、景观廊架等形式再现他誓死守卫睢阳的情景;在甘肃天水,二龙大王庙的香火千年不衰,每年的庙会活动都会吸引无数信众前来祭拜。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。