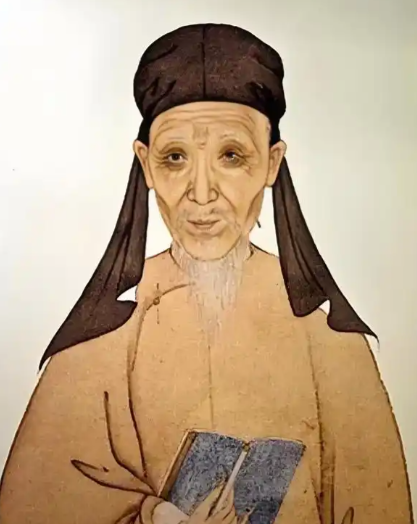

明末清初,中国社会经历着剧烈的动荡与变革。在这片风雨飘摇的土地上,黄宗羲以经学家、史学家、思想家的多重身份横空出世,其一生既是一部跌宕起伏的传奇史诗,更是一场震撼封建传统的思想革命。他以"天下为主,君为客"的民主思想为刃,剖开了君主专制的虚伪面纱,为后世留下了跨越时空的精神遗产。

一、血火淬炼:从忠臣孤子到抗清志士

黄宗羲的命运轨迹与明末的国运紧密交织。1626年,其父黄尊素因弹劾魏忠贤被害,年仅16岁的他目睹父亲"受酷刑而死"的惨状,在崇祯元年(1628年)以铁锥刺杀许显纯、痛击崔应元,完成了一场惊心动魄的父仇血祭。这场充满侠义色彩的复仇,不仅彰显了其刚烈性格,更埋下了对专制暴政的深刻仇恨。

1644年清军入关后,黄宗羲迅速从士子转型为战士。他变卖家产组建"世忠营",在余姚坚持抗清达数年之久。1646年指挥"火攻营"渡海作战时,他亲率600余青壮年血战清军,兵败后潜入四明山结寨固守。这段"智勇退敌"的经历,被其弟子万斯同记录于《世忠营纪略》,成为展现其武德与儒侠精神的经典文本。

二、学术革命:重构三百年学术史的体系

在慈溪、绍兴、宁波等地的讲学岁月里,黄宗羲完成了对传统学术的颠覆性重构。1678年成书的《明儒学案》以"一本而万殊"的真理论为指导,开创了学案体断代学术史的先河。这部62卷的巨著系统梳理了明朝276年间196位学者的思想脉络,首次将学术演变与政治变迁、社会变革相结合,构建起动态的学术发展图谱。

其史学创新更体现在方法论层面。在编纂《明文海》时,他突破传统史书以帝王将相为中心的局限,将大量市井文献、民间档案纳入史观,提出"国可灭,史不可灭"的史学伦理。这种"以民为本"的治史理念,直接影响了章学诚"六经皆史"的学术主张。

三、思想裂变:刺破君主专制的利刃

《明夷待访录》的诞生堪称中国思想史上的核爆事件。这部成书于1663年的政治哲学著作,以《周易》"明夷"卦象为隐喻,构建起完整的民主思想体系:

权力批判:直指"为天下之大害者,君而已矣",将君主视为"敲剥天下之骨髓"的寇仇,彻底颠覆"君权神授"的传统认知。

制度设计:提出"天下之法"取代"一家之法",主张建立包含宰相、学校、言官的三权制衡体系,其"公其是非于学校"的构想,被梁启超誉为"中国议会思想之始"。

经济革新:首创"黄宗羲定律",揭示历代税费改革"积累莫返之害"的恶性循环,提出"任土所宜"的分级赋税制度,其经济思想领先西方古典经济学两个世纪。

这些石破天惊的论断,在19世纪引发了维新派的狂热追捧。谭嗣同在《仁学》中直言:"中国二千年来之政,秦政也,皆大盗也;中国二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。惟黄梨洲之《明夷待访录》为近代民权思想之先声。"

四、精神遗产:跨越时空的思想共振

黄宗羲的学术实践开创了三个重要传统:

浙东史学派:其"经世致用"的治学理念,通过万斯同、全祖望等弟子传承,形成了注重实证、关注民生的史学流派。万斯同"以布衣参史局"修《明史》的壮举,正是对老师"史官不当附朝廷"主张的实践。

藏书文化:他遍访天一阁、绛云楼等藏书楼,建成7万卷规模的"续抄堂",其"藏书在于致用"的理念,推动了清代私家藏书向公共资源转型。

教育革新:在甬上证人书院首创"讲经会"制度,要求学子"学贵履践",这种将学术研讨与社会实践结合的模式,成为清代书院改革的典范。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。