中国医学体系的形成并非单一人物之功,而是上古先民在长期实践中积累的集体智慧结晶。从神话传说到文献记载,从巫医分离到科学体系的建立,医家的起源呈现出多元融合的特质。以下从不同维度梳理中国医学的奠基脉络。

一、上古神话:医道精神的萌芽

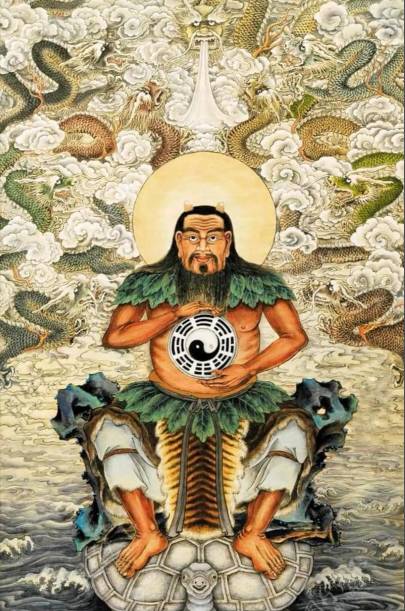

传说中,伏羲氏被尊为“医道之圣祖”。《汉书·古今人表》将其列为“上上圣人”,记载其“尝味百药,以拯天枉”,通过观察天地万物与人体、鸟兽的关联,奠定了“天人合一”的医学哲学基础。神农氏则以“尝百草,一日而遇七十毒”的实践,开创了药物学的先河。这些传说虽带有神话色彩,却反映了先民对生命健康的原始探索,其“舍己救人”的精神成为后世医家的伦理典范。

黄帝时期,医学开始从巫医中分离。据《帝王世纪》记载,黄帝命岐伯“尝味草木,典主医药”,与雷公、鬼臾区等臣子共同探讨医理,形成了《黄帝内经》的理论框架。尽管该书托名黄帝与岐伯对话,但其中蕴含的阴阳五行、脏腑经络等思想,标志着中国医学从经验积累转向理论建构。

二、春秋战国:实证医学的奠基者

扁鹊(秦越人)被公认为中国传统医学的开山鼻祖。他首创“望、闻、问、切”四诊法,将脉诊与望诊结合,形成系统化的诊断体系。《史记·扁鹊仓公列传》记载,扁鹊能“视见垣一方人”,通过观察患者气色、听闻声音、询问病史、切按脉象,精准判断病情。他游历各国,在赵国专治妇科,在周国专注五官科,在秦国主攻儿科,以“随俗为变”的灵活医术闻名天下。其医案《诊籍》被淳于意整理为中国最早的病案记录,为后世临床实践提供了范式。

三、秦汉至隋唐:经典医学的集大成者

张仲景(东汉)与华佗(东汉末年)共同推动了医学的规范化发展。张仲景任长沙太守期间,目睹瘟疫横行,辞官著《伤寒杂病论》,创立“六经辨证”理论,将理、法、方、药融为一体,被后世尊为“方书之祖”。华佗则以外科手术闻名,他发明“麻沸散”实施全身麻醉,开创剖腹术、肠吻合术等先河,其创编的“五禽戏”成为中医导引养生的经典。

唐代孙思邈被尊为“药王”,其《千金要方》与《千金翼方》系统总结了唐以前医学成就,首创“复方”概念,强调“大医精诚”的医德规范。他提出“先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦”,将医学伦理提升至哲学高度。

四、宋元明清:专科医学的深化与革新

宋代钱乙被誉为“儿科之圣”,其《小儿药证直诀》首次建立儿科辨证体系,对麻疹、水痘等传染病的鉴别诊断领先世界。南宋宋慈的《洗冤集录》开创法医学先河,系统总结了尸体检验、中毒鉴定等技术,被译为多国文字,影响全球司法实践。

明代李时珍历时27年编纂《本草纲目》,收录药物1892种,首创按自然属性分类的纲目体系,比林奈《自然系统》早一个半世纪,被誉为“东方医药巨典”。清代吴鞠通完善温病学理论,其《温病条辨》与叶天士《温热论》共同构建了外感热病的辨证框架,使中医治疗体系更加完备。

五、医家创始的多元性

中国医学的奠基者呈现“群体共创”特征:伏羲、神农代表原始探索精神,黄帝与岐伯构建理论框架,扁鹊开创诊断方法,张仲景、华佗推动临床规范化,孙思邈、李时珍完善本草与伦理体系。这种多元传承模式,使中国医学既保持理论连贯性,又具备持续创新力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。