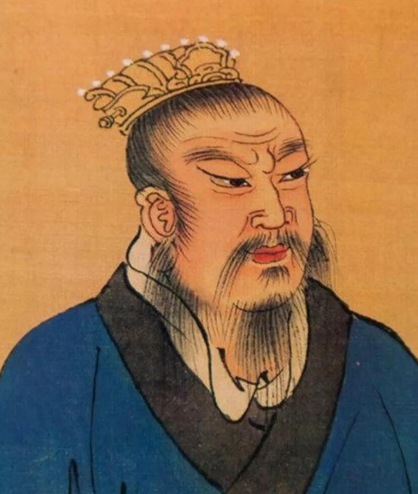

在楚汉争霸的烽火中,刘邦以“约法三章”收拢民心,以“知人善任”凝聚人才,最终建立大汉王朝。然而,在他的权力版图中,一个名为审食其的人物却始终占据特殊位置——这位曾以门客身份照顾刘邦家眷的普通舍人,不仅未因与吕后的特殊关系遭猜忌,反而被封侯拜相,甚至在刘邦死后继续活跃于权力核心。刘邦为何对审食其毫无戒心?这段关系的背后,是政治权谋的精密计算,还是人性弱点的无奈妥协?

一、患难与共:从“护花使者”到“政治盟友”

审食其与刘邦的渊源始于沛县起兵。公元前209年,刘邦响应陈胜吴广起义,自立为沛公后,将家眷托付给审食其与兄长刘喜。这一选择绝非偶然:审食其作为刘邦同乡,性格忠厚稳重,且无显赫背景,既能确保家眷安全,又不会威胁刘邦的权威。更重要的是,他甘愿承担风险——在刘邦被项羽击败、抛下家眷独自逃亡时,审食其选择留下,与吕后、刘太公一同被项羽俘虏,在楚军营中度过两年提心吊胆的囚禁生活。

这段经历成为审食其与吕后关系的转折点。在生死未卜的困境中,审食其的陪伴与照顾填补了刘邦缺席的情感空白。吕后从一位乡村妇人蜕变为政治强人的过程中,审食其不仅是见证者,更是参与者。他协助吕后应对项羽的威胁,安抚刘邦的子女,甚至在吕后被囚期间成为她唯一的精神支柱。这种“患难与共”的情谊,远非普通主仆可比。

二、权力平衡:刘邦的无奈与精明

刘邦对审食其的信任,本质上是权力博弈的产物。作为开国皇帝,刘邦深知巩固政权需平衡多方势力:既要依赖吕氏家族的支持,又要防范外戚专权;既要重用功臣集团,又要避免尾大不掉。审食其的存在,恰好成为这一平衡的关键支点。

吕后的“安全阀”

吕后与刘邦的感情早已因长期分离和政治野心产生裂痕。刘邦晚年宠爱戚夫人,甚至欲立其子刘如意为太子,引发吕后强烈不满。若此时处置审食其,无异于公开承认吕后“红杏出墙”,不仅损害皇帝尊严,更可能激化吕后与功臣集团的矛盾,威胁政权稳定。刘邦选择隐忍,实为以“不作为”换取政治平衡。

审食其的“无害性”

审食其虽与吕后关系密切,但本人并无野心。他既无军功,也无政治势力,仅凭吕后的宠信维持地位。这种“依附型”人物对刘邦构不成威胁,反而成为吕后与刘邦之间的缓冲带。例如,当刘邦欲废太子时,吕后通过审食其联络张良等功臣,最终保住刘盈地位。审食其的“传声筒”角色,间接维护了刘邦的统治秩序。

历史形象的考量

刘邦深知“得民心者得天下”。若因私情诛杀审食其,不仅会坐实吕后“不贞”的骂名,更可能引发舆论对刘邦“刻薄寡恩”的批判。相比之下,容忍审食其的存在,既能彰显刘邦的“大度”,又能将矛盾焦点转移至吕后身上,可谓一石二鸟。

三、历史真相:暧昧关系下的权力共生

尽管《史记》仅以“幸吕太后”隐晦记载审食其与吕后的关系,但后世学者普遍认为,两人存在超越主仆的情愫。这种关系的形成,既是个人情感的投射,更是权力结构的产物。

情感补偿机制

刘邦长年征战,吕后独守空闺,情感需求长期被压抑。审食其的陪伴填补了这一空白,成为吕后精神上的寄托。而审食其作为“护花使者”,也通过吕后获得了政治地位的提升,形成利益共同体。

政治联盟的巩固

刘邦死后,吕后掌权,审食其被任命为左丞相,成为吕后监控朝臣的重要工具。他利用职务之便结交百官,形成庞大的关系网,既为吕后巩固权力,也为自己谋取利益。这种共生关系,使审食其在吕后时代达到权力巅峰。

悲剧性的结局

然而,过度依赖吕后的审食其,最终因政治立场错误付出代价。吕后去世后,汉文帝清算吕氏集团,审食其虽未被牵连,却被淮南王刘长锤杀——刘长之母赵姬曾因审食其未尽力求情而自杀,这一私仇成为审食其命运的终结符。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。