作为初唐四大家之一,褚遂良不仅以书法艺术名垂青史,更以刚直的政治品格和传奇的人生经历成为后世研究的焦点。从帝王将相的赞誉到民间传说的演绎,他的形象在历史长河中不断被重构,最终凝聚成一位兼具文人风骨与政治勇气的复合型历史人物。

一、后世评价:从“唐楷教主”到政治殉道者

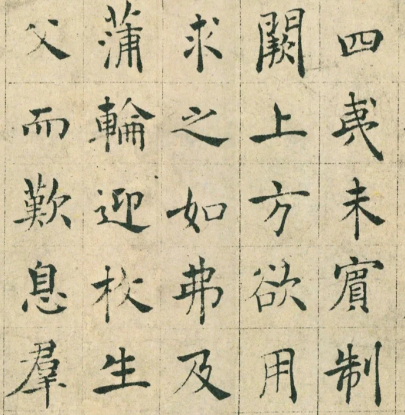

褚遂良的书法成就奠定了他在艺术史上的崇高地位。唐代书法理论家张怀瓘在《书断》中评价其字“若瑶台青琐,窅映春林;美人婵娟,似不任乎罗绮”,以“铅华绰约”比喻其笔法的柔美与骨力的并存。宋代米芾更以“九奏万舞,鹤鹭充庭”形容其作品的气韵,称其“得羲之法最多者”。这种评价并非文人间的互相吹捧,而是基于其书法对唐代尚法书风的开创性贡献。颜真卿、柳公权等大家均受其影响,清代学者刘熙载甚至提出“褚河南书为唐之广大教化主”的论断,认为后世名家如薛曜、钟绍京等皆脱胎于褚体。

在政治领域,褚遂良的刚直品格同样被后世铭记。《新唐书》记载,唐太宗曾赞其“有学术,竭尽所能忠诚于朕,若飞鸟依人”,而他在立武则天为后事件中的表现,更成为士大夫气节的象征。当唐高宗欲废王皇后时,褚遂良“置笏于殿阶,连连叩头,直磕得血流满面”,这种以死谏君的姿态,被后世视为忠臣的典范。明代思想家王夫之在《读通鉴论》中评价:“褚遂良之死,非死于武后,乃死于李治之懦弱。”这一论断揭示了其悲剧的政治根源,也强化了他作为制度守护者的形象。

二、轶事典故:书法与政治交织的人生切片

“火眼金睛”鉴书传奇

褚遂良对王羲之书法的钻研达到极致。据《书断》记载,唐太宗广收王羲之真迹时,褚遂良“独论所出,无舛冒者”,被时人比作“齐天大圣”般的鉴书神眼。这种能力源于他对二王笔法的深度解析,其《诗唐风》小楷被后世称为“行笔空、运笔灵”的典范,现存于北京故宫博物院的超高清复刻本仍可见其笔法的精妙。

“以死相谏”的政治决绝

永徽六年(655年),唐高宗欲立武则天为后,褚遂良在朝堂上展开了一场惊心动魄的对抗。他先以“先帝临崩前,执陛下手曰:‘朕佳儿佳妇,今以付卿’”为由,强调废后的违逆之举;继而以“武昭仪曾侍先帝,天下共知”为由,揭露立后的伦理困境。当高宗怒斥时,他“解朝笏置于殿阶,连连叩头,血流满面”,甚至喊出“请还臣朝笏,归田里”的决绝之语。这一场景被《旧唐书》详细记载,成为后世演绎“忠臣死谏”的经典素材。

“兰州打工”的乱世际遇

隋末大乱时,褚遂良父子曾为薛举政权效力。据《老王说陇史》考证,褚遂良在兰州任通事舍人期间,负责草拟诏书、参与军机,这段经历被戏称为“打工”。李世民平定陇右后,褚遂良转投唐营,这段从敌营到朝堂的转折,既体现其政治灵活性,也暗示了初唐知识分子在乱世中的生存智慧。

“流放绝笔”的晚年悲歌

显庆四年(659年),褚遂良被贬爱州(今越南清化),在流放途中写下《文皇哀册册页》。此作笔势凝重却灵动,既守唐楷法度又具行书韵律,被米芾赞为“小字如大字”的典范。其子褚彦甫、褚彦冲在流放途中被杀,仅三子褚彦回逃过一劫,这种家族悲剧更增添了其人生的悲剧色彩。

三、历史镜像中的多重面相

褚遂良的形象在后世呈现多元化解读:在书法领域,他是“唐楷终结者”,其作品被奉为学习典范;在政治领域,他是“托孤忠臣”,其死谏行为被纳入士大夫精神谱系;在民间传说中,他又是“兰州打工者”,其乱世经历被赋予喜剧色彩。这种矛盾性恰恰反映了历史人物评价的复杂性——他既是制度维护者,又是权力斗争的牺牲品;既是艺术大师,又是政治悲剧的主角。

当代学者在重新审视褚遂良时,开始突破传统“忠奸二分法”的局限。例如,有研究指出其在立后事件中的反对,既包含对李唐正统的维护,也暗含对武则天政治能力的质疑;其书法风格的转变,既是对王羲之的继承,也是对汉隶、魏碑的融合创新。这种多维度的解读,使褚遂良的形象从平面化的历史符号,转变为具有生命力的文化个体。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。