在冷兵器时代,一把削铁如泥的宝剑不仅是战争利器,更是国家科技实力的象征。中国古人早在2500年前便突破技术瓶颈,创造了世界领先的炼钢体系。从春秋战国的块炼渗碳钢到南北朝的灌钢法,中国古代炼钢术历经三次技术革命,最终形成以生铁冶铸为核心的完整体系,其工艺智慧至今仍闪耀着科技光芒。

一、块炼铁:原始冶炼的突破

商周时期,古人已掌握陨铁锻造技术,但天然陨铁资源稀缺,无法满足大规模生产需求。西周晚期,中原地区突破技术瓶颈,通过木炭还原法成功冶炼出块炼铁——将铁矿石与木炭分层堆叠,在1000℃左右的低温中焙烧,木炭不完全燃烧产生的一氧化碳将铁矿石还原为海绵状固体铁。这种铁质地疏松含碳量极低,需经反复锻打挤渣并渗碳,才能制成初步具备韧性的块炼钢。

1972年河北易县燕下都遗址出土的战国铁刃铜钺,其刃部即为块炼钢锻造。考古发现表明,至迟在战国晚期,古人已掌握"固体渗碳"技术:将薄钢片与木炭层叠加热,通过长时间保温使碳元素缓慢渗入铁基体。这种工艺虽能提升硬度,但存在渗碳不均、组织粗大的缺陷,制成的兵器易折断。

二、百炼钢:千锤百炼的极致追求

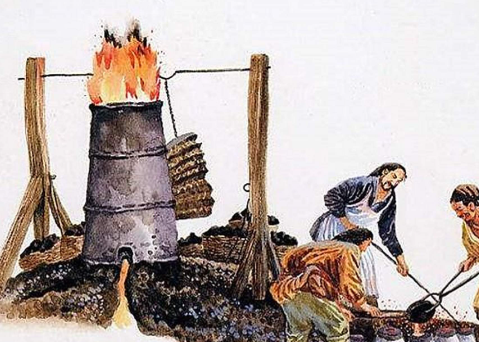

西汉中晚期,炒钢技术的出现引发炼钢革命。工匠将生铁加热至液态或半液态,通过鼓风搅拌促使碳氧化,使含碳量降至钢的范围。以炒钢为原料,古人发明了"百炼钢"工艺——将钢材反复折叠锻打,每次锻打需烧红工件数百次、锤击上万次。这种"千锤百炼"的过程能细化晶粒、均匀成分,使钢材组织致密。

徐州狮子山楚王陵出土的西汉钢剑,经检测为高碳钢制成,历经2000年仍锋利如初。北齐冶金家綦毋怀文更将百炼钢推向巅峰,他以"宿铁刀"闻名:将液态生铁浇注在熟铁上,经数日熔炼使碳元素双向渗透,制成的刀具能"斩甲三十札"。这种"灌钢法"雏形,使单件兵器生产周期从百日缩短至十日,钢产量提升三倍。

三、灌钢法:世界冶炼史的里程碑

南北朝时期,陶弘景在《本草经集注》中首次记载灌钢法,綦毋怀文将其发展为成熟工艺。其核心在于利用生铁(含碳2%-4.3%)与熟铁(含碳<0.05%)的熔点差异:当炉温升至1150℃时,生铁先熔化成为渗碳剂,渗入熟铁的晶格间隙;同时熟铁吸收碳元素转化为钢,生铁因脱碳也转变为钢。这种双向转化使钢材纯度大幅提升,杂质含量较百炼钢降低60%。

宋代改进工艺将生铁片嵌于熟铁条间,用泥封炉炼制;明代更用涂泥草鞋遮盖炉口,使生铁液均匀渗透。至迟在16世纪,芜湖等地形成"苏钢法":工匠手持熔化的生铁板,将铁液如淋雨般均匀浇注在熟铁上,配合双液淬火技术(先尿淬后油淬),制成的钢材硬度达HRC50以上,可制作精密农具与兵器。

四、技术辐射:引领世界的东方智慧

中国古代炼钢术对世界文明产生深远影响。公元7世纪,灌钢法经朝鲜传入日本,推动"和钢"技术发展;8世纪阿拉伯商人将中国炼钢术带至大马士革,催生出举世闻名的"乌兹钢"。17世纪前,中国钢产量长期占全球80%以上,英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中惊叹:"18世纪前,没有任何文明能与中国在钢铁技术上相提并论。"

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。