在《三国演义》的武力值体系中,吕布以“人中吕布,马中赤兔”的绝对优势稳坐“三国第一猛将”宝座。然而,张飞这位以“燕人张翼德”自号的猛将,却以三次主动挑战吕布的壮举,在三国武力对决史上留下浓墨重彩的篇章。这场看似实力悬殊的较量,实则暗含着张飞对战场形势的精准判断、个人勇武的极致展现,以及乱世生存的智慧博弈。

一、虎牢关:初生牛犊的救主之勇

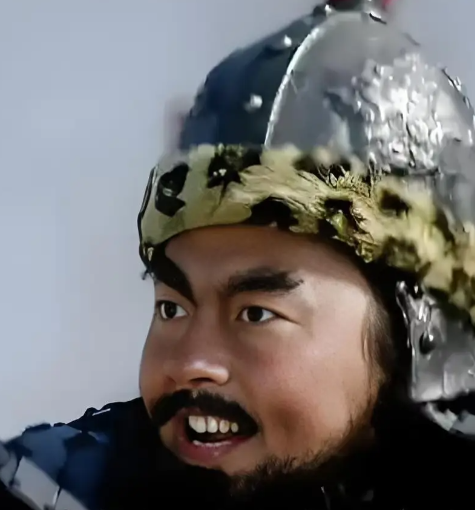

公元190年,十八路诸侯讨董卓于虎牢关前,吕布率三千西凉铁骑如天神下凡:头戴紫金冠,手持方天画戟,胯下赤兔马嘶风,一合斩方悦、穆顺,十余合断武安国右臂,诸侯联军溃退三十里。当吕布追杀公孙瓒时,张飞挺丈八蛇矛大喝:“三姓家奴休走!燕人张飞在此!”这一声怒吼,不仅是对吕布背主行为的蔑视,更是张飞初登历史舞台的宣言。

此战中,张飞与吕布酣战五十回合不分胜负,虽有关羽随后加入形成“三英战吕布”的经典场面,但张飞的表现已足够惊艳。从战场逻辑分析,张飞此举有三重动机:其一,公孙瓒与刘备有同窗之谊,救公孙瓒即救刘备集团的政治资本;其二,张飞素以勇猛著称,虎牢关是证明自身价值的绝佳舞台;其三,吕布虽强,但张飞自恃“万军中取上将首级”的胆魄,敢于以命相搏。正如《三国志》记载,张飞“雄壮威猛,亚于关羽”,这种与生俱来的勇武基因,使其敢于挑战任何强敌。

二、小沛城:实力蜕变的复仇之战

公元196年,吕布趁曹操攻打陶谦之际占据兖州,与曹操血战两年后败走徐州,投奔刘备。此时张飞对吕布的警惕已达顶点:他不仅暗中抢夺吕布购买的战马,更在吕布占据徐州后屡次挑衅。当吕布因张飞劫马率兵来战时,张飞毫无惧色,与吕布大战一百余回合不分胜负,直至刘备鸣金收兵。

这场较量与虎牢关之战已有本质不同:此时的张飞经过多年战场洗礼,武艺已臻化境。据《三国演义》描述,张飞与曹营大将张郃交战时,“两将在火光中战到三五十合未分胜负”,而张郃在面对赵云时“战十余合败走”,侧面印证张飞武力略胜赵云。更关键的是,吕布此时已因“酒色伤身”导致战斗力下滑,而张飞正值壮年,此消彼长之下,张飞已具备与吕布正面抗衡的实力。正如陈寿在《三国志》中评价:“飞雄壮威猛,当阳桥头一声吼,吓退曹操百万兵”,这种勇武气质使其敢于在实力接近时主动出击。

三、战略考量:乱世生存的智慧博弈

张飞屡战吕布,绝非单纯意气用事,而是蕴含深刻的战略考量:

政治威慑:张飞通过挑战吕布,向徐州各方势力展示刘备集团的军事实力。当吕布占据徐州后,张飞“圆睁环眼,倒竖虎须”的威猛形象,成为稳定徐州局势的重要符号。

心理压制:吕布虽强,但“三姓家奴”的标签使其在道德层面处于劣势。张飞以“忠义”自居,每次挑战都伴随着对吕布背主行为的声讨,这种舆论攻势无形中削弱了吕布的威望。

战术试探:通过多次交锋,张飞逐步摸清吕布的战斗模式。例如在辕门射戟事件中,张飞虽未直接参与,但必然对吕布“百步穿杨”的箭术有所防备,这种信息积累为后续作战提供关键参考。

四、历史回响:勇者精神的永恒传承

张飞挑战吕布的壮举,不仅是个体勇武的巅峰对决,更成为后世评价武将的重要标尺。唐代诗人李贺在《马诗》中写道:“向前敲瘦骨,犹自带铜声”,正是对张飞这种“虽千万人吾往矣”精神的写照。明代小说《三国演义》通过艺术加工,将张飞塑造为“万人敌”的典型,其“三战吕布”的情节被改编为京剧《挑滑车》、评书《三英战吕布》等经典曲目,成为中华文化中勇者精神的象征。

从虎牢关的初生牛犊,到小沛城的实力对决,张飞用三次挑战诠释了何为真正的勇者:勇,不是匹夫之勇,而是对战场形势的精准判断;猛,不是鲁莽冲动,而是对自身实力的绝对自信;战,不是盲目拼杀,而是乱世生存的智慧博弈。当我们在千年后回望这场经典对决,看到的不仅是两位猛将的刀光剑影,更是一个时代对英雄主义的永恒追寻。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。