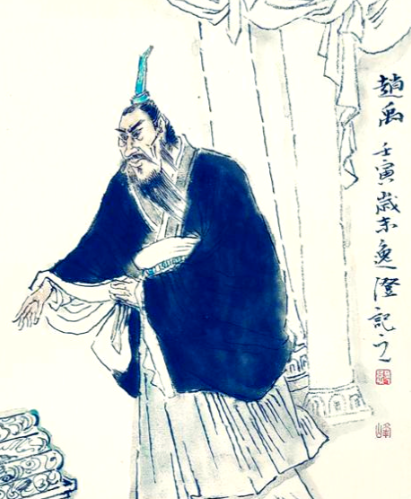

在明末党争纷起的政治漩涡中,无锡人叶茂才以"醇德君子"之名载入史册。作为东林八君子之一,他与顾宪成、高攀龙等人共同构筑的公论精神,不仅成为晚明士人阶层的道德标杆,更在政治腐败的泥淖中竖起一面清廉自守的旗帜。

一、书院讲学:公论精神的发轫之地

万历三十二年(1604年),顾宪成、高攀龙等人重修东林书院,叶茂才即投身其中。这座坐落于无锡城东的学术殿堂,很快成为江南士人议论朝政的核心场所。"风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心"的楹联,正是东林学者将学术与现实紧密结合的写照。叶茂才在此主持讲学时,特别强调"天下事非一家私议",主张士人应以天下为己任,这种超越门户之见的公心,逐渐凝聚成东林学派的核心价值观。

据《明史》记载,叶茂才"恬淡寡嗜好,通籍四十年,家食强半",这种不慕名利的品格使其在讲学中更具说服力。当朝中盐监、矿监政策引发民怨时,东林书院成为批判时政的重要平台,叶茂才等人通过学术讨论形成政治共识,进而影响士林舆论。

二、官场沉浮:醇德君子的政治抗争

万历十七年(1589年)中进士后,叶茂才历任刑部主事、南京工部郎中、太仆寺少卿等职。在芜湖榷税期间,他"课登辄纵民舟去,既而课羡,请以饷边卒,不取一钱",这种体恤百姓的举措与当时官场贪腐之风形成鲜明对比。万历四十年(1612年)复起为南京太仆少卿时,面对汤宾尹党羽的攻击,他连续上疏揭露奸弊,甚至在党人"合力逐之"的压力下仍坚持抗争,最终"自引去"的决绝,彰显了士大夫的气节。

天启年间,阉党专权加剧,东林党人遭受残酷迫害。叶茂才虽多次被召用,却"皆不赴",以实际行动抵制权奸。当好友高攀龙被捕自沉时,他冒死营救高氏子嗣,这种生死与共的情谊,成为东林党人"同声相应"精神的生动注脚。

三、道德典范:士人精神的永恒坐标

叶茂才的公论精神体现在三个维度:学术上主张"实学",反对空谈心性;政治上坚持"风节",不随波逐流;人格上追求"醇德",以君子之道自处。他在《天全堂集》中写道:"道胜无喧寂,心远境自超",这种超脱功利的人生哲学,使其在复杂政局中始终保持清醒。

作为东林八君子中唯一以"醇德"著称者,叶茂才的独特价值在于将道德理想转化为政治实践。当其他君子或因直言遭贬(如顾宪成),或因激进遇害(如高攀龙)时,他以温和而坚定的方式持续发声,成为维系东林精神的重要纽带。崇祯二年(1629年)病逝时,江南士林"皆服其勇",这种来自同侪的认可,远胜于任何官方褒奖。

四、历史回响:公论精神的现代启示

叶茂才倡导的公论精神,在当今社会仍具现实意义。他强调的"天下事非一家私议",与现代公共领域的讨论规则不谋而合;其"实学"主张,呼应着知识分子的社会责任;而"醇德"品格,则为政治伦理提供了传统范本。东林书院遗址中保存的叶茂才手迹,至今仍在诉说着那个时代士人对公平正义的追求。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。