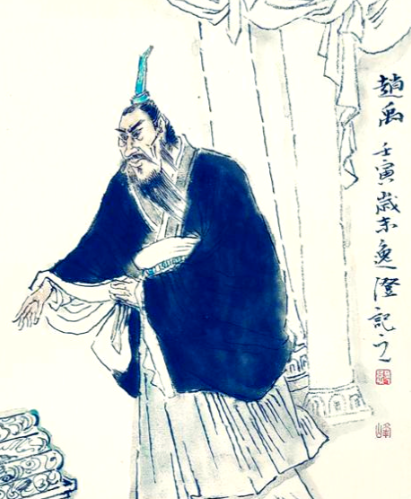

在南宋初年动荡的时局中,建州崇安五夫里(今福建武夷山五夫镇)走出了一位文武兼备的将领——刘子羽。他以少年英才之姿投身军旅,以智勇双全之能屡建奇功,其人生轨迹既是一部抗金卫国的英雄史诗,更是南宋初年军事与政治交织的缩影。

少年英才:经史韬略铸就军事根基

刘子羽(1097-1146)出身名门,其父刘韐为北宋资政殿大学士,在抵御金兵入侵中屡建战功。受家庭熏陶,刘子羽自幼展现出超凡的军事天赋:十岁通晓经史典籍,十一岁便随父驻防浙东,在军营中研读兵书、操练武艺。史载其"盛暑严寒,必清晨著单衫,入教坊学射矢三百",这种严苛的自我训练,使其青年时期便"通晓韬略,武艺超群"。

政和五年(1115年),刘子羽以荫补入仕,任将仕郎并随军治理州事。宣和二年(1120年),方腊起义军攻占越州(今浙江绍兴),他参与镇压行动,因功升任太府簿、卫尉丞。靖康元年(1126年),金兵南下直逼真定(今河北正定),刘子羽临危受命守城,面对数万金军围攻,他率军坚守数月,成功击退敌军,此战使其军功升至朝请大夫,更在军中树立起"智勇双全"的威名。

川陕防线:智谋撑起南宋半壁江山

建炎三年(1129年),南宋朝廷面临金兵追击的危局,刘子羽随张浚入川陕建立第二战场。他提出"以秦陇为本"的战略构想,被张浚采纳为川陕宣抚司核心规划。在秦州总制五路兵马期间,他建立兵将法规,整顿军纪,使川陕军威大振,接连收复延安、晋宁、麟府等战略要地。

建炎四年(1130年),金兵与伪齐联军二十万南侵,张浚集结五路大军四十万欲决战富平(今甘肃庆阳)。刘子羽力排众议,主张"屯兵据守"的持久战略,但未被采纳。当宋军因协调失误败退时,他临危受命收复散兵,派吴玠扼守大散关,孙渥、贾世方据守阶、成、凤三州,形成三道防线。金兵因补给线被截断,最终被迫撤军,此役成为南宋川陕防线存续的关键转折。

政治博弈:忠直遭忌不改抗金初心

绍兴二年(1132年),刘子羽因功升任利州路经略使兼知兴元府。但朝廷内部的权力倾轧随之而来:绍兴四年(1134年),因富平之役责任问题,他与张浚同遭贬谪;绍兴八年(1138年),御史常同弹劾其"专权",被散官安置漳州;秦桧掌权后,更以"十罪"罗织罪名,将其贬至白州(今广西博白)。

面对政治迫害,刘子羽始终坚守抗金立场。绍兴十一年(1141年),他任镇江知府兼沿江安抚使期间,金使船队悬挂"江南抚谕"旗帜南下议和,他愤而拔旗驱逐,此举虽招致投降派忌恨,却彰显了其"宁死不辱"的气节。

文武传承:紫阳楼里培育理学宗师

政治失意并未消磨刘子羽的家国情怀。绍兴十三年(1143年),挚友朱松临终托孤,他毅然收养朱熹母子,在五夫里建造紫阳楼供其居住。他不仅为朱熹安排卜葬、择居等事宜,更聘请胡宪、刘勉之等理学大家为师。朱熹后来回忆:"先君遗命,熹奉母投刘公,蒙公抚育如己出。"

这种文武交融的家风传承,在刘氏家族中形成独特传统:其父刘韐被誉为"东南儒宗",弟刘子翚为著名理学家,子刘珙官至资政殿大学士,孙辈中更涌现出多位进士。五夫里刘氏"三世同心"的忠烈家风,被后世赞为"国家之栋梁,后世之榜样"。

历史回响:神道碑铭刻忠烈精神

绍兴十六年(1146年),刘子羽病逝于五夫里,葬于蟹坑。三十年后,其子刘珙临终前将立碑夙愿托付朱熹。朱熹含泪撰写《宋故右朝议大夫充徽猷阁待制赠少傅刘公神道碑》,详述其开辟川陕战场、保卫四川的功绩,称其"谋谟经国远,勋烈到人深"。该碑现存武夷山武夷宫,为福建省重点文物保护单位,碑文中"天界经纶业,家传忠文心"的赞语,成为刘氏家族忠烈传家的永恒写照。

从真定城头的浴血守城,到川陕战场的运筹帷幄;从政治漩涡中的坚守气节,到紫阳楼里的文脉传承,刘子羽用一生诠释了何为"文能提笔安天下,武能上马定乾坤"。他的故事,既是南宋初年抗金斗争的缩影,更是中华文化中"忠孝节义"精神的生动诠释。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。